『空海マオの青春』論文編

後半第 26

プレ「後半」(五)の1

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第226 ―論文編 後半26号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則週1回 配信 2025年04月16日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第26号「『空海論』前半のまとめ(四)の6」

→(五)の1に改稿

これまで空海二度の百万遍修行の詳細、太龍山と室戸双子洞窟との違いなどを考察しました。これにて「百万遍修行」はひと段落として今節は

(四)の6 二度の百万遍修行を経て体得した《全肯定》の萌芽について

――短くまとめて「プレ後半」を終える予定でした。

これは『空海論前半』では「『三教指帰』成立過程論」と題して第49節から55節まで7節に渡って書かれています。

最近再読して「この中身を短くするのは至難の業(わざ)だ」と思い、「さて、どうしよう?」と思案投げ首の体(てい)でございます(古い?^.^)。

実は『空海論前半』のヤマというか、私独自の(あまり既研究でお目にかからない)新説として3点構築したと自負しています。

一つは「蛭牙公子=空海マオ論」(『三教指帰』放蕩の〈甥〉蛭牙公子とは空海マオの戯画化された姿である)。二つ目は「二度の百万遍修行」の詳細。

この途中にも「空海マオが大学寮をやめた理由、仏教転進は叔父阿刀の大足に勧められたこと、新仏教創始を目指して入門したこと」など、今までにない新説を提起したと自信があります。

そして、三つ目が『聾瞽指帰』と『三教指帰』の関係について論じたところ。

二著の異同を検証して「『三教指帰』には空海が入唐帰国後到達した全肯定の萌芽がある」なんて結論を出したのは私だけかもしれません。いわば論文編前半のクライマックス(^_^)。

ところが、ちと問題があってこれまでは余談雑談を多くして研究論文など読んだこともない読者を想定して執筆しました。

しかし、この章だけは純然たる論文的記述。くだけた表現を心がけているとは言え難しいと思います。あるいは数行読んだだけで「面白くねえ」と感じるかもしれません。

となると「忙しいし、そのうち読もう」とうっちゃられる可能性高し(「そのうちはないよ」と言っているのに)。

かくして開き直りました(^_^;)。

短くするのはあきらめ「そのまま掲載しよう」と。

第53節(『三教指帰』脚本化の試み)は余談ゆえ割愛しようかと思いましたが、仏教の「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」説が出てきます。これは後半にとっても大切な考え方なので、無視できない。よって、全7節全て週一で公開します。見出しも若干改めます。

2ヶ月近い配信となりますが、これによって「後半執筆」の時間をつくれるので、私にとって一石二鳥の名案(^.^)。

以前も書いたように、後半は膨大な資料や下書きはあるものの、いまだ全体構想、各章各節の詳細などできていません。この7節ももちろん最後のプレ後半。終了後直ちに『後半』本体を配信できるかもしれません(必ずと約束できないのは目の関係でパソコン活動がしんどくなっているため)。

読者各位はこれまで私の長文エッセー・論文を読み、何より一読法を実践してきたと思います。ならば読書力は相当ついているはず。

もちろん読むも読まぬも読者の自由。私にゃ確認するすべはない。

この7節はほぼ再掲載ですから「一読法で読んでますか」のチェックは設けません。

どうか気楽に「さーっと?」読んでください(^_^)。

ところで、前節「後記」を読んで「おやあ?」とか「あれっ」とつぶやいたでしょうか。

そして「何か妙だ。この『後記2』も一読法のわなが仕掛けられているんじゃないか」と思ったなら、一読法の段位昇進を認定します(^.^)。

『空海論』前半のまとめ(五) 『三教指帰』成立過程論

1 『聾瞽指帰』と『三教指帰』の比較 4月16日

2 両著の「序」と結論部「十韻賦」の異同

3 『三教指帰』は全肯定の萌芽

4 なぜ両著の「本論」は同じなのか

5 『三教指帰』脚本化の試み

6 室戸岬百万遍修行における明星との交感とは

7 『三教指帰』の文学史的位置付け

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・『聾瞽指帰』(ろうこしいき)・『三教指帰』(さんごうしいき)・蛭牙公子(しつがこうし)・滑稽(こっけい)・戯画化(ぎがか)・「六国史」(りっこくし)・『続日本紀』(しょくにほんぎ)・神祇(じんぎ)信仰・習合(しゅうごう)・筐底(きょうてい)・入唐(にっとう)・最澄(さいちょう)・形而上(けいじじょう、精神的思想的な面)・形而下(けいじか、肉体的現実的な面)・智泉(ちせん)・惻隠(そくいん)の情・凌駕(りょうが)する・忽(たちま)ち

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第26号 プレ「後半」(五) その1

『聾瞽指帰』と『三教指帰』の比較

今号より新章「『聾瞽指帰』と『三教指帰』」に入ります。空海マオの青春期を二十三歳の著書『三教指帰』を境として前後半に分けるなら、前半ラストに位置づけられるテーマです。

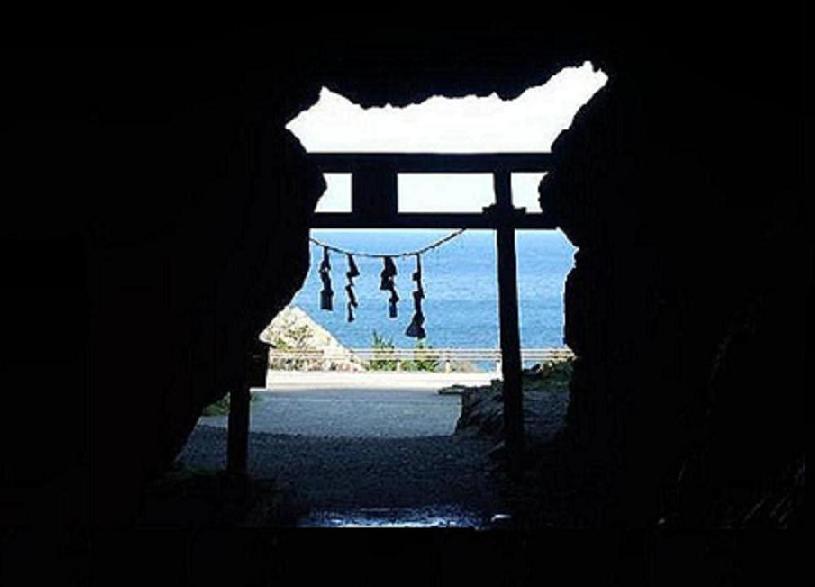

もっとも、これまで語ってきたことは主として『三教指帰』の読解によって得られたもの。空海入唐までを研究したければ、誰でもまず『三教指帰』を熟読する。同時に既研究の山々に挑み、私のように当時の歴史背景を知ろうと「六国史」も読む。さらに『三教指帰』の草稿と見なされている『聾瞽指帰』も研究する。そうした流れをたどるでしょう。おっと、もう一つ四国の太龍山や室戸岬に行ってみる――もあるかと思います(^_^)。

国文研究の基本は初読の中で生まれる異和感というか疑問を解くべく考察を重ねることでしょう。既研究に答えがあれば、それは正しいかどうか検証する。違うのではないかと思えば、さらに考察して自分の答えを探し出す。

私が『三教指帰』を初めて読んだときは「なぜ蛭牙公子を母方の甥としたのだろう」が素朴な疑問であり、「儒教・道教論者をなぜ滑稽な人物に造型したのか?」が次の疑問でした。

これまで空海を研究した方々はどうもこのような疑問を抱かなかったようです。

[これぞ一読法の真骨頂(^_^)]

関連して「蛭牙公子のモデル不明」というのも、最初は「そうか」と思うだけでした。しかし、登場人物の戯画化に気づいたとき、「蛭牙公子も大げさに描かれているのではないか」と思い、それを取り除けば「モデルは三教を遍歴する空海マオ自身じゃないか」との結論に達しました。

また、「六国史」のうち空海前後の時代がわかる『続日本紀』や『日本後記』を読んだときは、次のような状況がわかりました。

空海が仏教こそ最高最上とする『三教指帰』を公開したころ、朝廷は人々に盛んに仏教を勧めていた。当時の日本は古来からの神道(神祇信仰)国家であり、仁義忠孝の儒教国家であり、仏教国家でもあった。

これを一言で言うと《習合》していた。しかし、神道も儒教も力を失いつつあり、最も頼りとしたい仏教は腐敗と堕落が始まり、長岡京遷都の頃、桓武朝廷は南都仏教を排斥して「新しい仏教」を求めていた。

そのような中、空海マオは新しい仏教創始の思いを抱いて南都仏教に飛び込んだ。

であるなら、著書は新仏教を提示したかったはず。もちろんそんなものがたやすく発見できるわけはなく、簡単に生み出せるはずもない。だからこそ、完成した『聾瞽指帰』は筐底深く仕舞われた。儒道仏三教を比較対照したのは新しい試みだったにせよ、仏教編は新奇さのない仏教解説書だとわかっていたから。

ところが、二度の百万遍修行を経ると、単なる仏教解説書を(本論はほぼそのままなのに)『三教指帰』と改題して公開した。マオはなぜ公開できたのか。これが大きな疑問であり、本章で論じるテーマとなります。

さらに、多くの研究書が空海の十代後半から入唐までを《資料不足》としてさじを投げているのも引っかかりました。若き空海については少しの言及しかなく、どれも似たり寄ったり。説明できないからか、入唐帰国後の最澄とのあつれきや権力との交わりにおける空海像を、そのまま若き空海にあてはめる――これなども既研究に対する不満でした。

特に司馬遼太郎の名著『空海の風景』には相当異和感を覚えました。絶対的天才として、形而上的苦悩はあっただろうが、形而下の悩みは何一つなかったかのような解説に「はてそうだろうか?」といぶかしく思ったものです。

たとえば、「空海はこの中間階級出身者にふさわしい山っ気と覇気を生涯持続した」とか、大学入学頃のマオは「清らかな貴公子という印象からおよそ遠く、それどころか全体に脂っ気がねばっこく、異常な精気を感じさせる若者」であると描いています。強く自信に満ちあふれた空海。これは帰国後の空海像でしょう。

『三教指帰』をちょっと丹念に読めば、マオが親戚から「お前は大学寮をやめたと思ったら、乞食坊主のような格好でうろついて何をやっているんだ。忠孝の儒教に戻れ」と説教され、「進むか退くか悩んだ」と告白する表現があるというのに。

そもそも『三教指帰』を思想書であり、論文と見なしたことが誤りと言わざるを得ません。「戯画化が施された私小説ですよ」なんてことを言ったのは私が初めてでしょう(^_^)。

ただ帰国後の空海について司馬氏のような見方をすることは必ずしも間違いだと思いません。帰国後真言宗を創始した空海は対立宗派――特に最澄天台宗と論争し、天皇朝廷と結びつき、自信満々の口調で「密教こそ最高である」との主張を繰り返し、祈祷に明け暮れています。

その裏には舶来の新仏教を強調するあまり、実は密教が『大般若経』の再評価であることを隠したように思われます。

この件はいずれ語りますが、組織を守り、権力と結びついた宗教家は司馬氏のように思われて仕方ない面を持つと思います。

ちなみに、帰国後の空海が唯一弱音を吐いたのが甥であり一番弟子であった智泉(ちせん)が亡くなったときです。空海はただひたすら「かなしいかな」を繰り返しています。これも全肯定であること、いずれ触れる予定です。

もう一つ繰り返しになりますが、司馬遼太郎氏が『空海の風景』の中で、「儒道仏の三教である必要はなかった。儒仏二教で充分だった」と述べたことについて新しい見方を示しておきます。私には同氏がなぜそのような結論を出したのか、どうにも理解しがたいところです。

空海マオにとって道教は必須だった。なぜなら、仏教では儒教を否定できないからです。それだけでなく『三教指帰』は三教にすることによって論文としての完成度を高めました。

空海マオが仏教入門後すぐに書き上げたのは儒教・仏教対比の『草稿』だったでしょう。

しかし、「これだけでは足りない」と気づいた。慈悲の仏教では惻隠の情の儒教を否定できない。いや、死後の世界を取り上げることで、現世の幸福追求でしかない儒教を否定できる。それはわかっていたでしょう。しかし、それでは足りないと感じた。もっと強い言葉で儒教を否定(批判)したかった。

そこに現れたのが山岳修行中の道教信奉者です。神仙思想に基づき仙人を目指す彼らはいともたやすく儒教を否定した。「儒教なんぞ小石だ、クソだ」と。マオは「これだ!」と思ったでしょう。

その後道教を研究して儒教否定となる道教を取り入れ、三教とした。道教から儒教を眺め否定し、さらに仏教から二教を見て仏教こそ二教を凌駕する最高最上の教えであると論じた。

これによって「儒教→道教→仏教」の流れは《肯定→否定→高次の肯定》という弁証法的論述の典型的な進行となりました。論文としてもより優れた作品になったと言える。まっこと空海にとって道教は必須であり、三教とする必要があったのです(^_^)。

さて、『聾瞽指帰』と『三教指帰』を論ずるにあたり、まず書誌的というか仏教入門後『三教指帰』完成までの道のりをたどっておきたいと思います。

以前取り上げた空海十九歳後明けの明星の期間を記した表に執筆過程を重ねると、以下のようになります。

| 年 齢 | 明けの明星の期間 | 可 | 執 筆 過 程 |

|---|---|---|---|

| 19歳 | 01月01日〜04月03日 | × | 儒仏二教対比の『草稿』執筆 |

| 20歳 | 03月14日〜11月30日 | ○ | 二山登拝後、道教を取り入れて改稿 |

| 21歳 | 10月21日〜12月31日 | × | 三教対比の『聾瞽指帰』執筆 |

| 22歳 | 01月01日〜07月07日 | △ | 太龍山百万遍修行(3〜6月末か) |

| 23歳 | 05月31日〜12月31日 | ○ | 室戸岬百万遍修行(6〜10月末か) | 帰京後 | 11月『聾瞽指帰』改稿 | ……… | 12月『三教指帰』完成 |

『三教指帰』の序には百万遍修行のことが書かれており、『聾瞽指帰』にはそれがない。よって『聾瞽指帰』が前で『三教指帰』が後。また、両著には「金峰山・石鎚山の山岳修行体験」が書かれている。マオはこの修験道修行によって神仙思想・道教を知ったと思われるので、『聾瞽指帰』の完成は二山登拝後(仏教編には二山登拝が失望に終わったことも書かれている)。

そうなると山岳修行前に「儒教・仏教」二教対比の『草稿』を書いていたと思われ、二山登拝後道教を追加して三教対比の『聾瞽指帰』を書き上げた――という流れです。

まとめると、

○ 儒仏二教対比の『草稿』執筆

↓(金峰山・石鎚山修験道修行)

○ 道教を取り入れた『聾瞽指帰』執筆

↓(二度の百万遍修行)

○ 『三教指帰』完成 ――となります。

ここで問題としたいのは日本に一つしかない『聾瞽指帰』原典とも言うべき「巻物二巻はいつ浄書されたか」という疑問です。

拙著『空海マオの青春』では、太龍山の百万遍修行開始前に『聾瞽指帰』は完成しており(しかし、公表されることなく筐底に仕舞われ)、二度の百万遍修行後『三教指帰』に改題、完成したとしました。しかし、両著をよく読めば『聾瞽指帰』の完成・浄書は一度目の百万遍修行実践後であったことがわかります。

というのは、『聾瞽指帰』仏教編において「仮名乞児」が語る言葉の中に次のような記述があるからです。

「私は日本国讃岐、多度の郡、屏風ヶ浦に住み(生まれ?)、はや二十四年の歳月を過ごした」と。

この部分、原文は「忽経三八春秋也」――書き下し「忽(たちま)ち三八(さんぱち)の春秋を経るなり」と読めます。

『三教指帰』序には「志学」(十五歳)のとき、帝都長岡に上京して叔父の元に寄宿し、「二九」(にく、十八歳)の年に大学寮に入学したとあります。仏教編の「三八春秋」とは「二九」に続く年齢表記です。

三×八=二十四――つまり二十四歳。これは数えだから満年齢なら二十三歳。

この「三八春秋」は『聾瞽指帰』も同一表現なので、『聾瞽指帰』仏教編が書かれたのは二十三歳ということになります。

ということは執筆過程の表によると、太龍山百万遍修行を終えた二十二歳の後半から翌年五月くらいまでに『聾瞽指帰』を推敲完成させ、巻物二巻として浄書したと解するのが自然です。そして、二度目の百万遍修行を実行すべく室戸岬に出発したと。

よって、厳密に両著執筆過程をまとめると、

○ 儒仏二教対比の『草稿』執筆

↓(金峰山・石鎚山修験道修行)

○ 道教を取り入れた『聾瞽指帰』草稿執筆

↓(一度目の太龍山百万遍修行実践)

○ 『聾瞽指帰』推敲完成・浄書

↓(二度目の室戸岬百万遍修行実践)

○ 同年末『三教指帰』に改題・完成 ――となります。

以上、本章とっかかりはこの程度にして今後の流れを箇条書きしておきます。

『聾瞽指帰』と『三教指帰』の重なる点・違う点、いわゆる異同を検証しつつ、次の四項について語っていきます。

1 全肯定の萌芽 2 理屈と感情

3 三教弁別 4 三教融合

結論を前もって書いておくと、この二著には(やがて密教で獲得することになる)全肯定の萌芽が見られること。また、仏教解説書でしかなかった『聾瞽指帰』を公開できると思えるようになったのは理屈でとらえていた仏教を感情が許し認めたから。その契機こそ二度の百万遍修行であったこと。

そして、『三教指帰』とは「三教を比較して仏教の優位を述べた」などと安易にまとめられるような著書ではなく、習合していた日本宗教を儒道仏の三教に弁別した――そこに意味があったのであり、同書には三教融合の観点さえかいま見える。

私は『三教指帰』の文学史的意義とは「日本の習合宗教を三教に分け、さらに儒道仏の融合を目指した」ことにあると考えています。この解釈なら、単なる三教・仏教解説書ではなく、全く新しい論文であると評価できるでしょう。

もっとも、当時の人々が『三教指帰』をこのように解釈してくれたかどうか。

失礼な言い方ながら、現代の研究者でさえ「『三教指帰』は三教を比較して仏教の優位を述べた」と規定しているくらいだから、当時の朝廷人・学者各位は気づいてくれなかったのではないかと思います(^.^)。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

後記:前節の後記について。最後に「後記2」とあるのを見たとき、「おやあ?」と目が止まったでしょうか。そして「はて、前の後記に[1]ってあったかな?」とつぶやいたり、「確か[1]ってなかったよな」と思う。1がなくても2と来れば、次は[3]。

つまり、次回もこの件について語られそうだ――と推理できる。「これはわなかも」と思えば、もう一度「後記2」を読み返す。

そして、A群(疑問やつぶやきを解決しようと行動する)とB群(何も行動しない)に分かれるなど、一読法の大切さが書かれているが、当初の疑問「日本の人口が半分になったら、生活はどうなるんだろう。スペイン一人一人の暮らしはどうなんだ?」に対して答えが書かれていないことに気づく(私から言うと「気づいてほしい」)。

そーです。これが前節「後記2」の仕掛けであり、わなです。

新たな疑問を書いているのに、答えがないわけです。どうしますか?

「どうでもいいや」と作者の答えを待つ(これぞB群)か。

「それなら自分でネット検索して答えを探してみよう」とネット検索する(これがA群)か。

まー私と違ってみなさん多忙でしょうから、全員B群かもしれません(^.^)。

もしも「どうネット検索すればいいのかわからない」方のために、(やさしい作者だから)ヒントも書いてあります。「スペイン一人一人の暮らし」のところです。

国全体の生活程度として「国民総生産(GDP)」の言葉は有名。もう一つ「一人当たりGDP」もあります。それで一人一人の生活程度を比較できます。

さー自ら答えを探してネット検索するか、あるいは、B群であり続けるか。

この《答え》は次号にて(^.^)。「後記3」

===================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 27 へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録