『空海マオの青春』論文編

後半第 27

プレ「後半」(五)の2

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第227 ―論文編 後半27号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則週1回 配信 2025年04月23日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第27号「『空海論』前半のまとめ(五)の2」

本節は『聾瞽指帰』と『三教指帰』の「序」と結論にあたる「十韻賦」の異同を検証します。

幸いなことに(?)「本論」儒道仏三教解説部に「異」はありません(漢字が少々変更されているだけ)。あれば大変(^.^)。それだけで数百枚の研究論文になります。

ところが、結論の「改稿」について書いた(だけなのに)本節はすげえ長いです(^_^;)。

心してお読みください。

さーっと読んだ方、後記(も長いけど)こちらは一読法でじっくり読んでくださいね。

『空海論』前半のまとめ(五) 『三教指帰』成立過程論

1 『聾瞽指帰』と『三教指帰』の比較 4月16日

2 両著の「序」と結論部「十韻賦」の異同 4月23日

3 『三教指帰』は全肯定の萌芽

4 なぜ両著の「本論」は同じなのか

5 『三教指帰』脚本化の試み

6 室戸岬百万遍修行における明星との交感とは

7 『三教指帰』の文学史的位置付け

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・『聾瞽指帰(ろうこしいき)』・『三教指帰(さんごうしいき)』・十韻賦(じゅういんふ)・校異(こうい)・蛭牙公子(しつがこうし)・兎角公(とかくこう)・範疇(はんちゅう)・脚韻(きゃくいん)・六波羅密(ろくはらみ)・真如(しんにょ)・医師(ここは〈くすし〉)・教義も利益(りやく)も・衆生(しゅじょう)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第27号 プレ「後半」(五) その2

両著の「序」と結論部「十韻賦」の異同

まずはいつもの伏線的余談から(^_^)。

前号で「そもそも『三教指帰』を思想書であり、論文と見なしたことが誤りだと言わざるを得ません。戯画化が施された私小説ですよ、なんてことを言ったのは私が初めてでしょう」と書きました。

今回それと矛盾するようなことを書くのは恐縮至極ながら、『三教指帰』が論文としての体裁を取っていることは間違いありません。

みなさん方は公務員試験とか推薦入試などで「小論文」試験を受けたことがありますか。原稿用紙2枚くらいで、試験科目にあれば、当然何度か練習したことと思います。

その場合参考書を読んでも、学校の先生も「小論文は序論・本論・結論の順で書きなさい」と教わります。

まず設定されたテーマについて数行の序を書き、次にその内容について賛成・反対・中立の立場であれやこれや論ずる。これが本論。最後に自分の主張や要旨を数行にまとめれば、結論となって「序論、本論、結論」の小論文ができあがる。

ところで、この序論・本論・結論の三部構成を持つ「論文」――これを「史上初めて書いた日本人は誰でしょう」とクイズにすることができます。

私は日本の古典を網羅するほど知っているわけではありませんが、この答えは空海ではないかと思います。彼が23歳(797年)のとき執筆・公開した『三教指帰』こそ「序論、本論、結論」の三部構成を取っているからです。

当然ながら、『三教指帰』の(完成的)草稿とも言える『聾瞽指帰』も、全く同じ構成を持っています。それが以下、

『聾瞽指帰』構成

・序論――執筆理由を語る「序」

・本論――儒道仏の三教論

・結論――末尾の「十韻賦」

そして、『三教指帰』でも以下。『聾瞽指帰』からの改稿ありなしを注記します。

『三教指帰』構成

・序論――執筆理由を語る「序」……改稿あり

・本論――儒道仏の三教論 ……改稿なし

・結論――末尾の「十韻賦」 ……改稿あり

日本の古典研究者にとって必須の岩波書店「日本古典文学大系」――その『三教指帰 性霊集』には『聾瞽指帰』と『三教指帰』の校異一覧が掲載されています。

そこに「序」と「十韻賦」は二著の原文が掲載されています。しかし、本論の「三教論」は漢字の変更が記されているだけです。つまり、『聾瞽指帰』から『三教指帰』において追加訂正されたのは「序」と結論に当たる「十韻賦」だけということになります。

これまで『聾瞽指帰』と『三教指帰』の異同について細かく検証した論文はいまだ見たことがありません。理由は単純で「ほとんど差がないから」に尽きると思います(^.^)。「序」と末尾の「十韻賦」に違いはある。しかし、本論とも言うべき「儒道仏三教論」においては漢字の変更こそあれ、内容は同じ。一文の構成さえ同じだから「異同を検討する価値さえない」ってところでしょう。

もっとも、私は蛭牙公子について『聾瞽指帰』では「兎角公之外姪」とあるのに、『三教指帰』では「兎角公之外甥」となっている。「姪」から「甥」に変えられた(むしろ「甥」と書くべきところを、最初は「姪」とした)点に大きな意味を見出しました。やはり異同はしっかり検証すべきだと思います(「空海論前半」第12節参照)。

そもそも本稿は『三教指帰』の「序」に加えられた「異」について、いろいろ考えた末の論述でした。

主たる違いは空海マオ自身の経歴が追加されたこと。すなわち『聾瞽指帰』の序は儒道仏三教を比較する序論、『聾瞽指帰』の執筆理由、自身仏教に進んだ経緯などが書かれているけれど、仏教理論から離れることはない。

端的な例は出家の理由について書かれたところです。空海は「立身出世や世俗の栄達を競う世の中をうとましく思い、夢・幻でしかない人のはかなさから悟りの道を考え、出家しようと思った」と書きます。これが定型のような理由でしかないという点も検証しました。

それが『三教指帰』の序になると、空海マオ自身の(志学・大学寮入学・叔父は阿刀家など)経歴が書き込まれ、二度の百万遍修行のことにも触れられる――といった改稿がなされます。

そこで、巻末の「十韻賦」について。

これも一読すると「違いはない」ように見受けられます。しかし、しっかり読み込んでみると違いが見える。しかも、私はかなり重大な違いであると認識しています。

ちなみに、十韻賦とは五文字二十行の漢詩です。四行をひとかたまりとして五ヶ連なった漢詩と言えるでしょう。

中高の漢文で五文字四行詩は「五言絶句」、七文字八行詩は「七言律詩」などと学んだはず。この範疇(はんちゅう)に入らない多数行の漢詩は「古詩」と呼ばれます。よって、五文字二十行の十韻賦は「五言古詩」ということになります。

二十行なのになぜ「十韻」かと言うと、偶数行の末尾に置かれた十ヶの漢字(脚韻)が全て同じ音の響きを持っているからです。二著の十韻賦は二点を除くとほぼ同内容です。しかし、空海は脚韻の違う二つの五言古詩を創作しました。空海の半端ない天才ぶりがよくわかります(^_^)。

※『聾瞽指帰』の脚韻 [風・終・通・籠・衆・功・空・夢・融・宮]……ウー

※『三教指帰』の脚韻 [心・鍼・林・臨・深・禽・沈・音・岑・簪]……〜ン

同時に(本論の改稿が一切ないのに)「どうしても結論に付け加えたいものがある。このままでは良くない。変えよう」と思った。だからこそ完成形とも言える『聾瞽指帰』十韻賦の改稿に取り組んだことがわかります。

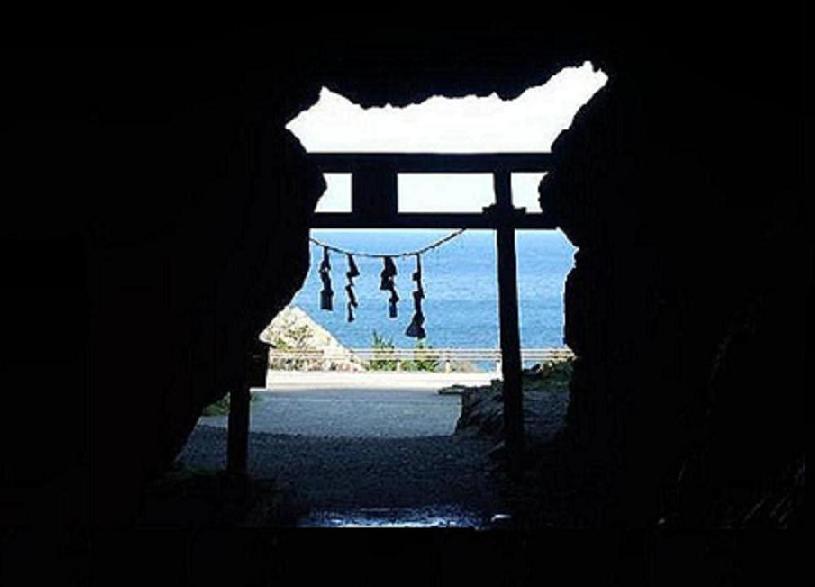

それこそ彼が室戸岬百万遍修行体験によって《獲得したもの》と言えるのです。

本来ならここで『聾瞽指帰』の十韻賦と『三教指帰』の十韻賦を全文掲載したいところですが、原典はそのまま表記できない漢字があります(末尾に書き下し文を掲載しました)。

仕方ないので、口語訳を使って対比させ、そこから何が読みとれるかを書きたいと思います。

私の結論は「全肯定の萌芽と出家の決意」が読みとれることです。口語訳は改行し、各連に番号を付けました。

まず『聾瞽指帰』の十韻賦(口語訳、筑摩書房『弘法大師空海全集』より)

1心をつかって孔子の教えをさぐり

思いをめぐらして老子の導きをもとめる

それらはともにこの世の始めだけを守って

あの世の終わりの守りを怠っている

2まさにこのときに現れたのが円満なさとりの尊者

絶対の教えだからすべてに通じる

その誓いは深く 海に溺れるものの橋になり

その慈しみは厚く燃える鳥籠に水を注ぐようである

3そのあわれみは生き物皆にいきわたり

その恵みはわが子のように人びとにもひとしく注がれる

他人を救うことをもっぱらの仕事にし

自分で精進することも合わせてつとめにする

4洪水のときには六度(六波羅蜜)の修行を船にし

ひきあげるときには二つの空(我空、法空)を車にする

よく清らかにする静かな悟りの世界に高く飛び

濁ってきたない幻のような世界を泳ぐ

5二つの真理(真諦、俗諦)は異なったものではない

ただ一つの心が閉じたり開いたりするだけである

どうか乱れきったともがらに

速(すみ)やかに真如の宮殿を拝ませてください

注意してほしいのはこの十韻賦が『聾瞽指帰』序と本論全体のきれいなまとめになっていることです。本論では孔子の儒教・老子の道教のいい点が語られますが、仏教から見ると、二教は「現世のこと」しか見ていないと批判されます。それが結論に当たる十韻賦でも、1「ともにこの世の始めだけを守って あの世の終わりの守りを怠っている」とまとめられます。

そして、そこに現れたのが「円満なさとりの尊者」シャカであり、仏教であると続きます。

2以後は一貫して仏教の良さが語られます。それも本論の流れ通りです。そして、「どうか乱れきったともがらに 速やかに真如の宮殿を拝ませてください」と結ばれます。

この言い方は「仏教はかくまで素晴らしいのだから、他の人たちもぜひ仏教に進んでほしい」との思いがこめられているでしょう。この裏には当然「私はすでに仏教に入り、仏教の良さを実感している」があるはずです。

しかし、『聾瞽指帰』の序と本論を読む限り、空海マオ自身の《内心》――つまり、心底仏教を信奉しているかどうかはわかりづらい、そのような表現になっています。

典型的な例は仏教編のエピソードとして描かれた、親戚から「忠孝の儒教に戻れ」と説教された場面です。普通そのように言われたら、「いえ、仏教こそ儒教以上に素晴らしい教えです」と反論するでしょう。もちろんマオも少々は反論した。しかし、尻切れトンボに終わり、「進むべきか退くべきか迷った」と書かれています。

ところが、一度目の太龍山百万遍修行を終えてみると、『聾瞽指帰』を完成させた。心の底から仏教を信奉できると思ったからこそ、完成させることができたと言うべきでしょう。それでも自身のことは作品に書き込まなかった。

そして、室戸岬二度目の百万遍修行を達成したとき、自身のことを書き込むべきだと気付き、「序」を書き直した。当然結論とも言うべき「十韻賦」も書き直さざるを得なかった。

以下『三教指帰』の十韻賦です(口語訳、福永光司『空海 三教指帰』)。いくつか漢字を変え、句読点は省き、こちらも番号を付けました。

1日月の光は暗き夜の闇を破り

儒・道・仏の三教は愚かなる心を導く

衆生の習性と欲求はさまざまなれば

偉大なる医師(くすし)・仏陀の治療法もさまざま

2三鋼五常の教えは孔子にもとづいて述べられ

これを学べば高官の列に入る

陰陽変化の哲学は老子が授け

師に就き伝授すれば道観に地位を持つ

3仏陀の大乗ただ一つの真理は

教義も利益(りやく)も最も深遠である

自己と他者とをともに利益救済し

獣や鳥をも決して見すてない

4春の花は枝の下に落ち

秋の露は葉の前に沈み

逝く水の流れは暫くもとどまりえず

つむじ風の音たつること幾ばくのときもなし

5感覚知覚の世界は衆生を溺れさせる海

常楽我浄の世界こそ身を寄せる究極の峰

この世界の束縛の苦しみを知ったからには

宮仕えなどやめて出家するこそ最上の道

『聾瞽指帰』と比較すると、儒道仏三教、特に仏教の素晴らしさを語る点は同じです。

ここでも注目してほしいのは最初と最後です。「日月の光は暗き夜の闇を破り 儒・道・仏の三教は愚かなる心を導く」とあります。『聾瞽指帰』十韻賦の冒頭は儒教、道教への批判から始まっていました。「それらはともにこの世の始めだけを守って あの世の終わりの守りを怠っている」と。

それが『三教指帰』十韻賦では「儒・道・仏の三教は愚かなる心を導く」と改稿されています。

これを「大した違いではない」と言われますか。いえいえ、これは大きな違いです。

そして、2も儒教・孔子の教えを学べば「高官の列に入る」、道教・老子の哲学を学べば「道観に地位を持つ」と立身出世ができたり、高位に達することができる。いわば二教の「良い点」を述べるだけで欠点は削除されました。

もちろんそれ以上に仏陀の真理が「自己と他者とをともに利益(りやく)救済」してくれる。つまり、仏教こそ素晴らしいと語る点は変わりません。しかし、儒教・道教だって愚かな心を導いてくれる――すなわち、三教は良いものだと述べている。

二度目の室戸岬百万遍修行を終えたとき、空海が付け加えたかったものはこれだとわかります。彼がどうしても変えたかったのは「三教は愚かな我らを導いてくれる」との文言です。私はここに《全肯定》の萌芽を見出しました。

そして末尾。『聾瞽指帰』十韻賦の結論は人々に仏教を勧めることでした。対して『三教指帰』は「宮仕えなどやめて出家するこそ最上の道」とあります。

この原文は「何不去纓簪」。書き下しは「何ぞ纓簪を去らざらんや」(纓簪のエイは糸へんに嬰)で、どうしてかんざしを棄てずにおられようか=頭を丸めて出家の道に進まざるを得ない――という出家の決意が書かれていると解釈できます。

空海マオが結論とも言うべき「十韻賦」に施した改稿は二点。一つは儒教・道教の欠点を言い立てるのではなく、「三教が人を導く」という観点。もう一つは「出家の決意」です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

★ 参考

『聾瞽指帰』十韻賦書き下し文(筑摩書房『弘法大師空海全集』より)

心を作(な)して孔教を漁(あさ)り 憶(おもい)を馳せて老風を狩る

雙(なら)びに今生の始めを営み 並びに来葉の終りを怠る

方(まさ)に現ず種覚の尊 円寂にして一切に通ず

誓いは深くして溺海に梁たり 慈しみは厚くして焚籠(ふんろう)に灑ぐ

悲しみは四生の類に普(あまね)く 恤(めぐみ)は一子の衆に均し

他を誘いて専ら業と為し 己を励まして兼ねて功を作(な)す

氾濫には六度を船とし □抜には両空を車とす (注1)

能浄寥覚(りょうこう)に翔(かけ)り 悪濁塵夢に泳ぐ

両諦は殊処に非(あら)ず 一心塞融を為す

庶(こい)幾(ねがわ)くは擾擾(じょうじょう)の輩 速(すみ)やかに如如(にょにょ)の宮を仰がん

注1……□抜の□内漢字は「者」の下に「飛」

*****************************************************************

『三教指帰』十韻賦書き下し文(福永光司『空海 三教指帰』より)

居諸冥夜を破り 三教癡心(ちしん)を□(ふさ)ぐ (注2)

性欲(しょうよく)多種あり 医王薬鍼(やくしん)を異にす

綱常は孔に因って述ぶ 受け習って槐林(かいりん)に入る

変転は□公(老子)の授くるところ 依り伝えて道観に臨む (注3)

金仙(仏)の一乗の法 義益最も幽深なり

自他兼ねて利済す 誰か獣と禽とを忘れん

春の花は枝の下に落ち 秋の露は葉の前に沈む

逝く水は住まること能わず 廻る風は幾たびか音を吐く

六塵は能く溺るる海 四徳は帰する所の岑(みね)

已(すで)に知んぬ三界の縛 何ぞ纓簪(えいさん)を去らざらん (注4)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

注2……□(ふさ)ぐの□内漢字は寒の下の二点が消えて「衣」

注3……□公 の□内漢字は耳へんに冉(「再」の上の「ー」なし)

注4……纓簪は脚韻の関係から「えいしん」ではないかと思いますが、福永氏は「えいさん」と読んでいます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

後記:今回も前節の続き、「後記4」です(^.^)。

そろそろ「御影よ。後記を長々連載するお前の狙いは何なんだ?」との疑問をつぶやかれたなら、その人にはさらに一読法段位昇進を認定します。

後記1では「日本と同じくらいの面積で人口半分ほどのスペイン」を話題としたけれど、一人一人の暮らしがどうかは書かれていない。

後記2でそのことを指摘し、「みなさんネット検索して答えを見つけますか」と書いたけれど、「めんどくせえなあ」とやらない人がほとんどでしょう。

あるいは「やらない人はB群ですよ」なんてこと言われたら、意地でも「やるもんか」と拒否する人も一部(^.^)。

それでも後記3の文末2行に至って「おや?」と思われた……かどうか。

----------------------------------

さー自ら答えを探してネット検索するか、あるいは、B群であり続けるか。

この《答え》は次号にて(^.^)。「後記3」

----------------------------------

この《答え》とはスペインの暮らしぶりのこともあるけれど、それだけでないことも明らか。

問うているのはA群に進むか、相変わらずのB群であり続けるか。

これに気づけば、次節(=本節)配信前に「自分はどうするか」考えねばならない。

が、問われていることに気づくことなく、何も考えないのがB群、C群(疑問をつぶやくこともなく、人の話やテレビ・本をぼーっと見ている・読んでいる)人。

一方、「ちょっとA群を目指してみようかな」と思う人はB群からの脱皮、A群への道を歩き始めると言えます。

こうしたことを読み取っていれば、

「一体この後記の狙いは何なんだ?」との疑問が出てもいいところです。

これに対する答えが以下。

読者各位が特殊詐欺に引っかかることを防ぎたい――これが真の狙いです。

今や特殊詐欺の被害総額は一昨年452億、昨年721億(前年比1.6倍)。毎月数十億の金が詐欺師集団に渡っています。

異常だと思いませんか。そして、最近は高齢者だけでなく、中年や若者も(投資詐欺や架空請求詐欺に)引っかかって大切な虎の子を失っています。

対して加害者である悪人はすでに世界規模になっている。一つの村が詐欺拠点であり、そこに各国から「かけ子」を集めてこき使うミャンマーの例が教えてくれました。

彼らは「電話詐欺は儲かる」とばかりに組織化してランダムに電話をかけ(させ)、メールを送り続けています。

独断であり偏見かもしれないけれど、私は詐欺に引っかかる人はB群であり、C群の人だと思っています。

詐欺にかからないために大切な点は「疑問をつぶやき、人(やテレビ)の話を自分のこととして考える」こと。そのためにはA群に進まねばなりません。

たとえば、電話の相手が「警察の者だが…弁護士だが…」と言ったとき「あれっ?」と思う。突然自宅を訪ねてきた人が「何々の検査に来ました」と言う。

最近は古典的な「おふくろ、大変だ。事故った・恋人を流産させた」は減っているようだけれど、相変わらず続いてだまされているとか。

いずれにせよ、この取っ掛かりから「おやあ?」とか「ほんとかな」と疑問を抱くこと。

そのための訓練が一読法であり、A群への道だと言いたいわけです。

「後記4」[次回でこの後記を終わります(^_^;)]

===================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 28 へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録