『空海マオの青春』論文編

後半第 25

プレ「後半」(四)の5

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第295 ―論文編 後半25号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則週1回 配信 2025年04月09日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第25号「『空海論』前半のまとめ(四)の5」

空海マオは二度の百万遍修行によって何を感得したか。

私は「自力と他力」を学んだのではないかと思いました。

その前に『四国明星の旅』や『空海論文編前半』に書かれていたことで、プレ後半でカットしたことにちょいと触れておきます(もちろん本論の伏線です)。

太龍山南の舎心岳と室戸双子洞窟での百万遍修行追体験では、どちらもとてつもない恐怖を覚え、さまざまな妄想にとらわれた。しかし、何でもいい呪文や言葉をとなえて頭の中を一杯にすれば、恐怖・妄想は消え失せた――と書きました。

ただ、太龍山で果たせなかった行動があります。それは「でっかい声で求聞持法真言をとなえる」ことです。「谷不借響、明星来影」のように「山々から帰って来るこだま」を体験したかったから。

しかし、太龍寺にはお坊さんが寝ているし、もしも麓まで声が届いたら「なんだ、なんだ!?」と大迷惑なこと間違いなし。下手したら警察に通報されるかもしれない(^_^;)。

それを思えば、ちょっと大きな声を出してみるのが精一杯でした。

もっとも、この不如意は空海の感慨を探求するにあたって大いに役立ちました。

人はだいたい失敗や不甲斐ない出来事に遭遇すると落胆して落ち込みやすい。でも、ちょっと見方を変えれば、意外に良いこともある――と言いたい例になりました。

余談ながら私は子ども時代とても臆病な子で、怖いことが大嫌いでした。

そのころ父方の伯父の家は昔の百姓家で茅葺きの家は古く、便所は(当然奈落式)母屋から離れたところにありました。いとこが二人いて行くのは楽しみでしたが、トイレだけはいやだった。薄暗くて夜中目が覚めても絶対一人で行けない。幼児のころは親が一緒に行ってくれたけれど、小学校高学年になると訪問が激減しました(^_^;)。

なぜって? 以下狂短歌をお読みください。

〇 一人行け? 行くに行けない 親戚の旧家の離れ 深夜のトイレ

『空海論』前半のまとめ(四) その3

1 仏教広布の悩み 2月26日

1補「一読法の復習と仏説補足」 3月05日

2 百万遍修行と年月確定 3月12日

2補「百万遍修行画像特集」 3月19日

3 太龍山百万遍修行追体験――恐怖と呪文称名 3月26日

4 室戸岬双子洞窟追体験――魔物との戦い 4月02日

5 太龍山と双子洞窟で学んだ自力と他力 4月09日――本節

6 二度の百万遍修行を経て体得した《全肯定》の萌芽について

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・求聞持(ぐもんじ)法・太龍山(たいりゅうざん)・覿面(てきめん)・勤念(ごんねん)・千日回峰(かいほう)行・自力は難行(なんぎょう)、他力は易行(いぎょう)・虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)・魑魅魍魎(ちみもうりょう)

以下は読めなければ、出てきたとき検索を

高を括る・菩提寺・信仰心篤い・拙い体験・魔物たちが蠢いている

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第25号 プレ「後半」(四) その5

「太龍山と双子洞窟で学んだ自力と他力」

深夜の山中を歩く、真っ暗闇の洞窟の中に立つ。ともに人生50年の初体験でした。

どちらも昼間訪ねただけに高を括っていました。「軽くできるだろう」と(^.^)。

それが子どもの頃親戚の家で深夜外の便所に行ったとき、あるいは、夏の夜実家上の小学校の運動場を行き来するだけの肝試しのような――いや、それ以上の怖さを感じました。

空海の百万遍修行を追体験するという目的がなければ、途中で切り上げたに違いありません。

そして、般若心経真言の「ギャーテー、ギャーテー」や求聞持法真言「ノウボウ、アキャシャー」をとなえ、頭から妄想を追い払うことで、ようやく恐怖が薄れ、そこにいることができた。

このときわかったことがあります。それは心から本当に集中してとなえなければいけないということです。うわの空でとなえたり、何か他のことを考え出すともうダメ。また、まがまがしい妄想が心に浮かんで鳥肌が立つ。私は必死の思いでとなえました(^_^;)。

なるほどこれが念仏をとなえる効果・効能かと思いました。

私の母が亡くなった後の法事で、菩提寺の住職はよく「南無阿弥陀仏の念仏をとなえましょう」と言っていました。

その頃の私はそれを聞いたからといってとなえるはずもなく、意味のないことと思っていました。そもそもお坊さんはどんな効能があるか説明してくれませんでしたし(^_^;)。

しかし、百万遍修行追体験によって「確かに効果があるんだ」と感じたことです。

と同時に妄想を打ち消すだけなら、となえる言葉はなんでもいい。

ここらが信仰心のない無宗派人間たるゆえんでしょう(^_^;)。

私はいろいろ言葉をとなえてみました。落語「寿限無」の「じゅげむ、じゅげむ、ごこうのすりきれ……」も全部覚えているのでとなえました。効果覿面でした。

空海の場合は私なんぞと違って真面目で信仰心篤い人だったでしょう。彼も求聞持法をとなえることで恐怖を克服できたなら、「これが真言の力か、仏教の効力かっ!」と大感激したことと思います。

私は深夜の百万遍修行追体験によって舎心岳と双子洞窟のそれは何かしら違うと感じました。であれば空海マオもまた双子洞窟の百万遍は南の舎心岳と違うと感じたはず。

どう違ったのか。四国から帰宅後思いをめぐらせました。

ここでも空海が残した言葉からそれを推理しようとすると、ヒントは『三教指帰』のわずか二行しかありません。

・阿波の国太龍岳によじのぼり、土佐の国室戸岬にて勤念した。

・「谷不借響、明星来影」……谷響きを惜しまず、明星来影す。

まずこの二行を分析してみました。普通に読むと、これは太龍山と室戸岬の百万遍修行について、ただ全体的な感想を書いた――かに見えます。

しかし、これが漢文で有名な対句表現であることは一目瞭然。対応させると以下のようになります。

・阿波の国太龍岳――谷響きを惜しまず

・土佐の国室戸岬――明星来影す

マオが求聞持法をとなえたとき、明けの明星を見ることは両方に共通しています。

よって「明星来影」は太龍山でもあったはず。そこで、この部分を我ら凡人が書くと以下のようになりそうです。

・阿波の国太龍岳に登って求聞持法をとなえたときはこだまが谷に響き渡り、明けの明星が光り輝いて感動的だった。また、土佐の国室戸岬の洞窟で勤念したときも明星が強く輝いて私に迫った……とでも。

うーん、平々凡々(^.^)。対句のかけらもなく文学的表現でもない。むしろ同じ言葉を繰り返して下手の極みではないか。

よって、空海の感慨は対句的文学的表現のため、太龍山南の舎心岳のまとめでは、語句が重なる「明星来影」をカットした――そのように思えます。

しかし(また私の拙い体験から推しはかると)、太龍山は空海にとって初めての百万遍修行であり、初めての求聞持法。

深夜暗闇の中で真言をとなえ始め、やがて東の空に輝き始めるダイヤモンドのような明けの明星を見た……なら、その感動をカットするでしょうか。

たとえば、後半を反対にしてみるとどうなるか。

・阿波の国太龍岳――明星来影す

・土佐の国室戸岬――谷響きを惜しまず

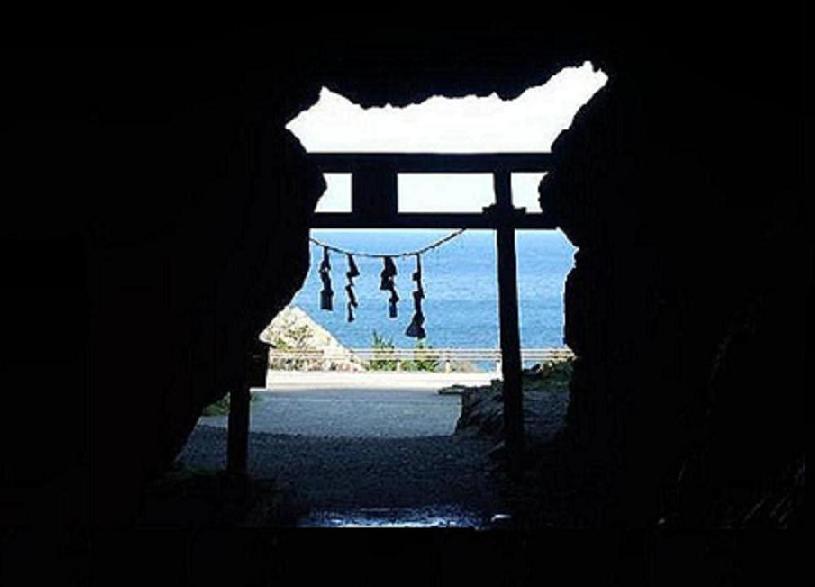

これは事実としてあり得ない対句です。なぜなら室戸岬双子洞窟は海岸すぐそばにあって周辺に山々はない。よって、称名に応えるこだまはない(洞窟内の反響はあったでしょうが)。

空海が書き留めた「谷響きを惜しまず」というこだまは南の舎心岳のみであり、室戸岬の事実ではありません。

ということは空海は太龍山では明星来影をカットして「谷響きを惜しまず」――山々から返ってくるこだまを取り上げたことになります。つまり、太龍山では明星来影より「こだまの方がより強く心に残った」と見るべきです。

わずか二行の感想ながら、南の舎心岳で印象的だったのは明けの明星であるより、むしろ「称名に応える連山のこだま」だった。そして、室戸岬双子洞窟の百万遍修行では称名以上に「光り輝く明けの明星」が心に残ったと解釈できます。

後に「空海は室戸岬において明星が口に飛び込む神秘を得た」と言われます。

これも太龍山の話ではありません。やはり極め付きの神秘――明星との交感は室戸双子洞窟において生起したのです。

要するに、空海マオが南の舎心岳で感激したのは称名のこだまであり、室戸双子洞窟では「明星来影」であると。彼はそれを素直に対句として表現したと読み解くべきでしょう。

これって私の追体験と正反対です。私は太龍山でダイヤモンドのように輝く明けの明星に大感激した。しかし、大声で真言をとなえなかったので、こだまは聞くことができなかった。一方、室戸岬では明けの明星に前夜の輝きがなかったため、明けの明星を見ても、さほど感激することはなかった……(^_^;)。

以前も書いたように、太龍山での百万遍修行は1月から6月末であり、半分は建物内(求聞持堂)で行われたこと、なおかつ集団であった可能性が高い。梅雨の時期は曇天、降雨もあって明星を見ながらの称名ではない。

曇天の野外で求聞持法をとなえたとき、明星が見えなければ感じることは何か。山々から帰って来るこだまでしょう。

集団であれば、一人一人の声は低く小さなつぶやきでも、重なりこだまとして返って来る。まるで全山が求聞持法をとなえているような錯覚に陥ったかもしれません。

私はCDで百人以上の若いお坊さんが一斉に般若心経をとなえるのを聞いたことがあります。まるで音楽のようでとてもきれいでした。

一方、翌年の室戸岬双子洞窟での百万遍修行は6月から12月末まで7ヶ月(210日)たっぷりある(梅雨明けから始めても半年)。

私は雨天曇天のときはとなえなかったのではないかと推理しています。快晴なら、深夜の洞窟から毎回ダイヤモンドのように光り輝く明星を見ながらの実践となったでしょう。

想像してみてください。求聞持法をとなえなくとも、百日間洞窟から明けの明星を眺める。それだけでも「何らかの交感」を得られるような気がしませんか。

要するに、二度の百万遍修行による違い。最も印象的だったことは太龍山の場合は称名とこだまであり、双子洞窟の方は明星との交感であったとまとめられます。

この違いは何を生み出すか。私はマオは太龍山では「自力」を、双子洞窟では「他力」を学んだのではないかと考えました。

自力・他力は仏教で大きな意味を持つ言葉です。それだけで本が一冊書けるほど深い言葉ながら、ここではごく簡単に意味を書いておきます。

自力……厳しい修行を積み、自分の努力によって悟りに達しようとすること。

他力……人間の力だけで悟りに達することはできず、仏の慈悲にすがり念仏をとなえることで救われようとすること。

前者は座禅、滝行、山行登拝、極めつけは比叡山延暦寺の千日回峰行でしょう。常人にはかなり難しい修行です。

一方、後者は浄土宗や浄土真宗など「念仏をとなえさえすれば誰でも極楽浄土に往生できる」と説きます。それなら軟弱者の私でもできる(^_^;)。

よって、自力は難行、他力は易行(いぎょう)と言われます。求聞持法を一日一万回、野外で百日間となえる百万遍修行は難行に入るでしょう。

ならば二度の百万遍修行を貫徹した空海は自力のすごさを学んだ、そう思われます。

確かに太龍山では自力を学んだだろう。しかし、室戸岬では他力も学んだのではないか。根拠は「明星来影」の言葉です。

たとえば、私なら「二度も百万遍修行をやって貫徹した。何かしら悟るものがあった」とでも書きます。漢文なら、

「我貫徹百万遍、有悟達之思(我百万遍ヲ貫徹ス。悟達ノ思ヒ有リ)」

――とでもなりましょうか(^_^;)。

ところが、空海マオはそう書かなかった。あくまで室戸岬では「明星来影ス」と書いた。そこで、以下私の推理です。

太龍山での百万遍修行。

求聞持堂の中でとなえる百万遍の称名。あるいは、曇天で明星が見えなくても、夜明けまで野外で真言をとなえる。こうなると明星は関係ない。ひたすら真言をとなえる――それが大目的となる(でしょう)。

百万遍修行は通常一日一万回の称名ですが、二万回となえて五十日で一気に貫徹することもあるそうです。そうなると明星はますます無関係になり、真言をとなえて百万回に到達することが最大最終の目標となります。

その際頼るのは何でしょう。私は自力だと思います。頼ると言うより、自力でやるしかありません。食事は誰かが援助してくれるかもしれないけれど、修行は自力一本。

くじけたら山を下りる。こんなもの何の役に立つと疑っても山を下りる。日々の修行は自分との闘いであり、貫徹すれば自分の力。根性というか、暗闇の恐怖を克服する勇気。あるいは、単純な繰り返しを耐え忍ぶ忍耐力(^_^;)。なんにせよ自力で百万回に達する。

この修行は自力以外の何ものでもないと思います。

ならば、マオは室戸双子洞窟で何を学んだか、何を感得したか。それが「他力」ではないか。

自分一人の力で成し遂げる、貫徹できると思ったとき「そんなことはないぞ」と天が言う、自然がつぶやく。

真っ暗闇の洞窟の中で感じる恐怖。それはこの穴が黄泉の国とつながっているのではないかという身の毛もよだつ空想。昼間なら「そんなアホな」とたやすく否定できる。しかし、深夜の洞窟ではなかなか否定できない。洞窟の奥に背を向けて座れば、背後に魑魅魍魎や魔物が蠢いていると感じる。「この穴は冥界につながっている」と思って底なしの恐怖にとらわれる。

そのとき「ギャーテー、ギャーテー……」の般若心経真言、「ノウボウ、アキャシャー……」の求聞持法真言は果たして役立っただろうか。

確かに称名によって恐怖を克服できる。私の追体験においても実感できました。

だが、太龍山と室戸双子洞窟の真言称名は決して同じではない。何より太龍山は山の中、空も連山も見える開かれた空間。そして(おそらく)集団修行であった。対して室戸双子洞窟の称名は一人。洞窟は息苦しいほどの閉ざされた空間。この違いは大きいと思います。

私は洞窟内の真言称名はさほど効果がなかったのではないかと思います。

というのは真言をとなえているのは自分だけ。近くに励まし合える同輩はいない。「ちょっと休憩」ととなえることをやめれば、静寂と暗闇の中自分一人しかここにいないという……不安、心細さを感じる。そこに背後の魔物や魑魅魍魎が忍び込む。ひとりぼっちの現実、孤立無援を思い知らされる。

当然必死の思いで真言称名を再開する。だが、この称名は(洞窟の反響もあって)自分がとなえる声に聞こえなかったかもしれません。「魔物がとなえているんじゃないか」と思うだけで、もっと強い恐怖にとらわれ、身体の震えが止まらない……。

休むことはできない。かと言ってとなえ続けることも難しい。あるいは、「もうやめたい」と挫折の可能性さえあります。

こういう状態を「にっちもさっちもいかない」と言います。

自分一人の力ではいかんともしがたい。どうするか。誰か、助けてほしい!

そう叫んだとき、洞窟の入り口である窓に、明星がこうこうと輝き始める……。

あそこに虚空蔵菩薩がいる。「明星が自分を守ってくれる」と思ったとき――心からそう感じたとき、マオは魔物や魑魅魍魎を追い払えた。洞窟の奥の冥界に連れ去られる恐怖を克服し、自分はひとりぼっちではないと感じたのではないか。

これは自力でしょうか。いや、自力ではない。明けの明星を頼りにした他力だと思います。

マオは太龍山では自力で真言百万回に到達した。ここで「惜しまず」の言葉にも注意したいところです。惜しむことなく、いつも必ずということ。

つまり、曇って明星が見られない日でも、(外であれば)山々はその都度こだまで応えてくれた。それは自分を励ます声であり、達成したときには称賛の声と感じたのではないか。よって、まとめると「谷響きを惜しまず」となった。

一方、室戸岬の百万遍は真言称名よりむしろ明星との交感を重視した。前年不充分だったのはそれだから。常に明星を見ながらとなえた。そして、明星のおかげで恐怖を克服し、明星を見ながら百万回に到達した。「明星来影」とは虚空蔵菩薩との交流・交感を意味し、自力以上に《他力》も必要であることを学んだ――それを表現しているように思います。

この思いが『三教指帰』の二行、

・阿波の国太龍岳→谷響きを惜しまず。

・土佐の国室戸岬→明星来影す。

――という事実と実感を表す対句表現になったのではないでしょうか。

室戸双子洞窟において百万遍修行を貫徹したとき、マオは明星が口の中に飛び込んでくるような(幻覚かもしれないけれど)この上ない感動を覚えた。

そのとき空海マオは「もう間違いない。これが仏教なら私は仏教を心から信じ、突き進むことができる。きっと新しい仏教を生み出してみせる」と感じ、決意したのではないかと思います。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

後記:前節の後記について。「日本の適正人口とか半減したときのこと、スペインが近いかも」なんて話題を読んだとき、「一読法のわなが仕掛けられているかも」と気づいた人、果たして何人いらしたことか(^.^)。やっぱり「ぼーっと読んでいる」のでは?

後記は「『古事記』イザナミ・イザナギの話→日本の古代から現代までの人口増→今後人口半減が予想される」と続き、「しかし、適正な人口は今の半分くらいかもしれない」との問題提起につながっています。「半減だ〜大変だ〜」と騒ぐことへのアンチメッセージです。

これってあまり見かけない(コメンテーターが言わない)特異な意見だと思います。

「なるほど」とか「そうかなあ?」とか「それも一理ある」とつぶやいていいところ。

ここで一読法読者なら、「人口が半分になったら、生活はどうなるんだろう。スペイン一人一人の暮らしはどうなんだ?」との疑問を抱きます。

するとA群は「自分で答えを探してネット検索」を開始します。

が、B群は疑問をつぶやいたとしても、何もせずそれで終わり(^.^)。

自分が読んだ文章や人の話を聞いて疑問・感想をつぶやく――これが一読法の始まり。

次にその疑問を自ら解こうと思い、行動を開始する(たとえば人に聞いたり、ネット検索して答えを得る)。これが真の一読法の実践。これぞ自力修行(^_^)。

実は小中の子どもたちは現在多くの教科でこのような活動をしています。「課題(問題)解決学習」と言います。

しかし、国語だけは相変わらず「最初はぼーっと読んでいいよ。二度目にいろいろ考えなさい」という読み方(=人の話の聞き方)を教えている。

かくしてたくさんのB群の大人が育つ。なぜなら、もう一度読まないし、人は同じことを二度喋ってくれない。そもそも疑問のつぶやきさえ出てこない。

ああ……てか(^_^;)? (「後記」2)

===================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 26 へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録