『空海マオの青春』論文編

後半第 24

プレ「後半」(四)の4

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第294 ―論文編 後半24号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則週1回 配信 2025年04月02日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第24号「『空海論』前半のまとめ(四)の4」

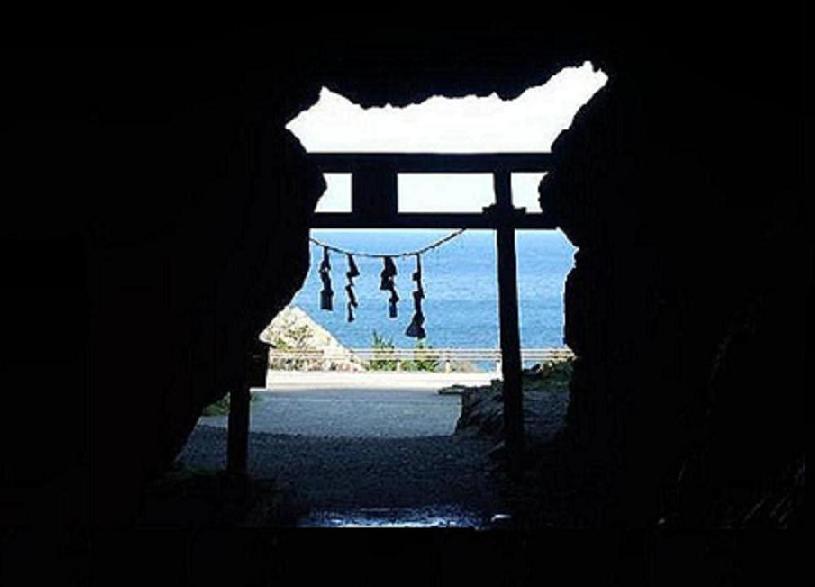

今節は室戸岬双子洞窟の百万遍修行追体験について。

これは太龍山と違って失望のスタートとなりました。

というのは室戸灯台のせい(おかげ?)で、あたりが満月のような明るさだったから。

双子洞窟はホテルから徒歩5分ほどのところにあり、昼だけでなく深夜(午前3時頃)も難なく歩いて行けました。灯台の照明があれほど強いとは思いもしませんでした。

かくしてダイヤモンドの明星は見ることができないまま(-_-)。

もう一つ、解説看板の記述と違って右の神明窟からは明星が見えませんでした(この時期だけかどうかは不明)。左の御蔵洞(みくろど)窟に入ってやっと明けの明星と対面できました。

仕方ないので「空海の時代に灯台はない。彼は求聞持法をとなえながら、前夜のような光り輝く明星を見たはず」と想像することで追体験に臨みました。

頭の中で昨夜の明星を思い浮かべ、1200年の時空を超えた空海の視線を感じ取ろうと思いました。金星の日面通過が起こったのは西暦798年の6月末。7月15日、空海は確かにここにいた。そして、真言をとなえつつあの明星を見た……はずと。

1200年など数億、数十億という地球史の中ではせいぜい十分前くらいでしょう。空海マオがこの洞窟から光り輝くでっかい明星を見たら、大感激したと思います。

ところが、追体験のこの日、私は太龍山以上の恐怖に襲われます。

それはみくろど窟の中でした。

昼間は(不気味だったけれど)別に恐怖は感じなかった。しかし、深夜の洞窟でペンライトを消すと、どんなに目を見開いても漆黒の闇があるだけ。鳥肌が立って寒気を感じ、それ以上前に進めませんでした。この恐怖はきっと空海マオも感じたに違いないと思いました。

本節はこの怖さについて深掘りし、どうやって克服したか探求します。

『空海論』前半のまとめ(四) その3

1 仏教広布の悩み 2月26日

1補「一読法の復習と仏説補足」 3月05日

2 百万遍修行と年月確定 3月12日

2補「百万遍修行画像特集」 3月19日

3 太龍山百万遍修行追体験――恐怖と呪文称名 3月26日

4 室戸岬双子洞窟追体験――魔物との戦い 4月02日――本節

5 太龍山と双子洞窟で学んだ自力と他力

6 二度の百万遍修行を経て体得した《全肯定》の萌芽について

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・御蔵洞(みくろど)窟・求聞持(ぐもんじ)法・虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)・陀羅尼(だらに)・黄泉(よみ)の世界

以下は読めなければ、出てきたとき検索を

建立・境内・七堂伽藍・塞ぐ

[建立は「けんりつ」でなく、境内は「きょうない」ではありませんよ]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第24号 プレ「後半」(四) その4

「室戸岬双子洞窟追体験――魔物との戦い」

本論の前に前節の訂正と言うか補足です。

末尾に「(空海マオは)深夜一人で南の舎心岳に登れば、きっとあの恐怖感を味わっただろうと思います。さらに、呪文をとなえ続ければ、恐怖が薄れ、なくなることも体感したはず」と書きました。

同時に「集団百万遍修行」のことも触れているので、論文編前半を読めば、私の結論は「太龍山の百万遍修行は集団、室戸岬双子洞窟は一人」であるとわかってもらえると思います。この集団百万遍修行についてもう少し触れておきます。

太龍山太龍寺の開創はホームページによると「延暦12年、桓武天皇(在位781〜806)の勅願により堂塔が建立され、弘法大師が本尊の虚空蔵菩薩像をはじめ諸尊を造像して安置し、開創」とあります。境内には求聞持堂もあって「空海以後」に説得力があります。

しかし、延暦12年とは西暦で言うと793年(空海20歳)。このころのマオはいまだ無名の修行僧です。空海の華々しいデビュー(?)は入唐帰国後の806年以降。実績を積み重ね、僧界・政界に確たる地位を得たのが高野山開創後だとすると、さらに後40代になってから。

ホームページの解説は「空海の開創」と読めるけれど、寺院創設は桓武天皇の平安遷都前後であり、空海とは無縁と理解すべきでしょう。

ちなみに、境内の解説看板には「神武天皇東征のときこの地で通夜して云々」とありました。戦の成功を祈願したと解釈できます。また、本尊は虚空蔵(こくうぞう)菩薩像です。[これ数行後の伏線です]

ともあれ、空海が太龍山で百万遍修行を実践した22歳(延暦14年)時、いくつかの堂塔はすでにあり、とりわけ求聞持堂が完成していた可能性が高い。

阿波の国には(現在15番札所となる)国分寺がすでにあります。七堂伽藍を有する大寺院だったようです。桓武朝廷はそこに追加して太龍寺まで――しかも平地ではない山中に建立した。

そのわけと言うか、南都仏教界からの請願について考えてみると、「太龍山は南の舎心岳と北の舎心岳を持ち、神武東征の折には祈願が行われた聖地です。今は百万遍修行が盛んに行われております。ぜひここに堂塔を」との要請があったのでは、と推察されます。

本尊が明けの明星を化身とする「虚空蔵菩薩像」であること(私は開創時からの本尊と推理)も、百万遍修行との関連を感じさせます。

すなわち、南の舎心岳での百万遍修行は集団であり、なおかつ雨天荒天のときは求聞持堂の中で百万遍修行が実践された可能性が高い。

以前も論証したように、南の舎心岳での百万遍修行は空海22歳の時。明けの明星は1月から7月初めまで6ヶ月出現しています。1、2月はさすがに寒いので、3月1日開始だと6月末まで約4ヶ月。よって120日のうち100日間の百万遍修行となります。

求聞持堂の中で暖を取りながらやれば、1、2月だってできなくはありません。しかし、さすがに冬、それも深夜の野外に7、8時間もいたら(暖かい四国とは言え)死人が出ます。

新暦の3月から7月は旧暦だとほぼ4月から8月。文字面としては百万遍修行が充分可能。しかし、梅雨の時期は曇天、降雨が続く。外でやるにはやはりしんどい。しんど過ぎる(^.^)。そこで「ぜひ求聞持堂を」との要望が成り立ちます。

かくして空海の太龍山百万遍修行は集団であり、なおかつ半分は建物内で行われた可能性が高いと推理しました。もちろん4月5月、初夏の晴天時にはダイヤモンドの明星を見ながら、感激して真言をとなえたでしょう。

ただ、集団修行では山中の恐怖があったかどうか疑問。よって、空海が恐怖を感じたのは翌年室戸岬双子洞窟のときと考えられる。一人で実践してはじめて底なしの恐怖を感じた。しかし、真言陀羅尼をとなえることで恐怖が薄れ、「これが念仏の力かっ!」と感激したのも室戸岬双子洞窟であったと思われます。

小説編『空海マオの青春』では「集団百万遍修行への異和感」、「一人山中を歩く怖さ、だが真言をとなえると恐怖が消える感激」を描くため、百万遍修行は最初奈良近郊の生駒山において集団で開始され、マオは途中から一人太龍山南の舎心岳に移動した――との構想を採用しました。これは太龍山の怖さと双子洞窟内の怖さが「違う」ことを描くためでもありました。

閑話休題。ここから本論です。

太龍山の怖さと室戸双子洞窟の怖さ。どう違うのか。

2004年7月15日は金星の日面通過後、明星最大光輝の日であると聞いていました。

残念ながら太龍山で見たダイヤモンドのような明星を見ることはできなかった。

ただ外が明るかった分、みくろど窟の暗闇ぶりは際だっていました。洞窟内に明かりはなく、ペンライトを消して十歩も歩けば真性の闇。どんなに目を見開いても何も見えない。

振り返れば入り口である窓は(月明かりのような明るさのせいで)くっきり見えました。

なのに洞窟の奥に目をやれば一寸先も見えず、まるで漆黒の壁が立ちふさがっているかのようでした。

洞窟内はとても静か。昼間聞こえたコウモリの声は消え失せ、不思議なことに入り口で聞こえた潮騒の音も、十歩入ったくらいで聞こえなくなりました。突然静寂と暗黒の別世界に飛び込んだ感じです。

明星を見ながら真言をとなえるわけだから、当然洞窟の奥に背を向けねばなりません。

それがまた恐怖の極み(^_^;)。正に「総毛立つ」感覚で、頭髪が後ろに引っ張られ、夏なのに寒気がして鳥肌が立ちました。私は必死の思いで真言をとなえました。

このときの恐怖は太龍山と違うように感じました。前夜の「石仏が動いたらどうしよう」とか、「何千本もの手を持つ大木が襲ってくる」と妄想する恐怖ではなく、背後に何ものかがひそんでいると感じる恐怖でした。

太龍山ではそれ――物は目の前に見えていました。ところが、真っ暗な洞窟内では見える物がありません。見えない闇の中にまがまがしい何ものかがひそんでいそうな想像です。

だから、奥に背を向けることがとてつもなく怖かったのです。

こうなると、ペンライトを照らすことも怖い。背後を照らしてもしもそこに何かが立っていたら……これはもうホラー映画の世界です。

私の頭に浮かんだのは映画「エイリアン」(1979年公開)の怪物エイリアン。登場人物が後ろを振り返って絶叫・悲鳴をあげる場面が何度もありました。振り返ってあいつがいたら、そして必ず殺される(正確には仔の宿主としてしばし生かされる)んだから、そりゃあ絶対叫ぶでしょう。

このときの気持ちが正にそれ。ほんとに逃げて帰りたいと思いました。

分析してみるなら、私に思い浮かんだのは「ここは魔界・冥界とつながっているのではないか」という想像です。洞窟の奥にいるのは魔物ではないかと思った。

日中洞窟に入るときは考えもしなかった妄想です。洞窟は昼間不気味は不気味だったけれど、お天道様が内部を充分照らしていましたから。

しかし、深夜の丑三つ時、洞窟の中は十歩も入れば、もう外の光が届かない真性の暗闇。

そして、一度「洞窟は黄泉(よみ)の世界とつながっているのではないか」といった想像にとらわれると、奥の闇を見るのはものすごく怖い。背を向けて入り口を見るのはもっと怖い。振り返ったら魔物が立っているような気がするからです。

今すぐ洞窟から出たい。「こんな時間に来るところじゃない」と思って震えました(-_-;)。

それは私に子供時代読んだことのあるさし絵付き「古事記物語」を思い起こさせました。

イザナギ・イザナミの国づくりのラストは愛するイザナミが死ぬお話です。イザナギは黄泉(よみ)の国まで妻を連れ戻しに行って大変な目にあいます(詳細はネットでご確認下さい)。

私が読んだ物語ではイザナギが洞窟に入り、やがて扉をはさんでイザナミと言葉を交わす……ように描かれていました。洞窟は黄泉の国とつながっている。もしかしたらそれは私たちの共通理解かもしれません。

その後『古事記』原典を読んで、イザナギは「洞窟に入った」と書かれていないことを知ります。イザナギは出雲の国にある「黄泉比良坂(よもつひらさか)」を下り、扉をはさんでイザナミと対面した――とあります。

思うに、これって妙な舞台設定です。現実の空間であれ、異次元空間であれ、単なる坂の途中に扉があるのはへん。それだとドラエモンの「なんでもドア」になってしまいます(^.^)。

洞窟なら「現世と冥界を隔てる扉が洞窟を塞いでいる」との設定はすんなり受け入れられます。

その後イザナギは腐り果てた体となった妻を見たことから、「約束を破ったな」とイザナミに追いかけられ、黄泉比良坂(よもつひらさか)まで戻ります。そして、千人力を必要とする巨岩「千引(ちびき)の岩」を坂に置いて道を塞ぎます。

これもまた妙。山腹の断崖絶壁にある道ならいざ知らず、単なる坂の頂上に巨岩が置かれたら、脇を通ればいいではありませんか(^.^)。

しかし、イザナミは岩の向こうで、これ以上追えない怒りと恨みから「お前の国の人間を毎日千人殺してやる」と言うのです。イザナギが「それなら私は毎日千五百人生もう」と応じるのは有名。

これはやはり「比良坂」という名ながら、黄泉の国に通じる道は洞窟の中にあると考えた方がすっきりします。洞窟の入り口を巨岩で塞がれたら、さすがにもはや通れないでしょうから。

推察するに、古事記作者は「黄泉比良坂(よもつひらさか)とは洞窟の入り口であること、イザナギは洞窟を進んで黄泉の世界に至ったこと」――これをわかり切ったこととして、洞窟だと明示しなかったのかもしれません。

この件でネット事典を検索したら、『日本書紀』の同じ場面に「黄泉比良坂は「熊野の有馬村の花の窟」であると書かれているそうです。「窟」とは洞窟のこと。

また『出雲風土記』にも「北の海岸沿いに洞窟があり、そこに入れば人は必ず死ぬ。これを黄泉の坂・黄泉の穴と名付ける」とあるとも(未確認)。

よって、私が未明真っ暗闇の洞窟に入ったとき、「この穴は魔界・冥界とつながっているのではないか」と感じたことはあながち的外れではなかったと思います。

古代に生きた空海マオもみくろど窟で奥に背を向けたとき、ものすごい恐怖を感じ、「ここは黄泉の国とつながっているのではないか」と感じたのではないか。そして、求聞持法の真言をとなえてその妄想と恐怖を追い払ったと思います。

私もまたそうしようと懸命に真言をとなえた……はず。

ところが、旅の記録を再読してみると、前夜と違って「妄想や恐怖を心から追い払えた」と書いていません。

今振り返ってみると、真言をとなえることで恐怖感が薄くなったことは間違いないと思います。しかし、このとき感じたのは「洞窟の中で真言をとなえ、外に浮かんだ明けの明星を見ることは太龍山のときと何かが違う」という感覚でした。

何かが違う。だが、旅の時点ではその違いを表現できなかった。だから、何も書かなかった(書けなかった)のだと思います。

空海マオもまた双子洞窟での百万遍修行に、南の舎心岳の求聞持法とは違う何かを感じたのではないか。それが何か考える必要があると思いました。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

後記:文中『古事記』の中でイザナミが「お前の国の人間を毎日千人殺してやる」と言い、対してイザナギが「それなら私は毎日千五百人生もう」と応じる話があります。国の成長を表しているでしょう。

日本は長らく死者千人、出生千人が続いていました(奈良時代から室町時代までほぼ5〜600万人)。江戸末期で3千400万人。明治末5千万人となって1.5倍を達成しています。

昭和、特に戦後ぐんぐん増えてとうとう1億2千万人まで来ました。しかし、今後イザナギは七百人くらいしか産めず、数十年後日本は人口6千万人くらいになる……と騒がれています。

こでちょいと違った観点を紹介(^_^)。

この狭い国にちょうどいい人口って今の半分くらいかもしれません。

世界で「日本と同じくらいの面積で6千万人ほどが住んでいる国はどこだろう」と探してみたら南欧スペインがありました。面積は日本の1.3倍。人口5千万人弱。

あの国は陽気な人が多く、昼休みを2〜3時間取ることで有名。

なんとうらやましきスローライフ。

対して我が日本は海のそばに住めば津波が襲う。河川沿岸に住めば豪雨洪水が家を押し流す。じゃあと高台の山の麓に住めば、土砂崩れや山火事が家を破壊し燃やしてしまう。

もう平野部の都市に住むしかない?

だが、都市はぎつぎつの人口過多にうんざりし、犯罪者に襲撃され、困った隣人に悩まされる。ウサギ小屋も高くて手に入らない。かと言って田舎はいずれぽつんと一軒家。

ああ我ら日本人、どこへ行く……てか(^_^;)?

===================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 25 へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録