『空海マオの青春』論文編

後半第 23

プレ「後半」(四)の3

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第293 ―論文編 後半23号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則週1回 配信 2025年03月26日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第23号「『空海論』前半のまとめ(四)の3」

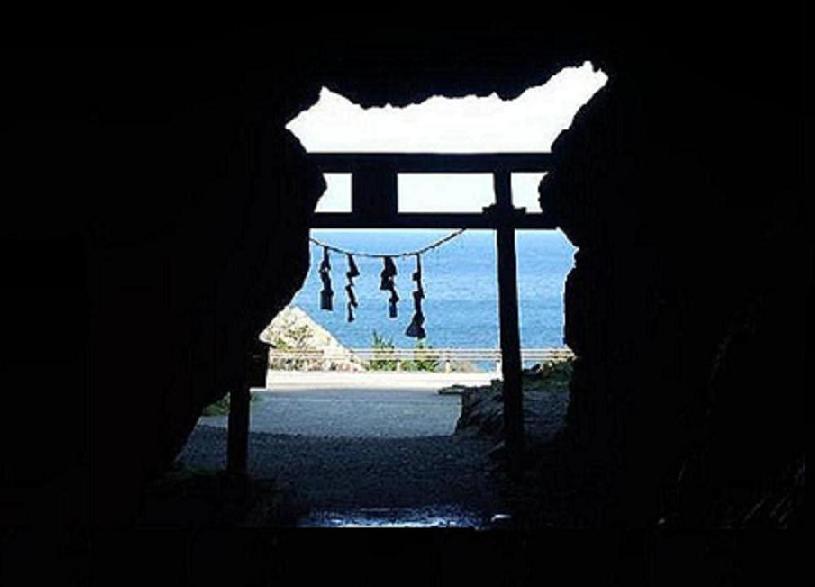

太龍山南の舎心岳と室戸双子洞窟の画像を見て――とりわけ磐座(いわくら)の存在に気づけば、空海マオが百万遍修行をそこで実践したことが「間違いのない事実」としてわかってもらえたのでは、と思います。

というのは二カ所ともいまだ「伝」として、すなわち「と伝わっている」場所として認知されているようだから。「そこで確定」と言いたいものです(^_^)。

室戸の双子洞窟は道のすぐそばにあるので、お遍路さん、観光客とも訪れる人は多いようです。しかし、太龍山南の舎心岳の方は私が(昼間)いた一時間ほどの間、誰も来なかった。「大したところじゃないだろ」と軽んじられている気がしてなりません。

太龍山は南の舎心岳、北の舎心岳という二つの磐座を持つ聖なる山であること。ロープウェーで登れば、このパワースポットを(女人禁制でもなく)簡単に見学できる。特にお遍路さんにはぜひ足を延ばしてほしいと思います。

次に問題になるのは「では空海は百万遍修行によって何を感得したか」です。

が、これがチョー難解。空海が書き残した感想は以下二行。

・阿波の国太滝岳によじのぼり、土佐の国室戸岬にて勤念した。

・「谷不借響、明星来影」……谷響きを惜しまず、明星来影す。

そとれもう一つ。これも「伝」ながら「室戸岬で明星が口に飛び込む神秘を得た」と言われます。

しかし、こちらも意味不明。「個人の感想、幻想でしょ」と言われればそれまで(^.^)。

これについて検討する前に、私が太龍山と双子洞窟で深夜実践した、せいぜい数千回の百万遍修行追体験について語っておきます。

私が感得したのはとにかく底なしの恐怖でした。

画像特集でその一端に触れましたが、今節と次節においてもう少し詳しく振り返ります。

なお、今節3と次節4は私の百万遍修行追体験の記述が中心になったため、以下のように見出しを変更します。合わせて太龍山と双子洞窟の百万遍修行によって空海が「自力と他力」を学んだ(と推理した)論考を「5」として追加します。

『空海論』前半のまとめ(四) その3

1 仏教広布の悩み 2月26日

1補「一読法の復習と仏説補足」 3月05日

2 百万遍修行と年月確定 3月12日

2補「百万遍修行画像特集」 3月19日

3 太龍山百万遍修行追体験――恐怖と呪文称名 3月26日――本節

4 室戸岬双子洞窟追体験――魔物との戦い

5 太龍山と双子洞窟で学んだ自力と他力

6 二度の百万遍修行を経て体得した《全肯定》の萌芽について

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・求聞持(ぐもんじ)法百万遍修行・太龍山(たいりゅうざん)・大滝嶽(たいりゅうだけ、太龍山の別名)・勤念(ごんねん)・求聞持(ぐもんじ)堂・磐座(いわくら)・陀羅尼(だらに、呪文)・自然との溶融(ようゆう)感・鎮(しず)める

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第23号 プレ「後半」(四) その3

「太龍山百万遍修行追体験――恐怖と呪文称名」

私が太龍山南の舎心岳に登ったのはまず7月13日の昼間。

百万遍修行は深夜から未明にかけて行われるので、追体験しようと思えば、深夜行かねばなりません。さすがに一度登っておく必要があると思っての行動です。

宿から車で20分ほど。太龍山東の麓にある駐車場に着きます。

最後の10分ほどはぎりぎり一車線のチョー狭い道でした。対向車が来たらいやだなあと思いつつ走り、一度だけ来たときは離合できる広さがあったので「ラッキー」と思ったものです。

駐車場から歩いて20分ほどで山門(手前に咲き誇ったアジサイの花々と数体の石仏)に到着。

道は舗装されていたし、傾斜もそれほどきつくなかったので楽な山登りでした。片側にはたくさんの小石仏や石組み、賽銭箱があり、お賽銭が置かれていました。

境内の本堂や大師堂、求聞持堂を参拝、散策してロープウェー乗り場を横目に「空海修行の地」である南の舎心岳まで歩きます。

十数体の(奉納された?)石仏群を右に見つつ歩くこと15分ほどで磐座の頂点である南の舎心岳に着きました。

最後は左が深い崖だったので一番の難所でしたが、傾斜は軽いし道幅2メートルはあったので危険はなく、「これなら深夜歩いて来られる」と確信できました。

ところが、簡単そうに思えた深夜の山行が困難というか、とてつもない恐怖を感じました。

これ以上行きたくない。やめて宿に帰りたいほどの恐怖にとらわれたのです。

昼間歩いたときは全く感じない恐怖でした。

では、私はどうやってこの怖さを克服したか。

試したのは般若心経真言や求聞持法の陀羅尼をとなえることでした。

以下、箇条書きに昼間との違いを書きつつその経過をたどります。

・深夜太龍山麓の駐車場までの道は街灯もなく当然のように真っ暗。車のライトだけが頼り。左は数メートルの崖だし「こんなところで脱輪したら、叫んでも人は来ないし、しばらく誰も見つけてくれないだろう」と早速不安が湧きます。

・それでも駐車場に着き、ペンライトを灯して寺への山道を登る。歩き始めてすぐ、背筋にぶるぶるっと震えが走ります。向こうの方に白っぽい何かが立っている。総毛立つ感じで頭髪が後ろに引っ張られる。むき出しになった腕に鳥肌が立ちます。

・ライトを下に向け、遠くを見ないようにして歩く。それでもうすぼんやり見える樹木が不気味。やがて道のかたわらにナイロン製の賽銭箱が置かれた石積みが現れる。なぜかまた鳥肌が立ち、背筋がぞくっとして震えに襲われる。

ここらであまりに怖いので帰りたくなりました。だが、やめるわけにはいかない。

そこで般若心経の真言「ギャーテー、ギャーテー、ハーラーギャーテー、ハラソーギャーテー、ボージーソワカー」をとなえてみました。口の中でとなえ、声に出してとなえます。

そのうちなんとなく心が落ち着きました。そこでとなえるのをやめてまた歩き出す。

・ところが、ちょっと進むと、路傍の小石仏が現れ、おぞましさがわく。背後の木の枝が落ちる音にどきっとする。ヒグラシが突然カナカナと鳴き始める。そのたびに背筋が震えてぞくぞくする。

いるはずもないのに、もしもイノシシとかキツネが出てきたらどうしようかと思う。

これはもうとなえるしかない。また「ギャーテー、ギャーテー」と激しくとなえる。

そのうち面白いことに気づきました。ギャーテー、ギャーテーの真言をとなえることに集中していると、恐怖心が薄らぐのです。

ところが、真言を口ずさんでいても、心が別のことを考えているとダメ。背筋にまた震えが走る。「幽霊の正体見たり枯れ尾花」なることわざがある。つまり、恐怖や妄想は自分の心がこしらえているということ。正にその通りだと思った。他のことで心の中を満たすと、妙なこと怖いことを思い浮かべなくなるのです。

だとしたら、となえる言葉はなんでもいいのだろう。私はためしに、なむあみだぶつととなえ、弁証法的唯物論ととなえた。さらに、アーメンキリスト、精霊の御名から、アッラーの神に聖戦――ととなえた(^_^;)。

そして、それを真剣にとなえている限り、恐怖は薄れた。辺りで物音がしても、先に妙なものが見えても怖さを感じない。全く普通に歩くことができた。不信心ながら「なるほど」と思ったものです。

・やがて寺の直前、アジサイが群生するところまでやって来ます。そこには石仏数体が並んでいる。

石仏は人間の味方であり、安心できる仏像であるはず。なのに、私の恐怖はまた芽生えた。

これがふと動き出したら、きっと絶叫して逃げ帰るだろう――そう思うと恐怖にとらわれて動けない。私はここでもギャーテーギャーテーをとなえました。

もちろん石仏は動かなかった(^.^)。

それから太龍寺の境内を通って南の舎心岳を目指します。

・右側には数メートル間隔で例の石仏像が並んでいる。やはり動き出したらどうしよう、と妙な妄想が浮かんで立ち止まる。また鳥肌が立ち、髪の毛が後ろへ引っ張られる。これまたすぐに「ギャーテー、ギャーテー」をとなえた。

この後ふと上空を見上げて架線にロープウェー本体がぶら下がっていることに気づきます。そして、その上に下弦の月が浮かび、明星がきらめいている。明星は次第に白っぽさを増し、明るく大きく輝き始めていました(^o^)。

・十五分後私はようやく大師座像のある断崖絶壁に着きます。辺りは真っ暗。それでも祠や立て看板がぼんやり見える。誰かが近くにひそんでいるような気がして仕方ない。

カナカナ、カナカナとヒグラシが鳴き出し、その声が不気味に聞こえる。もしも人がやって来たら、私は自殺者だと思われるかもしれない、などと思う……。

また芽生えた恐怖心を克服するため、ここでは求聞持法の真言をとなえてみることに。幸い真言は解説の石碑に書かれています。

ライトでそれを照らしながら、「ノウボウ、アキャシャー、ギャラマヤ、オンアリキャー、マリボリソワカー」をとなえた。

スピードもどんどん上げてみた。空海がとなえた雰囲気を感じ取ろうと思ったからです。五分ほど一心不乱と言った感じでとなえると、心が落ち着きました。

ここから東の空を見上げると、下弦の月は断崖の先端にある空海座像の右斜め上にある。そして、その右下に明星が浮かんでいる。今は月も明星も白く強く輝いている。明星はいっそう明るく大きく輝いているように見えた。まるでダイヤモンドのように、光の束が四方八方に伸びている。

私は光の束の先端を半径として円を描いてみた。するとちょうどお月様の円の大きさだった。これで金星最大光輝の前日である。私は驚くと同時に大感激であった(^O^)。

以上が深夜の太龍山百万遍修行追体験の全てです。

私が体得したのはとにかく恐怖であり、恐怖感を薄めてくれる般若心経や求聞持法の陀羅尼(真言)でした。

おそらく読者各位は私の「恐怖」を大げさであり、「石仏が動き出したらと思うなど情けないし、そもそもあるはずがないじゃないか」とつぶやくでしょう。

もしも私が本文を読む一読者なら、その後太龍山を訪ね、寺への道、南の舎心岳への小道を歩いたとしても、このような恐怖や妄想を感じることはないと思います。

が、それは昼間の話。時は深夜。辺りは真っ暗。明かりは小さなペンライトだけ。

もしも可能なら「深夜に一人で歩いてみてください」と言いたい。

きっと同じ怖さを感じ、「もしも石仏が動き出したら」との妄想にとらわれると思います。

そして、この怖さを克服してくれたのが真言であり、陀羅尼。つまりは呪文の言葉でした。

基本唯物論者ですから、「これが仏教の御利益だ。効能だ」と言うつもりはありません。本文途中にも不信心な表現があります。

結論を言えば、となえる言葉はなんでもいい。それが心の中を満たすことです。

以下素人ながらこの体験と言うか現象を脳科学的に分析してみました。

実は深夜の登頂前、もしかしたら『暗夜行路』大山登山の「自然との溶融感」を得られるかもしれないと思いました。

志賀直哉『暗夜行路』のラストは大山登山の《自然との溶融》が有名。他にも自然との交流・一体感を描いた小説があるかもしれません。

私も出かける前は深夜の山中で明けの明星を眺めたら、「なんらかの溶融を感じられるかも」と期待しました。

ところが、とんでもない(^_^;)。溶融感とか自然、山々、夜空、三日月、明けの明星……それらと溶け合った気がする――なんぞ露ほども感じない。私に湧いたのは子供が肝試しを怖がるのと同じ、ただひたすらの恐怖でした。

そして、この恐怖を鎮めてくれたのは「ギャーテー、ギャーテー、ハーラーギャーテー、ハラソーギャーテー、ボージーソワカー」の呪文です。「ノウボウ、アキャシャー、ギャラマヤ、オンアリキャー、マリボリソワカー」の求聞持法真言も効き目がありました。

呪文をとなえると、恐怖が薄らぎ、また歩き出すことができたのです。

先ほど書いたように唯物論者を自認しているくらいだから、「それこそ仏教のすぐれた効能であり、呪文・称名には力があるんだ」などと言うつもりはありません(^_^;)。

私の脳科学的分析は以下の通りです。

昼間の発想、感性において怖いものは何もない。かんかん照りの山道を歩いているとき、「石仏が動いたらどうしよう」など考えもしない。境内にはお遍路さんや参拝者がたくさんいました。

ところが、深夜たった一人で行動すると、不安が次から次に湧いてきます。「車が脱輪したら誰も助けに来てくれないだろう、切り立った崖から落ちたらそのまま死んでしまうかもしれない」などと感じる。一人だから感じる不安であり、怖さでした。

そして、ずらりと並んだ石仏の前に立つと、「もしもこれが動き出したらどうしよう」と思う――考えてしまうのです。「そんなバカなことがあるはずはない、動くわけがない」と脳内の知性・理性は否定します。

99パーセントない。いや。99.9パーセントあり得ない。だが、いくら否定しても否定できません。残りの0.1パーセントを否定できない。もしかしたらあるかもしれないと思う。まがまがしい空想・妄想が頭を離れないのです。

科学的理性はこの妄想を「バカげている」と否定する。幽霊なんぞ存在しない、枯れた立木やススキが人の姿に見えているだけ。石仏が動くわけないだろと。

だが、それは昼間の理屈だった――と体験後の今なら言えます。

時は深夜の丑三つ時(^.^)。のろいのわら人形を打ちつける時間帯……。

向こうの大木の枝は巨人の手のように見える。風に揺れてざわざわ音を立てると、巨人のだみ声に聞こえ、襲われるように感じる。

あるいは、人を守ってくれるはずの石仏がひょいと動いたら、自分は「ぎゃあ!」と叫んで逃げ帰る……どころか、人生初の腰を抜かして座り込み、「誰か助けて!」とか「ごめんなさい。これからは真面目に生きます。悪いことはしません」と手を合わせて拝むに違いない(^_^;)。その空想を振り払うことができない。

昼間なら「幽霊なんていないよ」と簡単に言える。しかし、深夜の山中では否定できません。「幽霊はいるかもしれない」と思う――そう感じるのです。

闇の中でとらわれた妄想は理屈ではなく感情です。夜の闇の中で「そんなことがあるはずがない」という理屈は何の力も持っていない。私は背筋を震わせ、凍り付いてそれ以上歩けなくなり、もう逃げて帰りたいと思いました。

ところが、呪文をとなえると、その妄想が消えました。消えると言うより、心が呪文で一杯になり、妄想について考えなくなるといった方が正確でしょう。

心に浮かんだ不安や恐怖、妄想が呪文をとなえることによって追い払われるのです。

結果、再び歩き始めることができました。

そのとき私は『般若心経』の一文を理解しました。

『般若心経』は「この教えを声に出してとなえなさい」と言います。

となえることでどのような効能があるか。『般若心経』は言います。

心無圭礙、無圭礙故、無有恐怖

(しんむーけーげー、むーけーげーこー、むーうーくーふー)

口語訳すると「心にこだわりがなくなる。こだわりがなくなるゆえに、不安や恐怖が消え去る」との意味です。

そして、最後の呪文が以下。

羯諦羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提 薩婆訶

(ギャーテー、ギャーテー、ハーラーギャーテー、ハラソーギャーテー、ボージーソワカー)

太龍山での恐怖体験は一人だから感じたのだと思います。二人だったら、あるいは集団だったら、それほど恐怖は感じなかったでしょう。お互い言葉を交わしたり、励まし合うことができるからです。

以前「空海は集団百万遍修行を嫌ったのではないか」と書きました。この推理は私が深夜一人で太龍山に登ってみて生まれました。昼間現地を訪ねただけでは思いつかなかったでしょう。お日様の下の舎心岳登山に怖さはありませんでしたから。

空海の場合は本能的にと言うか直感として「集団百万遍修行ではある境地に達することができない。仏教的感得は得られないだろう。一人でやろう」と思ったのではないか。

そして、深夜一人で南の舎心岳に登れば、きっとあの恐怖感を味わっただろうと思います。さらに、呪文をとなえ続ければ、恐怖が薄れ、なくなることも体感したはず。

私はそれを脳科学的に分析しました。結論はとなえる呪文はなんでもいい。

しかし、若き空海マオ――脳科学的分析なぞしなかったであろう空海――は、

「これが仏教の力か! 呪文の効能かっ!」と思って大感激したのではないかと思います(^_^)。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

===================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 24 へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録