『空海マオの青春』論文編

後半第 21

プレ「後半」(四)の2

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第292 ―論文編 後半21号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則週1回 配信 2025年03月12日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第21号「『空海論』前半のまとめ(四)の2」

前節と前半第37節を読み終えて仏教に対する理解がちょっとでも深まったなら幸いです。ただ(くどいようで恐縮ながら)、読みつつ新たなつぶやきや疑問が浮かんだかもしれません。

たとえば、「救われるって一体どういうこと?」とか「今苦しいと言っても、感じる人と感じない人がいるような…」とか、「そもそも信じるってよくわからない」など。

特に最後は私が20歳前後のころ抱いた疑問です。周囲には宗教や思想(主義)を信じて活発に活動している人がいる。彼らはだいたい活き活きしていた。熱弁をふるった。

対して私――信じるものなき私(^_^;)は「彼らはどうして信じられるのだろう」と不思議で仕方なかった。

この課題については追々語っていくことにして今は「閑話休題」、空海マオの求聞持法百万遍修行に戻ります。

二度の百万遍修行についても第39節から48節まで10節に渡って論じました。

おヒマならそちらをひとつずつたどってもらえれば(画像付き!)、これから3節は不要なのですが…… まー私自身確認する意味もあるので、なんとか短めにまとめます。

特に「なぜ太龍山であり、室戸岬だったのか」空海の作品(触れているのは『三教指帰』のみ)や既研究を読んでもちっともわからない。

博覧強記の大家であり、『空海の風景』の著者司馬遼太郎氏をもってしても解明できない。

私は「現地に行って」やっとわかりました。大学の先生方のおかげです。

この詳細は第40節にあります。高校生や文系大学生にはぜひ読んでほしいところ。

簡単に説明しておくと、卒論(『暗夜行路』成立過程論)提出後行われる口頭試問が元になっています。

ある教授から「君は大山に登ったか」と問われ、「いえ登っていません」と(私の論文は紀行文ではありませんとの気持ちで)答えた。『暗夜行路』のラストは大山における自然との溶融として有名。

当時は「そんなの大したことないだろ」と思ったけれど、「なぜ太龍山か、なぜ室戸岬か」の疑問を解くにあたってこれを思い出し、現地に行きました。そして、その後書き上げた上記論考は「紀行文になった(^_^;)」ことを示しています。

[ここで一読法の復習。どーでも良さそうなこの話題、本論の伏線になっています。ある個所で「だから、前置きで卒論の件が書かれたのか」とつぶやける……かどうか?]

『空海論』前半のまとめ(四) その2

1 仏教広布の悩み 2月26日

1補「一読法の復習と仏説補足」 3月05日

2 百万遍修行と年月確定 3月12日――本節

3 新しい仏教を求めて一度目の求聞持法百万遍修行

4 室戸岬にて二度目の百万遍修行、改題『三教指帰』公開

5 二度の百万遍修行を経て体得した《全肯定》の萌芽について

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・求聞持(ぐもんじ)法百万遍修行・『聾瞽指帰』(ろうこしいき)・『三教指帰』(さんごうしいき)・陀羅尼(だらに、呪文)・太龍山(たいりゅうざん)・金峰山(きんぷせん)・石鎚山(いしづちやま)・沙門(しゃもん)・遇(あ)っている・土霊(どれい)・大滝嶽(たいりゅうだけ、太龍山の別名)・磐座(いわくら)・舎心(しゃしん)岳・結願(けちがん)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第21号 プレ「後半」(四) その2

「空海百万遍修行と年月確定」

空海マオが実践した求聞持法百万遍修行。それはマオにとって新しい仏教を求め、行き詰まった自身を打開する試みでもありました。

以前も書いたように、求聞持法百万遍修行とは深夜から未明の戸外、晴れ渡った夜空に浮かぶダイヤモンドのような明けの明星を見ながら、ただ一つの陀羅尼(呪文)を一日一万回となえる修行。呪文は以下の通り。

ノウボウ、アキャシャーギャラバヤ、オンアリキャーマリボリソワカー…

ノウボウ、アキャシャーギャラバヤ、オンアリキャーマリボリソワカー…

ノウボウ、アキャシャーギャラギヤ、オンアリキャーマリボリソワカー…

最も難行の比叡山千日回峰行や山岳修行と比べれば簡単そうです。が、いざやるとなると、単純すぎてしんどいと思います。

3秒で1回なら1分20回、1時間1200回。早口でやってもトータル8〜9時間。1日一万回の称名だからとにかく100日かかることは明らか。

座禅を組み、回数は数珠で勘定するそうです。ただ、監督官がいるわけではあるまいし、ずるをするかしないかは本人次第。卑近な例で恐縮ながら、審判は自分というゴルフと一緒。

私なんぞ崖下のOB付近に飛んだボールがラインをちょっと越えて見つかると、「セーフだった」と言ってすぐ打ったし、何打も叩くと1つくらい減らしてカウントしたものです(^.^)。

さすがに冬はやらないと仮定すると、実践は春、夏、秋であろう。しかも明けの明星が出ているときに限られる。となると春から秋であっても宵の明星の時期はできない。

さらに、この日本で(熱帯地方でもあるまいし)100日間全て曇りも降雨もない、なんてことは今も昔もあり得ない。

ということは明けの明星が出ていなくてもやるであろうし、雨風が激しいときはやめたり、建物の中で行われたかもしれない……そのようなことが想像されます。

現に空海マオ一度目の百万遍修行が行われた太龍山太龍寺には「求聞持堂」というお堂があります。おそらくときにはその中で実践されたのでしょう。

ここで百万遍修行における問題点をまとめておくと以下の三点です。

1 求聞持法百万遍修行とはマオにとってどのようなものであったのか。なぜ四国太龍山か、なぜ室戸岬だったのか。そもそもこの修行を実践したのは何歳の時か。

2 なぜ求聞持法を二度行ったのか。この修行を通じて何を得たのか。

3 その結果『聾瞽指帰』を改稿して『三教指帰』として完成させた。だが、二著の内容は序と最後の漢詩を除いてほとんど差がない。そこにはどのような心境の変化(もしくは無変化?)があったのか。

まず百万遍修行の年代を確定させます。ヒントはもちろん明星。

既研究時代は「鳴くよウグイス平安遷都」のころ明けの明星、宵の明星が一年のいつころだったか調べようがなかったと思います。

しかし、今やそれをコンピューター計算してネットに公開してくれた人がいます。

その結果に基づいて百万遍修行が可能かどうか年表として列挙したものが以下(「可」とは百万遍修行の可否)。

[空海マオと明けの明星]

| 年 齢 | 明けの明星の 期 間 | 可 | 宵の明星の期間 | 他 |

|---|---|---|---|---|

|

19歳 | 01月01日〜04月03日 | × | 4月から12月末 | |

|

20歳 | 03月14日〜11月30日 | ○ | 1月から2月末と12月 | (平安遷都794年) |

|

21歳 | 10月21日〜12月31日 | × | 1月から9月末 | |

|

22歳 | 01月01日〜07月07日 | △ | 8月28日から12月末 | |

|

23歳 | 05月31日〜12月31日 | ○ | 1月から5月18日 | (金星の日面通過) |

マオは17歳のとき大学寮入学。1年後か2年後退学→仏教入門と勉学→儒教・仏教対比の「聾瞽指帰」草稿執筆→金峰山・石鎚山登拝修行→道教を取り入れ『聾瞽指帰』完成→太龍山百万遍修行→室戸岬百万遍修行……と流れます。

よって、マオが百万遍修行を行うにふさわしい年代はどんなに早くても19歳以降となります。

最初に百万遍修行が可能なのは20歳の時です。しかし、仏教入門後の濃密な流れを考えると、とても20歳の年に太龍山百万遍修行が行われたとは考えられません。

ただ、794年は春から秋にかけて8ヶ月も明けの明星であり、百万遍修行者にとって最適の年です。当時「百万遍修行はブームだった」との指摘もあります。

私はマオの金峰山・石鎚山登拝修行はこの年であり、そのとき山中で百万遍修行に励む「一沙門」に遭遇したのではないかと推理しました。

もしかしたら、翌21歳時すぐにでも百万遍修行を開始したかったかもしれません。

だが、この年は1月から9月末まで宵の明星だから、百万遍修行には適さない。

そこでこの年『聾瞽指帰』を完成させたと見ることもできます。

かくして太龍山百万遍修行は22歳の春3月頃から6月末まで。

室戸岬百万遍修行は翌23歳の6月から11月ころであろうと結論を出しました。

その後寺に戻って『聾瞽指帰』を改稿、12月1日『三教指帰』として完成させたという流れです。

「改稿をたったひと月でやったのか」との疑問が湧くと思います。が、この改稿は「序」と結論にあたる「漢詩」だけ。本論部分は漢字の微修正に留めているので充分可能です(そこが新たな不可思議になるわけですが)。

ともあれ、この推理が正しいとすると、22歳の太龍山百万遍修行はかなり窮屈であることがわかります。春まだ浅い(寒い)3月1日から始めたとしても、結願(けちがん)は6月末。四ヶ月120日しかありません。翌年なら6月1日から11月末として6ヶ月、たっぷり180日ある。

これもまた百万遍修行を二度やった理由になり得ます。一度目は「感ずるものはあったけれど不充分だった。もう一度やってみたい」と思った可能性です。

では、百万遍修行は「なぜ四国太龍山だったのか、なぜ室戸岬だったのか」――私はこの謎を解いたと自負しています。

その前に司馬遼太郎氏『空海の風景』について少々語ります。

名著だと思います。しかし以前も触れたように、空海前期に関してはかなり研究・考察不足が感じられます。現地を訪ねているのに、あと一歩がない。

他の諸論文を読んでも、なぜ百万遍修行の場として太龍山と室戸岬が選ばれたのか、その理由がさっぱりわかりません。私は「これはもう行くしかない」と思い、東京からはるばる四国まで文字どおり飛んでいき、レンタカーを借りて徳島・高知を周遊しました。

訪ねたのは2004年7月。日本で122年ぶりに明星の日面通過が生起した年です(この年は空海入唐1200年にも当たります)。

車内はエアコンで涼しかったけれど、外はかんかん照り。なのに、道をてくてく歩くお遍路さんをしばしば見かけ、「自分にゃとてもできないなあ」と感嘆しました。札所のいくつかを訪ねたし、ちょっとした遍路気分でもありました。

結果、太龍山南の舎心岳と室戸岬双子洞窟を訪ねて、行かなければ決してわからないことがわかりました。現地に行ってみる――を実践してやはり先達の言葉は謙虚に耳を傾ける必要があるなあと実感する体験でした(^_^)。

まず太龍山について。

空海マオが百万遍修行を実践した太龍山は海抜602メートル、とても低い。麓から眺めると、似たような小山が周辺にいくつもある。マオは百万遍修行をなぜこの小山で行ったのか、大いなる疑問であり謎でした。

司馬氏は『空海の風景』の中で、太龍山が選ばれたわけを次のように推理しています。

四国を選んだのは厳しく寒い北国より暖かいからであり、「山の名になじみがあるだけでなく、自分の精神の体温に遇っている」からであろう。空海は四国上陸後「奇(く)しき山はないか」と「土地の者に、土霊の棲みついている山をあちこち聞きまわ」り、「奇しきは大滝嶽こそ」と「教えてくれた者があったのであろう」と。

残念ながら司馬氏は「奇しく」の内容を説明してくれず、結局「なぜあの山なのか」の疑問に答えていません。

私も現地に行って太龍山近くの民宿に泊まったとき、宿の主人に「太龍山はどの山ですか」と尋ねました。主人は南の小山を指さして「あの山です」と教えてくれました。

そのとき周囲には高さも規模も同程度の山がいくつも見えたので、「はて?」と思いました。

遠くから見上げただけでは空海が百万遍修行の場として「どうして太龍山を選んだのか」、見当もつきませんでした。

司馬氏は二度目の百万遍修行の場である土佐室戸岬、双子洞窟についても「なぜそこが選ばれたのか」の答えを提示していません。

こちらも誰かから室戸岬の名を聞いた。その後道なき道、やぶだらけのけもの道を切り開いて室戸岬にたどり着いた。すると、たまたま百万遍修行に最適な(東に開けた)双子洞窟が見つかった――その程度の推理にとどまっています。

私は太龍山、そして室戸岬双子洞窟の現地を訪ねてわかりました。

「なるほど、ここは間違いなく百万遍修行が行われたところであり、他の小山と区別できる大きな特徴があったのだ」と。

なぜ数ある小山の中で太龍山が選ばれたのか。なぜ室戸岬双子洞窟だったのか。

答えは「そこが聖地だから」です。もっと言うなら、修行者達に聖地として知られており、百万遍修行を実践するに最適の場所として知られていたのだと思います。

百万遍修行は明けの明星を見ながら呪文をとなえるので、東と南に開けている必要がある――それは最低限の必要条件です。しかし、それだけでは数ある小山の中でなぜ太龍山なのか、なぜ室戸岬双子洞窟だったか、その説明がつきません。

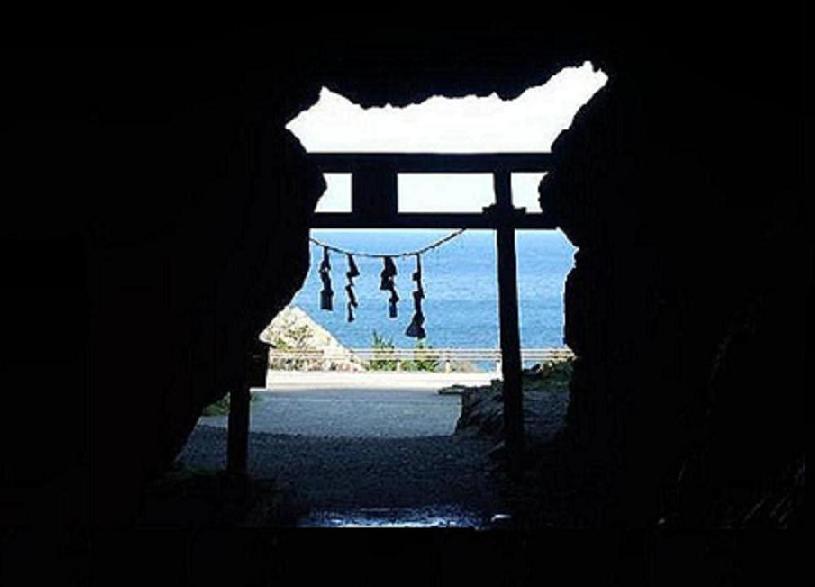

最大の理由は修行の場が聖地である必要があった。逆に言うと、空海は修行の場として《聖地》を探し求めた。その際重要なキーワードは以前も取り上げた《磐座(いわくら)》です。

空海が山岳修行を実践した場として明確なのは四ヶ所。まず金峰山(大峰山)であり石鎚山。これは山行登拝。そして、百万遍修行を実践した太龍山南の舎心岳と室戸岬双子洞窟。この全てに巨岩――磐座(いわくら)があります。

太龍山で空海が百万遍修行を実践したのは「南の舎心岳」と呼ばれる磐座でした。

そこから歩いて十数分の所には「北の舎心岳」と呼ばれる磐座もあります。

太龍山は小さな山ながら磐座を二つ持つ聖地だったのです。

ちなみに、金峰山のパワースポットは巨大な一枚岩がある「東の覗き」と「西の覗き」であり、今も女人禁制の聖地と見なされています。

東と西(の覗き)、南と北(の舎心岳)、室戸岬磐座下に穴を開けた双子洞窟。二つあることも特筆すべき聖地として知られていたことをうかがわせます。

修行の場が聖地であるとの理解に立てば、空海がやみくもに山々を登り、百万遍修行を実践できる場所を自分一人で探し、結果太龍山と室戸岬双子洞窟をたまたま見出した――とは到底思えません。

そもそも石鎚山や金峰山は初心者が一人で登れる山ではありません。先達や仲間と一緒だったろうし、太龍山と室戸岬双子洞窟も先達が指導したか、「百万遍修行を修するならこれこれの所がいい」と聞いたのでしょう。

特に百万遍修行は最低でも四ヶ月間、戸外で深夜から早朝にかけて行われます。支援者が必要だったのではないか。であれば、適度に人里近いところである必要があります。

これらを総合的に勘案すると、当時百万遍修行を実践する場としていくつか候補地が知られていたのであり、空海はそれを受けて太龍山と室戸岬に出かけたのだと思います。

それにしても、博覧強記の司馬遼太郎氏が、なぜ太龍山と双子洞窟から磐座を想起しなかったのか不思議でなりません。無知浅薄な私でさえ、現地を訪ねて磐座に気づいたというのに(^_^;)。

おそらく司馬氏は太龍山南の舎心岳に登らなかったのではないかと思います。

『空海の風景』は1973年から75年にかけて雑誌『中央公論』に連載されました。太龍山のロープウェイが完成したのは1992年。それまでは麓から山道を登らねばなりませんでした。

1923年生まれの司馬氏は1970年なら50歳前。まだまだ登れないほどの年ではなかったと思うのですが。

一方、室戸岬の双子洞窟は近くまで行っているので(昼間のようです)、洞窟の上部が巨大な岩山になっていることは気づいたはず。しかし、それ一つでは磐座を想起しなかったのでしょう。やっぱり「二つ」見る必要があるのです(^.^)。

もしも司馬氏が南の舎心岳まで登って(北の舎心岳にも気づいて)いれば、おそらく磐座に思い至っただろうと思います。

河童の川流れと言うか、弘法も筆の誤りと言うか、上手の手から水が漏れた例になったと言わざるを得ません。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

後記:もちろん前置きの一読法課題。途中で「ここかっ!」とつぶやきましたよね(^_^)。

わからなかった方は文面を冒頭からスクロールしてさーっと眺めてください。

一読法のパソコン的二度読み(これはオッケー)です。

なお、太龍山南の舎心岳、室戸双子洞窟の画像は第42節〜43節以下にあります。本節ではいとも簡単に磐座に気づいたように読めますが、実際はかなりミスがあったし、それゆえの暗示もありました。

===================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 22(百万遍修行画像特集) へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録