『空海百万遍修行』

後半第22

「太龍山・室戸双子洞窟」画像

このページは『空海マオの青春』論文編の参考として二度の百万遍修行の地である太龍山南の舎心岳、室戸岬双子洞窟の画像を紹介します。

『 空海マオの青春 』論文編

百万遍修行画像特集

「そうだ。四国行こう(^_^;)」と思い立ったのが2004年6月ころ。

2000年に二十数年勤めた高校教員を早期退職後、小説や評論・エッセーを書きつつ空海に興味を持ち始めました。やがて前半生は多くの謎があり、特に百万遍修行については時期やなぜ四国だったのか、実態が全く解明されていないと知ります。

そして2004年。この年は空海入唐1200年。122年ぶりに金星の日面通過が起こり、7月は「明けの明星が最も光り輝く」年でした。

まるで何かの啓示のように感じ、「これはもう行ってみるしかない」と思って百万遍修行の謎を究明すべく出かけました。

7月13日から16日まで3泊4日、四国遍路旅のおもむきでした。

なお、御影祐のHPでは「四国明星の旅」と題して旅の様子をもっと詳しく語り、画像も豊富に掲載しています。

おヒマならそちらもご覧ください。

===== 目次 =====

[1] ミスから始まった車遍路旅

[2] 太龍山太龍寺

[3] 深夜の南の舎心岳、ダイヤモンドの明星

[4] 室戸岬双子洞窟

[5] 深夜の双子洞窟、漆黒の恐怖

[6] まとめ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・太龍(たいりゅう)寺・磐座(いわくら)・金峯山(きんぷせん)・東の覗(のぞ)き、西の覗(のぞ)き・仰角(ぎょうかく)・求聞持(ぐもんじ)法・鯖大師(さばだいし)本坊・鹿岡鼻(ししおかはな)・夫婦(めおと)岩・最御崎(ほつみさき)寺・津照(しんしょう)寺・金剛頂(こんごうちょう)寺・神明窟(じんみょうくつ)・御蔵洞窟(みくろどくつ)・鵜の瀬(うのせ)・遠敷川(おにゅうがわ)・松明(たいまつ)・護摩(ごま)・霊験(れいげん)・役行者(えんのぎょうじゃ)小角(おづぬ)・泰澄(たいちょう)・籠山(ろうざん)・蔵王権現(ざおうごんげん)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

******* 空海マオの青春論文編 *******

「百万遍修行」画像特集

[1] ミスから始まった車遍路旅

四国(車)遍路の旅は失敗から始まりました。

7月13日午前、徳島阿波おどり空港に降り立つとすぐにレンタカーで出発。空海一度目の百万遍修行の地と伝わる21番札所太龍寺(太龍山)を目指しました。

大まかな地理は頭に叩き込んでおいたけれど、細部はナビを頼る予定でした。

私の腹積もりは海岸線の国道55号を南下して最後に内陸に入ること。ところが、ナビはすぐに内陸へ入る道を指示し、従ったら道がどんどん狭くなって急傾斜のくねくね道を登ります。

どうやら20番札所鶴林寺へ連れて行こうとしていることがわかりました(歩き遍路のルートだったようです)。

ただ、ナビのミスリードというわけではなく、山を登ったあるところで「右鶴林寺、左太龍寺」の分かれ道に来ます。太龍寺は21番札所。

で、「まっいいか(^_^;)」と鶴林寺参拝。太龍寺を目指して山中の道を下りました。

その途中道のそばの林の中にコンクリ製の鳥居を発見。鳥居わきにでっかい石柱があって、そこに「神光本宮山之宮(磐座)」と書かれています。「磐座」にはわざわざ「いわくら」とふりがなが振ってありました。

珍しいな、見に行こうかと思ったけれど、道はなくどのくらい時間がかかるかわからずあきらめました。

この時点では「磐座」の文字を見ても「ふーん」てなもんです。

翌日室戸岬双子洞窟で(三度目となる)磐座を見出したとき、「答えがすでに出ていた!」と叫びました。

失敗は失敗とは限らない。私にとって必要なミスだったようです(^_^)。

[2] 太龍山太龍寺

その後太龍山から少し離れた民宿に到着。部屋に荷を下ろしてすぐ太龍山に向かうことに。

外にいた宿の主人に「太龍山はどの山ですか」と尋ねたら、南の小山を指さして「南の舎心岳はあれです」と教えてくれました。

周囲には似たような小山がたくさんあったので、ますます「なぜあの山なのか」不思議に思いました。

太龍山には西側にロープウェーがあり、東側には歩き遍路用の山道があります。車はその東山麓の駐車場に停め、歩いて太龍寺を目指すと30分ほどで山門に着きました。

☆ 太龍寺本堂

境内にはロープウェーの乗り場もあり、観光客や遍路姿の人もかなり見かけました。参拝を終え、空海百万遍修行の地と伝わる「南の舎心岳」を目指します。指差し案内には680メートルとありました。

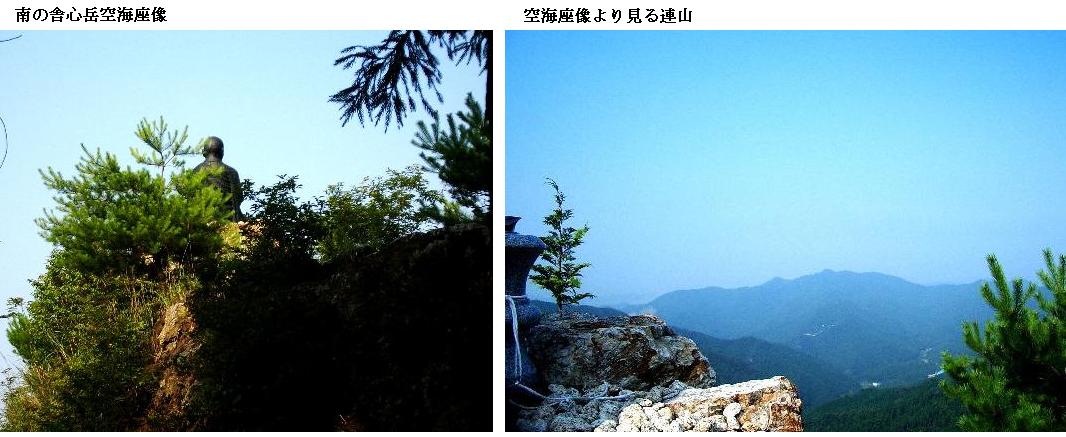

山道はそれほどきつい上りではなく、奉納された数十体の石仏群を右に歩くこと十数分、突然南の舎心岳に出ました。

まだまだ先だろう、上だろうと思っていただけに拍子抜けする近さです。看板があって崖の突端には巨岩上に空海座像。背後にはいくつも小さな祠がありました。

☆ 「南の舎心岳磐座の空海座像と遠景」

そこは磐座の頂点で、東に開けており、空と四国連山が眺められる絶景の場所でした。

上空にはロープウェーの架線、太龍山の頂上はもっと上でした。つまり、南の舎心岳とは太龍山の東南側山腹にあったのです。

上空にはロープウェーの架線、太龍山の頂上はもっと上でした。つまり、南の舎心岳とは太龍山の東南側山腹にあったのです。

最後の道は断崖でしたが、道幅は充分あって「これなら深夜でも歩いて来られる」と確信して帰路に就きました。空海の百万遍修行を追体験するには深夜行かなければなりません。

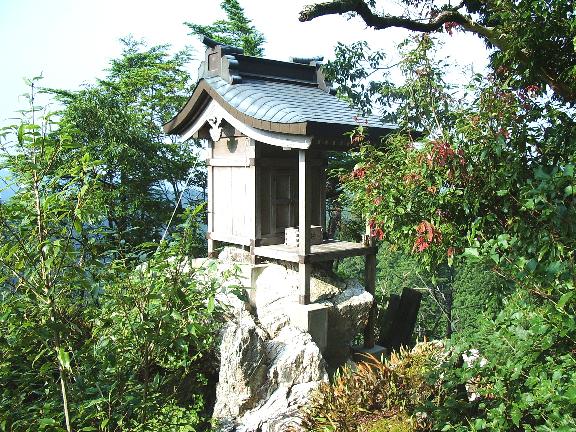

途中「北の舎心岳」という案内看板があり、躊躇したけれど行きました。

歩いて10分後北の舎心岳に到着。磐座(いわくら)の全体像はわからなかったものの、たぶん一枚岩の断崖絶壁なんだろうと見当をつけて下山。宿に戻りました。

☆ 「北の舎心岳の祠」

後日太龍山の「南の舎心岳」と「北の舎心岳」という二つの磐座(いわくら)は修験道の聖地金峯山の「東の覗き・西の覗き」に似た聖地だったことを確認。「足を延ばして良かった」と思ったものです。

もっとも、この時点ではひらめきも何もなく、ただ漫然と眺めていただけ。室戸岬に行って初めて「磐座が答えかっ!」とつぶやいたのです。

[3] 深夜の南の舎心岳、ダイヤモンドの明星

そして、深夜(14日)午前1時過ぎ私は宿を抜け出し(^.^)、昼間と同じように太龍山麓の駐車場に車を停め、暗闇の中ペンライトを照らして寺への山道を上りました。

昼間通った道とは言え、深夜山の中を一人歩くのは生まれて初めて。

これがいかに怖かったか。何度も背筋に悪寒が走り、やめたくなりました。

では、どうやってこの怖さを克服したか。詳細は「四国明星の旅 4」をご覧ください。

それでもなんとか仁王門に到着。午前三時頃。門は開いており、境内はところどころに灯火がありました。昼間の道をたどって本堂下のロープウェー乗り場まで来ると、その辺りはライトがなければ、歩けないほどの暗闇でした。

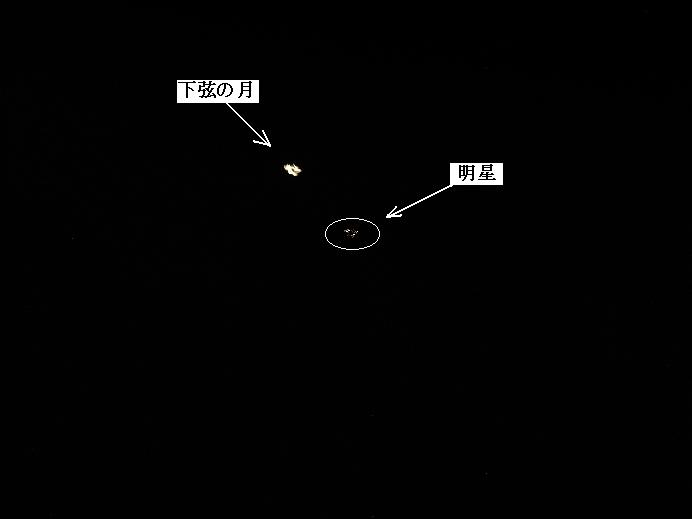

そのときふと左の空を見上げると、仰角十度ほどの中空に赤い下弦の月が見える。そして、月の右斜め下にきらきら輝く星が一つ。妙な表現ながら、その星は静かに浮かんでいました。

「えっ、あれが明星?」と思いました。明星にしては輝きが赤色っぽい。しかし、見渡しているのは東の方角なので、明星に間違いあるまい。やっと明星を発見したと思って嬉しくなり、恐怖心は全くなくなっていました(^o^)。

☆ ロープウェー乗り場から見た月と明星(7月14日午前3時20分)[ブレました(^_^;)]

上空には満天の星。五つの星粒Wのカシオペア座がくっきり見える。私はそこで月と明星を撮影しました(が、カメラを固定しなかったのでみんなブレブレ(T_T)。

そして、空海座像のある南の舎心岳に移動。昼間は何でもなかった石仏群が不気味で、今にも動き出すのでは、との妄想が頭から離れません。もしもほんとに動いたら「ぎゃっ!」と叫んで逃げ帰るだろうと思いました。再度呪文をとなえて恐怖心を追い払い、午前4時前やっと空海座像の場所に到着。

そこから東の空を見上げると、下弦の月は断崖の先端にある空海座像の右斜め上にある。そして、その右下に明星が浮かんでいる。今は月も明星も白く強く輝き、明星はいっそう明るく大きく見えます。まるでダイヤモンドのように、光の束が四方八方に伸びていました。

光の束の先端を半径として円を描いてみると、ちょうどお月様の円の大きさになります。これで金星最大光輝の前日。私は驚くと同時に大感激でした(^O^)。

☆ 「南の舎心岳の月と明星(午前4時25分)」

しばらくここで求聞持法の真言をとなえ、空海の心情を追体験したかったけれど、せいぜい数百回の称名では特に感ずるものなく(^_^;)……東の空を上る日の出を見つつ下山しました。

☆ 「南の舎心岳の日の出」

[4] 室戸岬双子洞窟

翌14日、朝食後民宿を出発。室戸岬へ向かいます。

この日もナビは歩き遍路のルートをたどりました。結果かんかん照りの中何人もの歩き遍路の方々を見かけ、思わず(車内から)「がんばって〜」と応援したものです(^_^;)。

その後は22番札所平等寺→23番薬王寺→海岸沿いの南阿波サンラインを走り、鯖大師本坊(番外札所)に寄ってその後は一路室戸岬を目指します。

海岸沿いは切り立った崖が多く、サンラインは中腹をへばりつくように通っています。道がなければ海岸を歩くのはほぼ不可能。空海の時代(どころか江戸時代頃まで)人々は日和佐から室戸まで船で行ったのではと思いました。

☆ 阿南海岸(展望台より)

その後は室戸まで約五十キロ。海岸沿いの道をひたすら南下。途中おやと思う美しい景色もありました。特に「鹿岡鼻」の夫婦岩辺りはいい雰囲気で、私は帰りに立ち寄ろうと思いました。

☆ 阿南海岸夫婦岩

そして、双子洞窟近くのホテルに到着。過ぎるとすぐ右側に双子洞窟がありました。

一見してぴんと来ました。断崖を背後に二つの洞窟がぽっかり口を空けている。周辺のむき出しになった岩場は高さ十数メートル、険しいがどっしりと力感ある岩場です。

見た瞬間「磐座(いわくら)じゃないか!」と叫んだのです。

舎心岳の岩場同様、双子洞窟周辺も思った以上に迫力ある美しい場所でした。

はっきり確信しました。双子洞窟もまた磐座を持つ聖地に違いないと。

そのとき私はあっと叫びました。前日鶴林寺を出て山を下ってくるとき、大きな鳥居があり、そこに「神光本宮磐座」とあったのを思い出したのです。

思わず笑みがこぼれました。答えが暗示されていたからです。

空海が修行した南の舎心岳は磐座であり、ここ室戸の双子洞窟も明らかに磐座。

空海はなぜ数ある山の中、太龍山で求聞持法の修行をしたのか、なぜわざわざ室戸岬までやって来たのか。

答えはそこが東の空を見渡せる磐座であり、聖地であったからに違いない――そう思いました。

その後24番札所最御崎(ほつみさき)寺に行き、室戸灯台も見学。さらに南の25番津照寺、そして26番金剛頂寺――の室戸三山を参拝してホテルに戻りました。しばらく休憩するとホテルから歩いて空海修行の双子洞窟に向かいます。

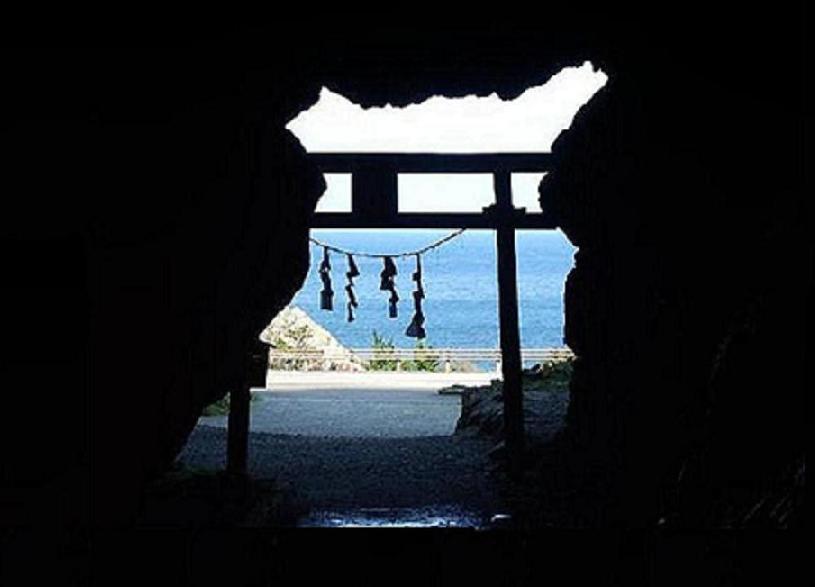

むき出しの断崖、その最下部にぽっかり空いた二つの洞窟。洞窟の間は十メートルほどでしょうか。右の洞窟が「神明窟(じんみょうくつ)」、左が「御蔵洞窟(みくろどくつ)」。いずれも穴の前に鳥居が建てられていました。

☆ 双子洞窟外観

☆ 双子洞窟中間より太平洋を見る

☆ みくろど窟内部

御蔵洞窟(みくろどくつ)に入ると、仏像前まで進んで入り口を振り返りました。

入り口は思った以上に小さな《窓》。それでも下部の陸地、真ん中に太平洋の水平線、そして上部の空――それらが三段となってしっかり見えます。

確かに空と海が見える。ただ、ここから眺める空と太平洋は雄大な景色ではない。妙に息苦しい。弘法大師空海の名に感じられる太平洋の雄大さは洞穴の中からは感じられないと思いました。

☆ みくろど窟内より眺める窓の外(^_^;)

それからみくろど窟を出て東側の神明洞窟へ行きました。

夕方の太陽が山の上に見えるので、洞窟は東方に開いているようです。「弘法大師修行の地」とある解説の石碑によると、向かって左(西側)を御蔵洞窟(みくろどくつ)と言い、そちらは住居として、右(東側)の神明窟(じんみょうくつ)が修行の場だと書かれています。

☆ 双子洞窟東側「神明(じんみょう)窟」

神明窟も洞窟の中へ入ってみました。内部は五、六メートル幅で高さも同じ程度。

こちらの奥行きはそれほど深くない。水滴は滴っているものの少なく、司馬氏が『空海の風景』に書いていた通り、乾いている感じでした。

☆ 東側「神明窟内より眺める空と海」

奥から入り口を振り返ると、こちらの《窓》の方が大きい。景色も三段に分けられ、陸地、海、青空と見える。かなり広々と見渡すことができました。

ここから明日未明、明けの明星を見るかと思うとわくわくする気持ちでした。

その後海岸沿いの遊歩道を散策して奇岩や「大師行水の池」と伝わる清水の湧く池を見学してホテルに戻りました。

☆ 大師行水の池

[5] 深夜の双子洞窟、漆黒の恐怖

15日未明、ホテルを出発。道は前夜の山道と違って満月のような明るさ。灯台の明かりが周辺を照らしていたからです。ペンライトは必要なく楽々と双子洞窟まで歩いて行きました。

前の広場も思った以上に明るく、私はそこからしばらく月と明星を眺めました。いずれも雲に隠れたり顔を出したりして四時頃ようやく二つの輝きが安定しました。

☆ 室戸岬上空の月と明星(午前4時2分)

最初に神明窟に入って外を見ると、明星が見えません。案内にはこちらで百万遍修行がなされたとあったけれど、明星が見えない。それは常にそうなのか。この時期だけか。

いずれにせよ明星が見えなくては神明窟にいても仕方ない。私は西側の御蔵洞(みくろど)窟へ向かいました。

入り口の鳥居をくぐり中へ入ります。こちらからは明星が見えました。

さすがに奥が深いせいか歩いて行くに従って真っ暗闇に。昼間あったコウモリらしきものの鳴き声が全く聞こえず、しんとして静か。

鳥肌が立ってぞくぞくと身体が震えました。ライトなくして歩けない。しかも、明かりに照らされた大小の石仏が前夜同様不気味で仕方ない。

途中で入り口方向を振り返ったときには総毛だちました。背後から何ものかに襲われそうな恐怖が走ったからです。

私は求聞持法の真言「ノウボウ、アキャシャー、ギャラバヤ、オンアリキャー、マリボリソワカ」を一生懸命となえました(^_^;)。

☆ みくろど窟内より見た月と明星(午前4時8分)(大きくブレました(T_T)

☆ 夜明け前の月と明星(午前4時29分)(これはくっきり(^o^)

その後日の出を見ようと遊歩道に向かいました。遠く水平線の辺りは雲がかかっているのか朝日が見えません。

そのときご婦人二人連れと男性が一人遊歩道を歩いてくるので、婦人の一人に日の出の方角を聞きました。

すると彼女は一カ所だけ雲が赤く明るいところを指さして「紫だちたる雲の細くたなびいたところでしょうか」としゃれたことを言いました。

結局、日の出は見えなかったけれど、その後浮かび上がる太陽を見ることができました。

そのころは月も明星も消えていました。

☆ みくろど窟より見る日の出(午前5時25分)

[6] まとめ

室戸岬の海岸にはエボシ岩とかビシャゴ岩の奇岩、大師行水の池など奇勝があった。しかし、あの付近で「聖地」としてふさわしい場所を一つだけあげるとすれば、双子洞窟以外にないと思った。

空海が生きた時代、もし朝廷――天皇家から「美しい名勝地を差し出せ」と命じられたなら、私は迷うことなく双子洞窟を選ぶだろう。

京都、奈良周辺や紀伊半島には歌枕に読まれ、天皇の離宮に指定されたところがある。そこへ行ってみると、今でもはっと驚くほど美しい場所である。

たとえば、東大寺お水取りの聖地として有名な若狭の「鵜の瀬(うのせ)」など、ごくごく普通の遠敷川(おにゅうがわ)数キロの中で、その場所だけとても美しい岩肌が見られ、きれいな流れの瀬になっている。毎年3月2日には、そこで盛大に松明や護摩がたかれ、お水送りの神事が行われている。

琵琶湖西岸の滋賀の辛崎(からさき)しかり、吉野の宮滝離宮近くの宮滝川しかり。それらは全て美しい場所であり、厳かな神さびた聖地の雰囲気を持っている。

天皇家にとって古代より続く神事は皇居内だけと限らないだろう。特にかつては行幸先の聖地で祈りが捧げられたのではないか。

その祈りの場所としてふさわしい聖地を各国に差し出させる。天皇は各地を巡幸し、宮廷歌人はその景勝地を歌に詠んだ。

聖武天皇の時代全国に造営された国分寺。奈良には総国分寺としての東大寺があった。空海が生きた少年時代、国分寺とは壮大な文明建造物だったはずだ。各地の国分寺から集められた情報は総国分寺としての東大寺へ集まるだろう。国分寺とは仏教による祈りの聖地でもあった(当時神仏は混然一体である)。

人がもし自然の中で宗教的な修行を行うなら、霊験あらたかな所――聖地を選び、そこで修行するだろう。

空海に先立つこと数十年から百年前には、二人の偉大な山岳修行者がいた。

一人は吉野大峰(おおみね)の「役行者(えんのぎょうじゃ)小角(おづぬ)」であり、もう一人は越後白山の「泰澄(たいちょう)」である。

役行者小角は、金峯山(きんぷせん)山上で一千日の籠山(山ごもり)修行をして蔵王権現を感得した。

かたや泰澄聖人は白山山頂で祈りの末に、十一面観世音の姿を見たと伝えられている。

ほぼ同時代を生きた空海の耳に二人の逸話は届いていたはずだ。山林修行に乗りだした空海が、聖地こそ祈りを成就させると考えたとしても、なんら不思議はない。

☆ 舎心が岳磐座

求聞持法百万遍の修行は、部屋の中で行われる場合、南に丸い穴を開け、明けの明星を見ながら行われるという。

しかし、空海は部屋の中での真言百万遍修行に、何も感得するものがなかった。

彼はその修行を自然の中で行いたいと考えた。だが、修行はどこでもいいわけではない。人がたやすく行けないような所、そして神さびた場所、聖地である必要がある。現代の修験者達の山行登拝を見ても、修行は聖地で行われる。あるいは、修行の場所は聖地と見なされている。

空海の場合はなおかつその地が東か南に開けている必要がある。

さらに真言百万遍を実践するには、その地に数ヶ月とどまらねばならないから、人家がある程度近くにあった方がいい。条件はかなり厳しい(^.^)。

これらのことを考え合わせれば、空海はただやみくもに山林に分け入って聖地を探し求めたとは思えない。彼は東か南に開けた聖地を探したはずだ。そして、そのような聖地がないかと尋ねたとき、南の舎心岳、さらには東に開けた室戸の双子洞窟の話を聞いた。ともに磐座(いわくら)を持つ聖地でもある。人里に適度に近く、適度に離れている。

南の舎心岳の方は神武東征伝説もあり、聖地として広く知られていただろう。一方、室戸の双子洞窟は未だ聖地として知られていなかったかもしれない。しかし、二つの洞窟が南に開け、そこに磐座(いわくら)があるとわかれば、それは修行の場として最適な聖地である。

若き空海マオが「そこには洞窟が二つあるだけなのか」と問えば、相手は「いえ、その上部に巨大なむき出しの岩があります」と答える。

空海はきっと目を輝かせて「いわくらがあるのか!」と叫んだに違いない。

空海はそれらの情報を修験道の先達、もしくは東大寺に集まる国分寺の僧達から得たのではないだろうか。

修験道の聖地として最も有名な金峯山(きんぷせん)は「東の覗き・西の覗き」という二つの磐座がメインである。太龍山には「南の舎心岳・北の舎心岳」、そして室戸岬は双子洞窟。

つまり、南の舎心岳と室戸岬双子洞窟は、求聞持法の修行を行える聖地として、空海がピンポイントで選んだと思える。

空海はたまたま室戸岬へ来たのではない。聖地双子洞窟のことを聞き、真言百万遍修行を目的としてこの地を訪れたに違いない。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

後記:2004年の旅では室戸岬双子洞窟の中まで入ることができました。

その後落石があって洞窟への立ち入りが禁止。それを知った時「04年に行っておいて良かった」と思ったものです。

2019年から再び入れるようになりました。ただ、朝から夕方までで深夜の侵入(?)は禁止されているようです。

私が室戸の双子洞窟を訪ねたのは後にも先にもこのときだけで、深夜1時間ほど中にいて求聞持法をとなえました。2日間ほぼ徹夜状態だったので、帰りの運転は眠くて眠くて大変でした。今ではとてもできない苦行(^_^;)。まだまだ若く元気でした。

四国明星の旅は翌年に回すことも可能でした。しかし、翌年3月実家の父が癌を発症して入院。一時瀕死状態に陥ったため、退院後は実家で父と暮らしました。

その後入退院を繰り返すこと4度。2006年1月父が亡くなり、3月東京に戻ったけれど、喪失感から鬱状態となって何も手がつかない。どこかへ行く気も起きない。つまり、2004年をのがすと、四国に行かないままだったかもしれません。

この体験がなければ、小説『空海マオの青春』は(書いたとしても)既説を取り入れただけの作品になったでしょう。

チャンスと感じたら「いつやるか。今でしょ(古い?)」と即行動する。

ここでも「そのうちやろう」はないんだ――と実感した遍路旅でした。

意味不明の方(読んだけど忘れた方)は以下の狂短歌エッセーを。

〇 そのうちに何々しよう そのうちに はたと気づくと もはやできない

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編配信終了 論文編連載中

小説編PDFファイル無料にて配信 詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++