『空海マオの青春』論文編

後半第 18

プレ「後半」(三)の5

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第289 ―論文編 後半18号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則週1回 配信 2025年02月19日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第18号「『空海論』前半のまとめ(三)の5」

まずはいつもの長い前置き(^_^;)。前節途中「ここから本論」の直前に以下の「問い」を設けました。

---------------------------

マオは山岳修行の中で彼に欠けていた「あるもの」を見出します。それは何か。ここが読む際の肝であり、ポイントです。

心の中で「あるものって何だろう?」と疑問を抱き、読みつつ「これかっ!」とつぶやいてください。次節終了後「それは何か答えなさい」と課題を出します(^_^)。

答えは以下の□□に入る語句です(後者は漢字2文字)。

マオは山岳修行の中で仙人を目指す道教修業者と出会い、彼らの□□と□□に驚く。それは儒教の忠孝に浸り、仏教を学び始めた自分に欠けているものだと気づく。が、同時にそれはマオに異和感と失望を呼ぶ。結果マオは仏教に回帰することになる――とまとめられます。

---------------------------

一読法を習得された(真面目な)読者各位は目を皿のようにして□□(ほにゃらら)の2文字を探した……かもしれません。

そして、読了後この問いについて熟慮された(と思われます)。

ところが、次のようにつぶやかれたのではないでしょうか。

「こりゃあ難しい……□□の2文字がちっとも思いつかない(-_-)」と。

もしかしたら部分の二度読み――当該部を再読されたなら、それこそ一読法の実践(素晴らしい!)。

結果、次のようにつぶやかれたかも……(いや、つぶやくべきである)。

「今回読んだところにこの答えはないんじゃないか」と。

そーなんです。前節に□□の答えとなる2文字はありません。

「おいおい」てか?(^_^;)

実は「ここにはないよ」ってことをほのめかすため、「次節終了後」の言葉を挿入しています。

つまり、次節本文を読み終えてようやくこの答えがわかる。□□に入る2文字は今節の中にある――ってことです。「なんじゃそりゃ」てか?

では、なぜ今節の前置きにこの問いを持って来ず、前節の途中(「山岳修験道進出、道教発見」前)にこの問いを設定したのか。理由は以下4つ。

1 問いの答えが「すぐ後にあるとは限らない」ことを思い知らせようという気持ちから。

2 何でもかんでも問いの答えが見つかるわけではないことをわかってほしくて。

3 妙なことに対しては「おかしい。へんだ」とつぶやくための実例として。

4 下書き段階では前節と今節はつながっていた。だから、問いの答えは読み終えればわかる。

だが、二つに分けたので次節――すなわち今節を読まないとわからない。「さてどうしよう。次節前置きに移すか。このままでいくか」と迷った挙句、123の思いもあってそのままとした(^_^;)。

まるでだますかのような詐欺的設問。ご容赦ください。m(_ _)m

しかし、私は国語教員在職中テストにおいて次のような問題を出したことがあります。

問い 〜(ほにゃらら)の内容を表す□□の語句は本文にあるかどうか。

(ア) あると思えば、その語句を答えて説明しなさい。

(イ) ないと思えば、なぜないのか、理由を説明しなさい。

これは難問中の難問。生徒を困らせたいじわる問題です(^.^)。

もっとも、勘のいい生徒は「ははあ、正解は(イ)だな」と当たりをつけて考えます。

今回はこの(イ)のようなもの。「なぜないのか」答えは次のようになります。

「本文は空海マオが修験道の中で道教・神仙思想に出会うところまでであり、彼らとの具体的な交流は描かれていない。よって、マオが仙人志望者についてどのように思ったか、□□の答えを見つけ出すことはできない」と。

何を言いたいか。もうおわかりですよね。

世の中は相変わらずエビで釣られて虎の子を失う儲け話やバイト話、警察や弁護士が現れただけで委縮する劇場型詐欺、誹謗中傷を拡散するSNSが飛び交っています。123に続いてもう一つ5を追加すると、

5 何事も疑いをもって事態を眺め、人の話を聞く(読む)こと。

おやあ、おかしいぞ。こりゃあフェイク情報じゃないか。詐欺かもしれない――とつぶやくこと。つまり、一読法の大切さを訴えたかったのです。(『一読法を学べ』参照)

前節の設問に対して「おかしい。妙だ」とつぶやけた人は詐欺にかからないと思います。

なお、今節は論文編前半第30節の抜粋です。(自画自賛ながら)よくまとめているので、あまりカットせず、ほぼそのまま転載します。

『空海論』前半のまとめ(三) その5

1 仏教入門後の大まかな流れと九つの謎 1月22日

2 南都仏教――僧侶個人への失望 1月29日

3 学問仏教、大寺院の経済活動への異和感 2月05日

4 山岳修験道進出、道教発見 2月12日

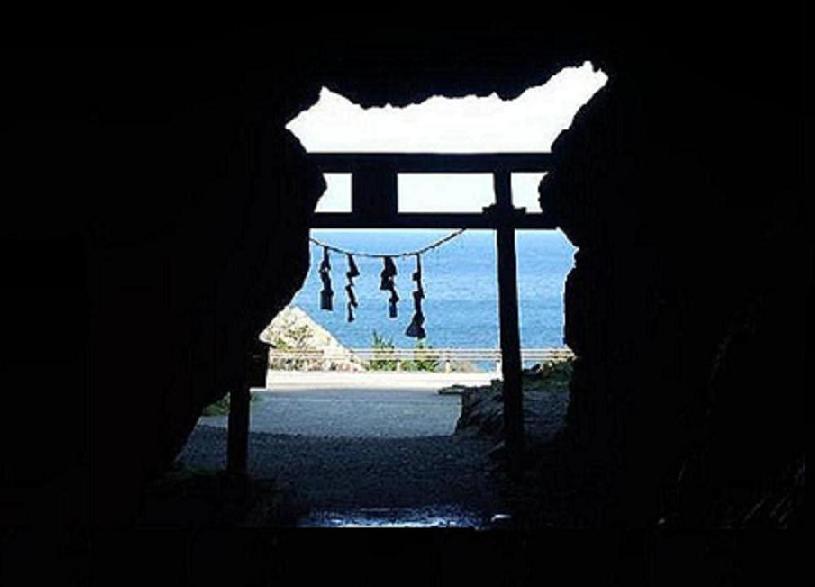

5 神仙思想への失望から仏教回帰、『聾瞽指帰』執筆 2月19日

6 新しい仏教を求めて一度目の求聞持法百万遍修行

7 室戸岬にて二度目の百万遍修行、改題『三教指帰』公開

8 二度の百万遍修行を経て体得した《全肯定》の萌芽について

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・『聾瞽指帰』(ろうこしいき)・『三教指帰』(さんごうしいき)・仮名乞児(かめいこつじ)・金峯山(きんぷせん)・石鎚山(いしづちやま)・虚亡隠士(きょぼういんじ)・「傲然箕踞、莞爾微笑」(ごうぜんききょ、かんじびしょう)・蛭牙公子(しつがこうし)・糟(かす)や糠(ぬか)・塵芥(ちりあくた)・鬼魅(おばけ)・側隠(そくいん)の情・泡(うたかた)・財物(ざいぶつ)・傲慢(ごうまん)・鼬(いたち)・兎角公(とかくこう)・朱典(しゅてん)・求聞持法(ぐもんじほう)・鉄冠子(てっかんし)・筐底(きょうてい)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第18号 プレ「後半」(三) その5

神仙思想への失望から仏教回帰、『聾瞽指帰』執筆

今節にて山岳修行によって神仙思想の道教を発見したけれど、それが失望に終わったことを眺めます。空海マオに欠けていた「あるもの」とは何か。

マオが見出した道教修業者の□□と□□は欠けていた「あるもの」の答えでもあります。

この件、単に私の推理、感想ではなく『三教指帰』仏教編に根拠となる個所があります。

一つは以下、

『三教指帰』仏教編において仮名乞児こと空海マオは金峰山、石鎚山に登った体験を次のように振り返ります。

「あるときは金の嶽(たけ)に登って雪に降られ難渋し、あるときは石鎚山に登頂して食糧が絶え散々な目にあった」と。これより山行登拝が失望に終わったことがわかります。

もう一つは道教について語る虚亡隠士の様子。彼は儒教亀毛先生の言説を聞き終えると、

「傲然箕踞(ききょ)、莞爾(かんじ)微笑」(傲然と箕踞し、莞爾微笑)してしゃべり始めます。

傲然と座って微笑(莞爾も微笑)を見せて……と訳されるところですが、この「微笑」はどのような微笑か。そこを考察することでマオの気持ちが見えてきます。

では、ここもクイズ(^_^)。この「微笑」とはどのようなものか。

ア にこやかな笑い イ あたたかな笑み ウ うすら笑い エ 冷笑

これは純然たる国語問題ですが、マオが驚いた道教修業者の□□と□□のヒントにもなります。 今回こそ「これかっ!」とつぶやいてお読みください(^_^)。

さて、司馬遼太郎は『空海の風景』の中で『三教指帰』が儒道仏三教を取り上げたことに関して次のように書いています。

「当時、儒教も仏教も日本に入っていた。しかし道教は入っていたかといえばむろん、その時に組織的に入っていたわけではなく、また後世においても入っていない。(略)にもかかわらず空海が儒教、道教、仏教の三教をならべてその優劣を論じたのは当時の日本の現実からみてややそらぞらしく、儒教と仏教とくらべるだけでいいのではないか」と論じ、「道教はなんの関係もない」とにべもなく断定しました。

それでも、空海が道教を入れて三教とした理由を述べねばなりません。司馬氏は「空海がその美意識において均衡と装飾をよろこぶ本能のようなもの」であり、「空海における論理的なくせとしてつねに濃厚にあらわれる完全主義」ゆえであろうとまとめています。

これでは空海が「道教」を取り込んだのは二つより三つの方が整ってバランスがいいと感じた――つまりは単なる思いつきであり、美的センスであったかのような解釈です。

残念ながら司馬氏は「なぜ三教か」の問いに対して我々を納得させる答案を出してくれたとは思えません。点数を付ければ40点くらいでしょうか(^_^;)。

私は『三教指帰』は思想書ではなく《私小説》であるとの見方を提示しました。空海自身を仮託したのは私度僧「仮名乞児」だけでなく、放蕩の甥「蛭牙公子」も空海であること。その他登場人物に施された戯画化を取り除くと、すこぶるわかりやすい私小説になっており、そこに描かれたのは空海自身の思想遍歴である。よって、『三教指帰』は論文ではない。強いて言うなら《私小説的思想小説・私小説的戯曲》と呼ぶべきであると。

このように『三教指帰』を私小説であると解釈すれば、儒教・仏教の他に道教が並入した理由はすこぶる単純です。マオは山岳修行――取りわけ修験道修行の中に《道教》を見出した。だから、儒教・仏教に追加して《道教》を取り入れたのです。

ここで結論を先取りしてまとめておくと、儒仏の二教対比であった『聾瞽指帰』草稿に、道教を取り入れたのは思いつきどころか、マオにとって必要なものであり、必然であったと思います。

空海マオは儒教から仏教に転進する際、一度は儒教を完全否定する必要があった。ところが、儒教と仏教の二経対比だけでは儒教を否定できなかった。仏教によって儒教を否定するには何かが足りない。マオはその足りないものを神仙思想――道教に見出したのです。

思うに、マオは道教にも大いに惹きつけられたと思います。神仙思想を語る修行者の言葉に、儒教を否定できる武器を見出したのです。それは道教の代弁者「虚亡隠士」が語る次の言葉に読みとることができます(引用は福永光司訳)。

虚亡隠士は言います。「秦の始皇帝、漢の武帝といった連中は、それこそ道教の世界における糟や糠みたいなものであり、仙術を愛する人間のなかの瓦や小石みたいなものである」と。

また、「巨大な富も塵芥のように踏んづけ、帝王の地位にあっても靴をぬぎ捨てるように未練を持たない。たおやめを視ても鬼魅(おばけ)だと思い、高位高官を前にしても腐った鼠だと見なす」とも言います。始皇帝、武帝は糟や糠、瓦や小石であり、高位高官は腐った鼠だと言うのです。

これらはマオが山岳修行の最中、修験者から実際に聞いた言葉ではないかと私は想像しています。

始皇帝や武帝の話を日本に当てはめると、「天皇は糟や糠であり、瓦や小石みたいなものである」と言っているのと同じことです。君主を糟や糠、瓦や小石みたいなものと言い切る強さ(と言論の自由?)。それは仁義忠孝の儒教を学び、長幼の序が身体の芯までしみているマオには決して口にできない言葉だったでしょう。

南都仏教も朝廷の支配下にあって桓武帝にひれ伏し、勅令に逆らうことはできません。そもそも鎮護国家仏教であり、体制下の宗教です。後年僧兵を抱え武装化する仏教など想像だにできないほど穏やかな仏教界だったと思われます。

また、儒教のキーワードは仁義忠孝であり、根本にあるのは《側隠の情》です。側隠の情とは弱い者、傷ついた人をいたましく思って同情する心。それは仏教の根本である《慈悲》――生きとし生けるもの全てを慈しむ心――ととてもよく似ている。感情面から見ると、仏教から儒教を否定するのは難しいのです。

しかし、山岳修行に励む道教信奉者は儒教の忠義をいともたやすく否定する、マオはそう感じたでしょう。

マオに限らず、多くの庶民だって「帝は糟や糠、高位高官は腐った鼠」と言える人がそうそういたとは考えられません。現代なら「大臣なんぞ腐ったネズミだ」と言える人はかなりいるでしょう。ときに暴言や賄賂・口利きなどネズミでしかない議員・大臣さんが輩出されますから(^.^)。

と同時に、地元のために奮闘する議員さん、天下の大臣を目の前にすれば、ひれ伏すかのように敬意を表す人も多いはず。象徴天皇となった現代、災害が起こると被災地を見舞う天皇に対して「天皇は糟や糠」と言える人はほとんどいないのではないでしょうか。

ところが、世のしがらみを離れ、山野にこもって仙人を目指す修験者(道教信者)たちは君主を糟や糠と言い切れる。それはおそらくマオにとって驚嘆の言葉であり、彼自身に欠けていた《強さ》であり、何事にもとらわれない《自由》だったと思います。

彼らはまた日々の暮らしに追われる庶民についても語っています。

虚亡隠士は「朝夕の食事のためにあくせくし、夏冬の衣服のために追いまわされ、浮き雲のように定めない富をこいねがい、泡(うたかた)のように空しい財物を蓄えこみ、身のほど知らぬ幸せを追い求め、稲妻のようにはかないこの身をいとおしんでいる」と批判します。人々はわずかな悲しみに振り回され、「泥にまみれ火の中に落ちたようにもがき苦」しんでいると。

この言葉、まるで現代の我らについて語っているかのようです。我々もまた朝夕の食事と衣服や住みかのためにかつかつの日々を送り、定めない富をこい願って宝くじを買うのでしょう(^_^;)。

ただ、虚亡隠士の言葉は庶民に対して《何をあくせく苦しんでいるのだ。仙人になれば願いは全てかなうのに》と言わんばかりの気持ちが感じ取れます。

そして、これらの言葉に、空海マオが道教に失望した理由がにじみ出ています。

マオは修験道の修行者達――仙人を目指して苦行に耐えている人たちの強さと自由に驚くと同時に、異和感も覚えたはず。その核心を表す言葉が「傲慢」です。強さはしばしば尊大さ、傲慢につながります。

虚亡隠士が儒教論客亀毛先生の弁論を聞き終え、やおら語り始めたときの様子は以下のように描かれます。

彼は乱れた頭髪、ぼろぼろの衣服をまとっている。つまり、普段着であり、髪を整えることなく外見を気にしない。

そして、「傲然箕踞、莞爾微笑」(傲然と箕踞し、莞爾微笑)してしゃべり始めます。

傲然とは傲慢、箕距(ききょ)はあぐらをかいて座ること、莞爾(かんじ)も微笑も微笑みを意味します。傲然とあぐらをかいて座り、莞爾微笑して道教について語り始めるのです。

さらりと書かれているけれど、儒教道徳からすれば、目上の人、身分が上の人、初対面の際正座をしないなんて相当の礼儀知らずだと強調されている(と読み取れます)。

この「莞爾微笑」はどう口語訳されるべきか。福永光司氏はこの一文を「どっかとあぐらをかき、にっこりとほほえみ、唇を開き頬をゆるめて」と訳しています。

確かに「莞爾として笑う」は「にこやかな様子で笑う」と訳されるのが普通です。

しかし「傲然」ははっきり「傲慢な様子で」と訳すべきでしょう。

私はこの部分「穏やかで暖かな微笑み」ではなく、「薄ら笑い」であり「人をバカにしたかのような冷笑」ではないかと思います。それは「傲然」の語があるだけでなく、虚亡が亀毛先生について語る言葉の端々に読みとれる感情です。

虚亡隠士は蛭牙公子に説教した亀毛先生に対して次のように言います。

「ああ、おかしなものだ。そなたの病人に対する薬の与え方は。〜略〜竜ならぬ小さな蛇、虎とは似てもつかぬ鼬(いたち)を見るお粗末さだ。どうしておのれ自身の重病を癒しもせず、たかが他人の足の腫れやまいぐらいをむやみとあばきたてるのだ」と。

亀毛先生はそれを聞いて狼狽し「私は兎角公に言われてしゃべっただけです。軽率でした」と情けない言葉を吐きます。

これは亀毛が虚亡隠士の自信に満ちた態度、口調――強さに圧倒された様子を描いています。

私には単なる想像上の描写とは思えません。マオが出会った仙人を目指す修行者達の《強い人間》像、それがそのまま描かれているように感じます。

彼らは君主を糟や糠であり、高位高官は鼠だと言う。おそらく儒教についても「小さな蛇であり、イタチだ」と言わんばかりに「お粗末な理論だ、くだらん」と言い切ったのではないでしょうか。

強さはときに傲慢と紙一重です。山野で修行を続ける仙人志願者は確かに強い、何ものにもとらわれず自由だ。だが、マオはその内心に傲慢を見たのです。苦しい生産活動を続ける庶民に対する軽蔑の視線さえ感じ取ったと思います。彼らは庶民に「なにをあくせく苦しんでいるのだ。仙人になれば全てかなうのに」と断言したことでしょう。

マオは異和感を覚えたと思います。「この強さは自分に必要だ。しかし、この傲慢さにはついていけない」と。

拙著『空海マオの青春』の中で、私は修験道の友人として「朱典」なる若者を造形しました。

朱典はマオの大学時代の友人として修験道に惹かれ、先に退学して仙人になるべく山岳修行に励んでいる。その後マオが寺院を離れて山岳修行に乗り出すことを決めたとき、たまたま彼と再会して金峰山や石鎚山の山行登拝を共にするという設定です。朱典の自信に満ちた態度や「仙人になれば全てかなう」といったところは虚亡隠士の人物像を投影しました。

そして、空海マオは修行者に失望するだけでなく、修験道修行にも失望したことがわかります。失望をほのめかす言葉もとてもシンプルでした。

『三教指帰』仏教編において仮名乞児は金峰山、石鎚山に登った体験を次のように振り返ります。

「あるときは金の嶽(たけ)に登って雪に降られ難渋し、あるときは石鎚山に登頂して食糧が絶え散々な目にあった」と。

マオは二度の山行登拝をいやな思い出として回顧しています。求聞持法百万遍修行を終えての言葉「谷響きを惜しまず、明星来影す」に比べたら、その差は歴然。

今と違って車や電車があるわけではありません。二度の山行は全て歩いたことでしょう。奈良から金峰山までは数日の日程としても、四国に渡って石鎚山の麓に着くには最低でも数週間かかったはず。金峰山では西の覗きに東の覗き、断崖絶壁の磐座(いわくら)をよじ登り、蟻の戸渡りという狭い岸壁を怖々登ったはずです。おそらく秋の終わりころでしょう、雪が降った。足元はすべっただろうし、寒くて怖かったと思います。

また、石鎚山は三つの山の総称です。当時ロープウェイはありません(^.^)。麓から歩き始めて三山を踏破するのに一体何日かかったことか。石鎚山は今でも遭難者が出るほど厳しく険しい山だとか。先達が道を間違え山中をさまよったのでしょう、食糧が絶えて往生したというのです。

空海マオはそれを「難渋した、散々な目にあった」とまとめます。二度の山行登拝は失望に終わった――それは道教への失望も意味したと思います。

マオは神仙思想に傾倒できなかった。冷静に考え、「ほんとうに仙人になれるだろうか」と問うたとき、仙人になれるとは思えなかったのでしょう。

芥川龍之介作『杜子春』の中で、仙人を目指す杜子春は老仙人(鉄冠子)から「仙人になりたければ、何があってもしゃべるな」との課題を出されます。それを成し遂げたときには仙人になれる。前著『続狂短歌人生論』にて『杜子春』を取り上げました。結局、杜子春は地獄に堕ちても口を閉ざし続けたけれど、最後の最後母の言葉を聞いて「お母(っか)さん」と声を出してしまった。→『続狂短歌人生論』第53節〜54節

マオは杜子春のように仙人になろうと思って修験道に乗り出したわけではありません。しかし、心情を比較すれば、マオは杜子春同様父母を捨てられない若者だったのではないか。

『三教指帰』仏教編に次のような言葉があります。

「月日は矢のように遠く過ぎ去って、余命いくばくもない親をおびやかし、わが家の資産は乏しくて、家屋は倒壊しかけている。二人の兄はつぎつぎに世を去って、涙は幾すじも頬にあふれおち、親族はみな貧しくて、わが心は涙にかきくれる。〜略〜退いて沈黙を守ろうとしても、わたくしの俸禄に期待する年老いた親がいる。わが身の進退のここに窮まったのを嘆き、居ても立ってもいられぬといううろたえに心は乱される」と。

家族について語ったこの部分には少々誇張が感じられます。故郷讃岐の実家は郡司だし、親戚阿刀家も都で石高二千石の名家です。しかし、都の大学寮に進んだマオを見る目や期待――それはここに書かれているとおりだったでしょう。

マオはそうした周囲の気持ちを振り切って何事にもとらわれず、自由に生きて仙人になろうと思えなかった。ひたすら仙人を目指し、父母や親族のことなど気にかけない修験者に対してマオは「自分は彼らのようには生きられない」と感じたに違いありません。

かくしてマオは再び仏教に戻ります。儒教と仏教を対比した『聾瞽指帰草稿』に、山岳修行より見出した道教を付け加えて儒教を否定する。その上で仏教に戻り、南都学問仏教でも鎮護国家仏教でもない、仏教の原点を重視する『聾瞽指帰』を完成させました。

マオは作品の最後に「仏教こそ最上」と書きました。しかしながら、新仏教のかけらも見いだせない作品を公開するほど、彼は厚顔無恥(無知?)ではなかった。「作品は完成した。だが、まだ何かが足りない、新しい仏教がない」と感じた。だからこそ『聾瞽指帰』は筐底深く仕舞われました。

そこで、全く未知の世界に誘ってくれる山岳修行として「求聞持法百万遍修行」をやってみようと思うに至ったのです。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

後記:空海マオが道教・仙人志望者に見出した――儒教一筋の彼に欠けていた――二つの□□。念のため答えを。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

世のしがらみを離れ、山野にこもって仙人を目指す修験者(道教信者)たちは君主を糟や糠と言い切れる。それはおそらくマオにとって驚嘆の言葉であり、彼自身に欠けていた《強さ》であり、何事にもとらわれない《自由》だった。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この強さが傲慢を生む――の「傲慢」も重視すべき言葉でしょう。かくして空海マオは道教・神仙思想に失望して仏教に戻るわけです。

ちなみに相手の気持ちなど思いやることもない、一見強く見える某大国二人の大統領。国民はそれを傲慢と思わないのでしょうか。

===================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 19 へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録