『空海マオの青春』論文編

後半第 17

プレ「後半」(三)の4

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第287 ―論文編 後半17号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則週1回 配信 2025年02月12日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第17号「『空海論』前半のまとめ(三)の4」

前節にて南都(奈良)仏教が「仏教とは何ぞや」を議論する学問仏教に陥ったこと、また大寺院が行う経済活動「出挙(すいこ)」の実態についてわかってもらえたと思います。前々節では僧侶個人の問題点を当時の史書より探りました。

何度も書いているように、これらに対して空海マオがどう感じ、どう考えたか。書き残した資料はありません。すると、研究者は「何も残っていないのだから、何を考えたかわからない」とお手上げ状態。もっとも、厳密にして真摯な研究姿勢ではあります。

しかし、空海は「新仏教創始」という思いをもって南都仏教に乗り込んだ。彼が仏教界の実情をのんべんだらりと、傍観的に、もしくは「そんなのカンケーねえ」とばかりに眺めたとは到底思えません。

ここでは取り上げないものの、南都仏教――というより、日本仏教が「鎮護国家(国を守るための宗教)」であること、また、男ばかりが集まる寺の中で、ひそかにひめやかに行われたかもしれない性愛傾向についても、マオの言及はない。

この二点に関しては第26節に書きましたので、興味ある方はお読みください。

今節の見出しは「山岳修験道進出、道教発見」ですが、前節の末尾に問題提起した「失望か異和感か」について最初に答えておきます。

私は僧侶個人の問題は「失望」、大寺院の学問仏教や経済活動は「異和感」とまとめました。本来なら前節末尾に入れるべき内容です。あまりに長くなったので、息切れする読者のために今節まで引っ張りました(^_^;)。

『空海論』前半のまとめ(三) その4

1 仏教入門後の大まかな流れと九つの謎 1月22日

2 南都仏教――僧侶個人への失望 1月29日

3 学問仏教、大寺院の経済活動への異和感 2月05日

4 山岳修験道進出、道教発見 2月12日

5 神仙思想への失望から仏教回帰、『聾瞽指帰』執筆

6 新しい仏教を求めて一度目の求聞持法百万遍修行

7 室戸岬にて二度目の百万遍修行、改題『三教指帰』公開

8 二度の百万遍修行を経て体得した《全肯定》の萌芽について

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・出挙(すいこ)・鎮護(ちんご)国家・論疏(ろんしょ、仏典解説書)・大峰(おおみね)山・大峯奥駈道(おおみねおくがけどう)。金峰山(きんぷせん)・石鎚山(いしづちやま)・神奈備(かんなび)・磐座(いわくら)・注連縄(しめなわ)・金峰山の西の覗(のぞ)き・東の覗(のぞ)き

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第17号 プレ「後半」(三) その4

山岳修験道進出、道教発見

空海マオは仏教界の「学問仏教、大寺院の経済活動」についてどう感じたか。

南都仏教全体に対する失望が山岳修行に乗り出す理由になったことは間違いないにしても、どのように感じたか、それは考察せねばなりません。

まず大寺院の経済活動に関して。私は以前も今も「異和感」とまとめます。

これは僧侶が毎日おまんまを食べるにはどうするか、そのことと大いに関係している。テレビなどで見たことがあると思います。東南アジアの仏教寺院は僧侶が毎日のように食べ物を求めて市中を回る。多くの国民は少しのお米や野菜を施す。

また、日本でも寺の周辺に畑をつくり、自給自足的生活を送って修行に励む僧もいます。一方、葬式や法事などで数万から数十万単位の布施をもらって生活する寺もある。

奈良時代の大寺院は出挙(すいこ)という経済活動によって、無給の修行僧を養っている。

もちろん豪華な食事であるはずはなく貧しい精進料理でしょう。であっても、数百人の修行僧が食事の心配をすることなく日々生活できる。仏典を読むこと、その内容について議論を交わす仏教研究だってできる。

出挙ががなければ生きていけない。そう思えば、大寺院の経済活動に対して「失望した」などと安易なことは言えません。

かと言って俗世間と縁を切ったはずの僧界が高利貸しのようなことをしていいのか。朝廷は盛んに批判している。マオにしてみれば「わかるけれども釈然としない」と感じたのではないか。それが異和感とまとめた理由です。

結局、朝廷は大寺院の出挙をやめさせるためある勅令を連発します。なかなかうまいやり方ですが、長くなるので詳細は第25節をご覧ください。

対して学問仏教はどうか。私は以前僧侶個人に対する失望だけでなく、学問仏教も「失望」とまとめました。しかし、考えてみると学問仏教を失望とするのは言い過ぎのようです。

というのは朝廷の詔にもあったように、学問仏教が「仏教とは何か」を考え、仏教の真髄を探求する活動であること。すなわち真面目な姿勢であり、今の言葉で言うなら学究的態度。それは別に悪いことではなく、批判も失望もないであろう。

ただ、自説に固執して顔を合わせれば激論を交わす。それは下手をすると空理空論、議論のための議論と見られる可能性がある。特に研究しているのが仏典そのものではなく「論疏(ろんしょ)」と呼ばれる解説書である。

マオは「この研究や議論によって仏教の真髄がわかるだろうか。新しい仏教を生み出せるだろうか」といぶかしく[訝しく]感じた……とすれば、これは異和感と呼ぶべきでしょう。

さて、前節のまとめはここまでとしてこれから山岳修行突入後の空海マオをまとめます。

マオは山岳修行の中で彼に欠けていた「あるもの」を見出します。それは何か。ここが読む際の肝であり、ポイントです。

心の中で「あるものって何だろう?」と疑問を抱き、読みつつ「これかっ!」とつぶやいてください。次節終了後「それは何か答えなさい」と課題を出します(^_^)。

答えは以下□□に入る語句です(後者は漢字2文字)。

マオは山岳修行の中で仙人を目指す道教修業者と出会い、彼らの□□と□□に驚く。それは儒教の忠孝に浸り、仏教を学び始めた自分に欠けているものだと気づく。が、同時にそれはマオに異和感と失望を呼ぶ。結果マオは仏教に回帰することになる――とまとめられます。

なお、本節は空海論前半第27節〜30節にあります。

ここで突然ですがクイズ。日本の山は一体いくつあるか。次より選んでください。

(ア)五千ほど (イ)一万ほど (ウ)一万五千ほど

ここから本節本論(^_^;)。

空海論文編前半では山岳修行について以下4回に渡って探求しました。

おわかりのようにここでもある種の期待が失望に終わったこと、結果再度仏教に戻った流れがわかると思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

第27 「山岳修行」その1……山岳修行突入から百万遍修行まで五年間の中身を確定させます。

第28 「山岳修行」その2……山岳信仰とはそもそもいかなるものであったのか、少々語ります。

第29 「山岳修行」その3……マオが修験道の中に道教・神仙思想を見出したことについて。

第30 「山岳修行」その4……マオが感じた道教・神仙思想の魅力と失望について。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

山岳修行の「そもそも」論に興味ある方は第28節をお読みください。

そこで前置きクイズの答え。日本には最低でも一万五千ほどあるようです。

四十七で割ると、一県あたり三百強。そんなにと驚くほどの数です。

かくして古代から山岳信仰が盛んで修験道も行われました。今でも山伏として修行している人たちがいます。

ならば、どの山でも信仰され、修行がなされているかと言えばそんなことはない。日本古来の山岳信仰や修験道の盛んな山は「日本七霊山・七霊峰」と呼ばれる山々にほぼ限られています。

具体的には以下。([ ]内は県、数字は標高)

まずは日本三霊山と言われる三つの山。

・富士山[静岡、3776]

・立山[富山、雄山3003・大汝山3015・富士ノ折立2999]

・白山[石川岐阜県境、御前峰2702・剣ヶ峰2677・大汝峰2684]

そして以下四つの山。

・大峰山[奈良、八経ヶ岳1915・山上ヶ岳1719・稲村ヶ岳1726]

・釈迦ヶ岳[奈良、1800]

・大山[鳥取、剣ヶ峰1729・弥山1709]

・石鎚山[愛媛、天狗岳1982・弥山1974・南尖峰1982]

富士山と釈迦岳が単独峰で他の五山はいくつかの山々を総称した呼び名です。

さらに、大峰山の一部「大峯奥駈道」を特に金峰山(きんぷせん)と呼びます。

それでは、この七霊山とそこらの山は一体何がどう違うのか。もちろんいずこも人を寄せ付けない偉容を持ち、神さびた神々しい山ばかり。三霊山は三千メートル前後、四霊山は二千メートル弱。よって、そこらの一千メートルクラス(以下)の山々とは高さにおいて抜きんでています。たやすく人が行けないところだからこそ、修行の場になったのでしょう。

とは言え、山々の総数一万五千。そこそこの高さがある山の数を数千としても、修験の山はわずかに七つ。修験道の山伏達は修行の場としてなぜ七霊峰を選んだのか。何か理由があるはずです。

ここで知っておきたい言葉が二つあります。一つは「神奈備(かんなび)」であり、もう一つは「磐座(いわくら)」。日本の山岳信仰に関連した重要な言葉です。

詳細は第28節として簡単に説明しておくと、神奈備とは鬱蒼とした神社、鎮守の森、神社の背後の御神体である山(奈良の三輪山が有名)。あるいは、各地の海岸線にしばしば見かける夫婦岩、風光明媚な那智の滝など全て、神域であり聖地とされます。これらをかつて「神奈備」と呼んで崇拝の対象とされました。言わば聖なる山であり、登れるのは男性のみ。女人禁制のところが多かった(現在でも一部残っています)。

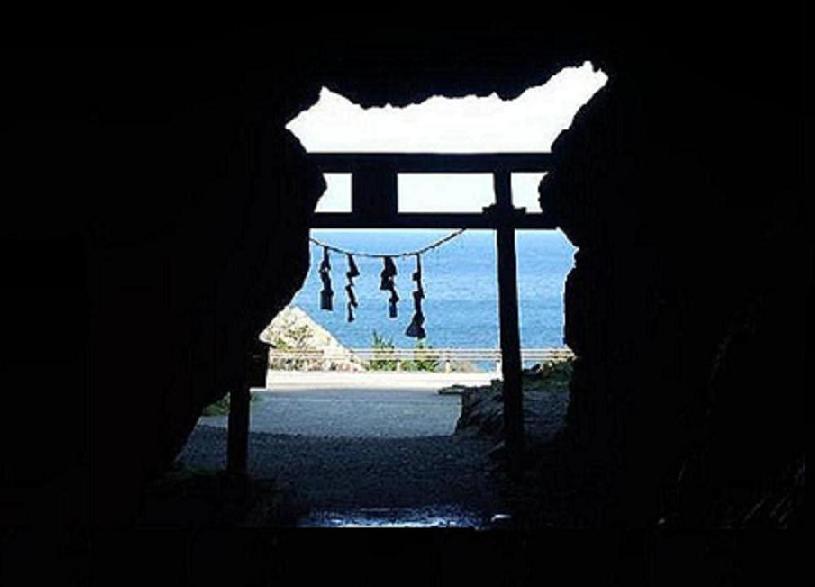

そして、聖地の中でもとりわけ《岩》を信仰の対象としてあがめた。その岩を「磐座(いわくら)」と呼びました。神社の境内に柵で囲まれたり、注連縄が張られた岩を見かけることがあります。夫婦岩も大概注連縄が張られます。あれが磐座であり、巨大な岩だらけの絶壁なども磐座と呼ばれました。

たとえば、歌山県新宮市にある神倉神社のゴトビキ岩。標高120メートルの神倉山の山上に巨大な岩があります。そこに至るには五三八段の石段を登らねばなりません。

また、金峰山にある「西の覗き・東の覗き」と呼ばれる断崖絶壁は巨大な一枚岩です。要するに、そのような特異地を持つところは《聖地》であり、それこそ修行の場としてふさわしかったのです。

閑話休題。

空海マオはこの七霊峰のうち金峰山と石鎚山に登ったことが『三教指帰』よりわかります。マオは山岳修行の定番コースに出かけていたのです。

これらの山々に初心者が一人で登頂するなぞちょっと考えられません。現代でも登山の先輩かガイドを頼むでしょう。つまり、集団行動です。当然野宿も多かったはず。夜は焚火を囲んで雑談から議論になることもあるでしょう。

マオはそこで山伏から道教信者、何より多くの仙人志望者と会ったと思われます。この詳細は第29節をご覧ください。

かつて日本の修験道は習合していた、そして、道教信者は仙人を目指していた。

修験道の中で最も重要な人物は役行者(えんのぎょうじゃ)こと役小角(えんのおづぬ)です。

西暦634年(マオの生誕140年前)に生まれ、日本で唯一「仙人になった」と言われる修験道の開祖。後に神変大菩薩とも呼ばれた実在の人です。

詳細はこちらも第29節として頭に留めてほしいことは空海マオが山岳修行に乗り出したのは鳴くよウグイス(794年)の平安遷都のころ。役小角没(701年)後百年近く経っています。決して忘れ去られるような年月の経過ではないということです。

マオが山歩きをする中で交流した仙人志望者は「修行を積めば、あの役小角のように仙人になれる。そうすれば願いは全てかなう」と(おそらく口角泡を飛ばさんばかりに)断言したでしょう。

仙人を目指すことを大ざっぱにまとめると「神仙思想」と言います。これは儒道仏三教の中では道教に入ります。マオの「異和感」は彼らに対しても発動された……と思えるのです。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

===================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 18 へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録