『空海マオの青春』論文編

後半第 14

プレ「後半」(三)の1

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第285 ―論文編 後半14号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則月1回 配信 2025年01月22日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第14号「『空海論』前半のまとめ(三)の1」

いまだ空海論後半前の「プレ」です(^_^;)。

今号より空海マオが大学寮を退学(19歳と推理)して南都仏教界に入門、以後23歳まで5年間の流れをまとめます。

これは『空海論』前半第21節から30節、第39節から55節の全26回に渡って語った部分です(間の31~38節は「仏教回帰」と題して仏教のイロハを解説)。 昨年末再読して「短くするのは至難の業やなあ」と感じております。

正直「全てそのまま再配信したい」誘惑にも駆られました(^_^;)。

「おいおい」てか? しかし、さすがにそれは鼻白み、眉をひそめる、顰蹙もの[読めなければ検索を]の行為。

なんとかがんばって以下のように8回にまとめようと決意しました。なので原則週一で配信します。 1 仏教入門後の大まかな流れと九つの謎

2 南都仏教――僧侶個人への失望

3 学問仏教、大寺院の経済活動への異和感

4 南都仏教への失望から山岳修験道進出、道教発見

5 神仙思想への失望から仏教回帰、『聾瞽指帰』執筆

6 新しい仏教を求めて一度目の求聞持法百万遍修行

7 室戸岬にて二度目の百万遍修行、改題『三教指帰』公開

8 二度の百万遍修行を経て体得した《全肯定》の萌芽について 今号はその1として「南都仏教入門後の大まかな流れ」をまとめます。

---------------------------------------

本号の難読漢字

・求聞持法(ぐもんじほう)・『聾瞽指帰』(ろうこしいき)・『三教指帰』(さんごうしいき) ・三教(単独のときは「さんきょう」)・神祇(じんぎ)・阿刀(あと)の大足(おおたり)・玄昉(げんぼう)・善朱(ぜんじゅ)・蛭牙公子(しつがこうし)・入唐(にっとう)

---------------------------------------

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第14号 プレ「後半」(三) その1

仏教入門後の大まかな流れと九つの謎

本論前に前節の補足を。

マオに仏教転進を勧めたのは叔父阿刀の大足であると語りました。

文中大足が「腐敗堕落した仏教界で新しい仏教を生みだしてみないか」と言ったこと、そして「彼は帝都の社会、政治状況をよく知っている。もちろん仏教界についても詳しい」と語ったところ。その詳細は論文編前半第16節にあります。

しかし、神祇信仰、儒教の力が弱まり、人民の支配に当たっては仏教に頼るしかない。ゆえに、新しい仏教が求められ、最澄など若手僧侶に期待が寄せられていた。阿刀の大足は当然これらのことをよく知っていたと思われます。 さらに、かつて阿刀家から従五位下に到達した人は一人もいないけれど、僧正玄昉、秋篠寺の善朱和尚は史書と『日本霊異記』に「俗姓阿刀」とあります。よって、阿刀の名は学問、僧界において知られていたことがわかります。 さて、ここから本論。仏教入門後の空海マオについてまとめます。 これまで書いてきたように、空海マオにとって仏教への転進は一つの挫折でした。本当は高級官僚・天皇側近の政治家を目指していたのに、それをあきらめたわけですから。

今なら千人に一人の逸材であれば、東大に行って容易く(?)望みがかなえられるでしょう。しかし、奈良から平安時代は能力より門地の時代でした。 親の身分が高く由緒正しき家柄であれば、ぼんくら息子でも(^.^)たやすく出世できたけれど、それがなければ出世の道はほぼ閉ざされていた。田舎郡司の子弟でしかないマオは大学寮入学後すぐにそれを悟ったでしょう。 その絶望感を最もよく理解したのは儒学者である叔父大足であり、だからこそ彼は門地のない仏教界、能力が高ければ最後は大僧正となって政治と関わり、天皇と対面さえできる仏教を勧めたのだと思います。新しい仏教創始は桓武朝廷喫緊の課題でもありました。

退学は挫折ではあるけれど、新たな目標を見出したことでマオの意気は高く、挫折感を引きずることはなかったろうと思います。 大学寮に入学したのはマオが17歳のとき。一年間通って授業に失望し、進路に絶望して退学を思い始める。しかし、十数年に渡って儒教を学んだ身ゆえ、ドロップアウトは決断しづらく、叔父や両親に言い出せぬままずるずる通い続けた。 翌年「もう一年頑張ってみよう」、あるいは「やめてどうする? どうなる? 先のあてもめどもない」まま通ったけれど、相変わらずの大学寮に萎えた気持ちが回復することはなかった。この間《飲む打つ買う》の自堕落な生活があり、それは「蛭牙公子」としてやや自虐的に描かれました。

そして、帝都を襲った二度の大洪水によって遷都が決まるや、「私も大学寮をやめて都を出よう」と決意し、叔父の勧めによって仏教転進となった……。 よって、マオの仏教入門は18歳の末か、19歳――延暦10(西暦791)年に入ったころだろうと推理しています。 余談ながら、みなさん方はこれまでの人生を百八十度大転換するような道に進んだことがあるでしょうか。もしあるなら、最初は「これまで学んだこと、やったことが全く無意味になった」と思われるはずです。

しかし、それから十年、二十年経ったとき「あのとき学んだことは転換後の人生で大いに役立った」と振り返ることもあります。それはマオも同じだったでしょう。 彼が儒学で学んだ「漢文読書術」は仏教典籍を読むにあたって大いに役立ったはず。マオは仏教経典をすらすら読破していったに違いありません。わずか1年か2年で『聾瞽指帰』仏教編としてまとめられたことを見れば、それがわかります。 『聾瞽指帰』仏教編には仏教のイロハが書かれています。今なら「これを読めば仏教の全てがわかる」とか、ネット事典によって仏教の初歩を知ることができます。しかし、事典も入門書もなかった時代。原文の経典を読みあさってそれを論文化するなど、一体どれほどの能力があれば可能なのか。

空海は千人に一人どころか、一万人、十万人に一人の逸材だったとしか言いようがありません。 ところで、進路変更の見方には少々いちゃもんをつけることもできます(^.^)。

振り返って「あのときは無意味になったと思ったが、その後役に立った」と言えるには、転換後の人生で何らかの《成功》が必要です。進路変更前に学んだことを使って成功できたからこそ、「役に立った」と言えます。 もしも成功がなかったら悲惨(^_^;)。進路変更したが、うまくいかなかったと思うし、学んだことは全てムダだったと感じるのではないか。そうして「進路変更なんぞしなければ良かった」と後悔するかも知れません。 前者が成功の進路変更なら、後者は失敗の進路変更です。これもまた大いにあり得る人生ドラマでしょう。全ての人、全ての進路変更が必ず成功するわけではない。

もしも読者の中に「進路変更して失敗だった」と感じている人がいらっしゃるなら、一つアドバイスを提供します。私は「ならばもう一度進路変更しては?」と思います。 あるいは、それは元に戻る進路変更かもしれません。例えば、ピアノとかバイオリン、絵画など芸術方面に進もうとしたけれど挫折。その後進路変更したものの、それもうまくいかず二十年。そこに至ってもう一度楽器を弾き、絵筆を取ったとき、以前と全く違う表現力を身につけ、今度こそ成功に至るかもしれない……し、やっぱりダメかもしれません(^.^)。

でも、それで良いではありませんか。一度しかない人生です。やりたいことをやりたいようにやれば。成功しようが、失敗しようが。 あだしごとはさておき、仏教入門後マオが『聾瞽指帰』を執筆して改題『三教指帰』として公開したのは23歳の暮れ。それまで正味5年あります。

この間に仏教修行と仏典研究→山岳修行進出→求聞持法百万遍修行との出会い→太龍山・室戸岬、二度の百万遍体験(この間『聾瞽指帰』執筆)と流れます。

かなり濃密な時間を過ごしているものの「新しい仏教」は生み出せていません(『三教指帰』の仏教編にそれがないことでわかります)。 この5年間を仏教編前半とするなら、後半は『三教指帰』公開後の24歳から、遣唐使節の一員として入唐する30歳までの7年間、さらに入唐の旅から長安滞在、帰国までの3年間となります。この結果、ようやく新仏教である《密教》を得て日本に戻るのです。 まとめれば以下のようになります。

(ア)仏教入門から『三教指帰』公開までの5年――[19~23歳]

(イ)著書公開後遣唐使節一員となるまでの7年――[24~30歳]

(ウ)入唐の旅から長安滞在、帰国までの3年―――[31~33歳] 私はこの前半生を、若き空海、めめしく悩むマオが失意失望、挫折を繰り返しながら、やがて夢をかなえる青春時代として描きました。

論文編はさらに詳細を語り、どうやって挫折を乗り越え、夢をかなえたのか、その秘密に迫ろうとしています。 この三期間全てに解きがたい謎が含まれていますが、まずは仏教編前半における謎――と言うか疑問点を列挙しておきます。9項目にまとめました。 1 なぜ寺院内の修学から山岳修行に進出したのか。

2 『聾瞽指帰』執筆の意味――特に儒教・道教・仏教の三教を比較したわけ?

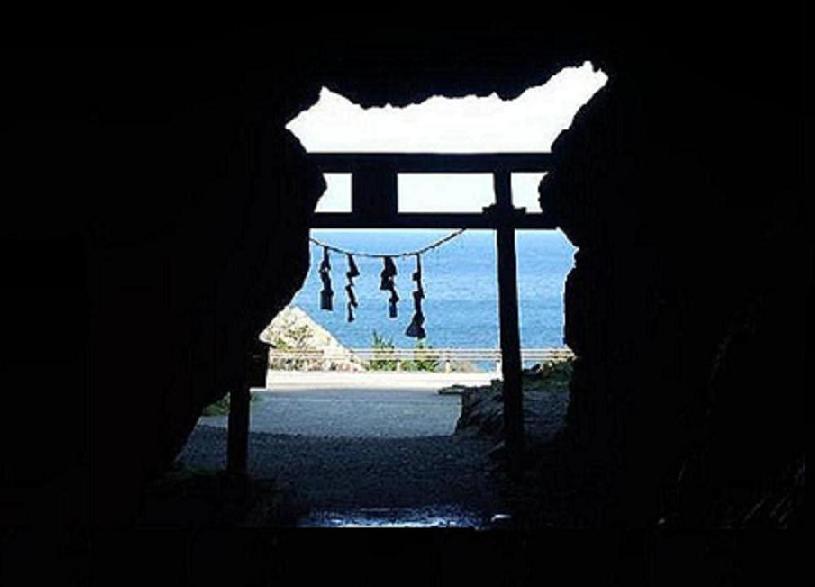

3 求聞持法百万遍修行とはマオにとってなんだったのか。なぜ四国太龍山か、なぜ室戸岬だったのか。

4 なぜ百万遍修行を二度行ったのか。これによって何を得たのか。

5 修験道・山岳修行への失望と、道教を捨てて仏教に戻ったわけは?

6 『聾瞽指帰』を書き上げた時期、完成『三教指帰』との関係は?

7 『聾瞽指帰』と『三教指帰』の内容にはほとんど差がない。そのわけは?

8 『三教指帰』に新しい仏教は書かれていない。なのに、なぜ公開できたのか。

9 『三教指帰』に追加された《全肯定》の萌芽とはどういうことか。 残念ながら、空海自身これらの疑問に全く答えていないので、推理するしかありません。

以後語ることは私の推理による報告です。

この推理が妥当かどうかはもちろん読者の判断にゆだねられます(^_^)。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 15 へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録

↑ 画面トップ