『空海マオの青春』論文編

後半第 15

プレ「後半」(三)の2

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第285 ―論文編 後半15号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則月1回 配信 2025年01月29日(水)

『空海マオの青春』論文編 後半 第15号「『空海論』前半のまとめ(三)の2」

本節は南都仏教入門、仏道修行、仏典研究から南都学問仏教、仏教界への失望について眺めます。空海マオは「このままでは新しい仏教を創始することはできない」と考え、当時流行りでもあった山岳修行に乗り出す。そして、修験道から道教・神仙思想を発見します。

空海は南都仏教に入門しながら、寺を飛び出して山岳修行に進出する理由を終生語っていません。しかし、南都仏教に失望したに違いない。ここでも大学寮の《入学→失望→退学》とよく似た経緯――すなわち《仏教入門→失望→寺院を離れての山岳修行》があったと推理できます。

マオの仏教入門はあくまで新しい仏教創始が目的です。おそらく一年も経たずして「このままでは新しい仏教を生み出せない。現実の仏教は腐っている」と感じたかもしれない。それゆえ、寺を離れて山岳修行に飛び出したのです。

本節にて仏教界に対する失望を眺めますが、その前に《現代仏教の問題点》について触れたいと思います。以下四項目が考えられるのではないでしょうか。

1 僧侶がただお経をとなえるだけで、意味を理解せず、説くこともしていないこと。

2 葬式仏教であること、苦しむ人の心を救う働きかけがなされていないこと。

3 ああだ、こうだと不毛の仏教論を交わす学問仏教に陥っていること。

4 法事やお墓に多額の金銭を徴収する金儲け主義に陥っていること。

論文編前半をお読みの方はおわかりと思います。

この4項目は奈良から平安初期の仏教界が陥った「腐った現状」のまとめなのです。

なお、本節の詳細は空海論前半第23節にあります。

『空海論』前半のまとめ(三) その2

1 仏教入門後の大まかな流れと九つの謎 1月22日

2 南都仏教――僧侶個人への失望 1月29日

3 学問仏教、大寺院の経済活動への異和感

4 山岳修験道進出、道教発見

5 神仙思想への失望から仏教回帰、『聾瞽指帰』執筆

6 新しい仏教を求めて一度目の求聞持法百万遍修行

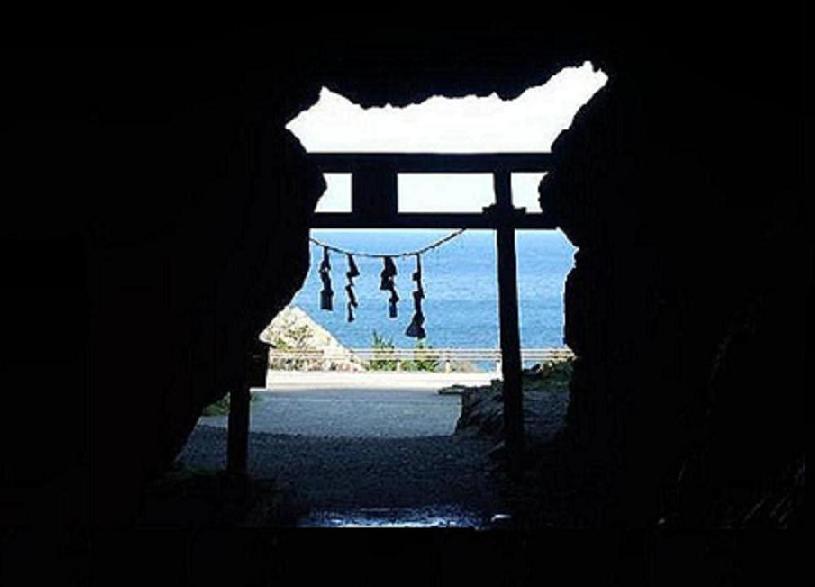

7 室戸岬にて二度目の百万遍修行、改題『三教指帰』公開

8 二度の百万遍修行を経て体得した《全肯定》の萌芽について

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本号の難読漢字

・斑鳩(いかるが)・勤操(ごんぞう、大安寺の僧)・論疏(ろんしょ、仏教注釈書の経典)・読誦(どくじゅ)・出挙(すいこ、種もみを貸し出す経済活動)・『続日本紀(しょくにほんぎ)』・神祇(じんぎ)信仰・八百万(やおよろず)の神々・崇仏(すうぶつ)・開眼(かいげん)供養・鑑真(がんじん)・念誦(ねんじゅ)・僧綱(そうごう)・僧正(そうじょう)・僧都(そうず)・律師(りっし)・霊験(れいげん)・濫(みだ)りがましい・徒(いたずら)に・侮(あなど)り・濫行(らんぎょう)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************

後半第15号 プレ「後半」(三) その2

南都仏教――僧侶個人への失望

空海十代から二十代の頃、仏教を学ぶには平城京奈良が最適の場でした。新しい仏教創始に突き進むと言っても、まずは古い仏教、今ある仏教を知らねばなりません。当時仏教修学の場として南都仏教にまさるところはありません。

マオは長岡を出て旧都平城京に向かいました。ときは延暦12年、マオ19歳。

長岡ではすでに建物の解体が始まっていたでしょう。弥生三月の頃なら、春の息吹を感じつつ「南都仏教は一体どのようなものか。儒教が仁の風とするなら、仏教はいかなる風を世にもたらすのだろう」などと考えたのではないでしょうか(^_^)。

以前書いたように平城京から長岡に遷都した際、南都七大寺の移転は許されませんでした。平安京遷都が決まったとき、七大寺の重鎮は新都移転を夢見たかもしれません。ところが、七大寺は平安京にも移れなかった。

遷都後平安京には「帝都を守るため」東寺・西寺の巨大寺院、また周囲の山々に多くの寺院が建てられます。しかし、それらは全て《新仏教発掘・育成》のためであり、南都仏教の古老に声はかからなかったようです。新進気鋭の僧の中に比叡山の若き最澄がいたことはすでに述べたとおりです。

ちなみに、南都七大寺とは興福寺・東大寺・西大寺・薬師寺・元興寺・大安寺・法隆寺の七寺を指します。法隆寺は奈良市内ではなく斑鳩(いかるが)にあるので、法隆寺にかわって唐招提寺を入れる説もあるそうです。

マオは叔父の勧めに従って奈良仏教の門を叩いた。彼が入門した寺は大安寺と言われます。師事したのは勤操大徳とも。この件について私の新説はなく、定説に従いたいと思います。

当時南都仏教は六宗に分かれていました。それが以下。中心的な寺院名も列挙します。

《南都六宗》

・法相(ほっそう)宗――興福寺・薬師寺

・倶舎(ぐしゃ)宗―――東大寺・興福寺

・三論(さんろん)宗――大安寺・東大寺南院

・成実(じょうじつ)宗―元興寺・大安寺

・華厳(けごん)宗―――東大寺

・律 (りつ)宗――――唐招提寺

この詳細を語ることは本論の趣旨と外れますので、詳しくはネット事典をご覧下さい。

全体の特徴として六宗は実践的仏教と言うより、学問仏教の趣が強かったようです。それも経典そのものより、論疏(ろんしょ)が研究されていました。

論疏とは先人が書いた仏典注釈書ですが、読誦されて経典のように扱われたようです。

さて、新仏教創始という燃える思いをもって南都仏教に入門したものの、仏教界への失望は早かったと思われます。空海論文編前半では以下のように4節にわたって推理・解説しました。

[南都仏教への失望]

第23 その1……マオが山岳修行に乗り出したわけを、二冊の史書から探る。

第24 その2……南都学問仏教の詳細とマオの思いについて。

第25 その3……大寺院による高利貸しのような経済活動「出挙(すいこ)」について。

第26 その4……鎮護国家仏教への異和感について。

要約なんぞしたくないけど、敢えて短くまとめます(^_^;)。

前置きで列挙した「現代仏教」の問題点。それは空海が南都仏教に入門した奈良、平安初期の仏教――寺院や僧侶に対する批判です。

誰が批判したか。桓武朝廷です。

どこにあるか。史書の中に書かれています。

具体的には桓武天皇治世前後が書かれている『続日本紀』(宇治谷孟訳、講談社学術文庫)と『日本後紀』(森田悌訳、講談社学術文庫)の二書です。

さて、インドで生まれた仏教が中国や朝鮮半島を経由して日本にもたらされたのは六世紀半ば。538年とも552年とも言われます。

当時日本の土着宗教は神祇信仰、すなわち「八百万の神々」でした。

世界各地の宗教・信仰がいずこも排他的であるように、日本とて例外ではなく、輸入当初は日本の神々と仏の対立があったようです。それは崇仏・廃仏論争と言われます。

六世紀の終わり頃仏教受容派が勝ち、明日香に日本最古と言われる飛鳥寺が建立。そして、聖徳太子による四天王寺・法隆寺建立と続き、七世紀に入ると神仏習合も始まったようです。「なんときれいな平城京」――710年奈良時代が始まるころ、仏教は鎮護国家の宗教として重要な位置を占めるようになります。

その後諸国に国分寺・国分尼寺の設立、総本山の東大寺建立。そして、天平17(745)年、聖武天皇による大仏造像が発願され、7年の歳月をかけて完成するや、天平勝宝四年に開眼供養が行われました。

この年唐僧鑑真が来日したことも日本仏教にとって重要なことでした。それまで受戒の作法(正式な僧となるための誓いの儀式)は日本に伝わっておらず、鑑真が初めて日本にもたらしたからです。

よって「鳴くよウグイス平安遷都」の794年ころは仏教導入から200年を経過しています。

このような流れを経て空海マオが生まれたのが東大寺大仏開眼供養の22年後(774年)のことでした。同年4月11日の条に『人民は般若心経をとなえよ』と詔勅があります。「立っているときも座っている時も歩いている時も、皆(般若心経を)念誦せよ」とあるので、全国津々浦々で般若心経をとなえる声が聞こえたことでしょう。

ところが、同時に仏教界の腐敗、堕落ぶりも史書に取り上げられるようになります。

詳細は論文編前半第23節をご覧ください。

いくつか抜き書きすると、「近年の僧侶の行為は俗人と変わらず、上は無上の慈悲深い仏の教えに違い、下は国家の法律を犯しているという。僧綱(教団統括者、僧正・僧都・律師)が率先して行いを正すならば、他の者は皆正しくなるであろう。〜略〜また、諸国寺院の統括管理者がもっぱら権力のある者に私事を頼み込んでいる。このような不正は、この上放っておくべきではない」とあります。

桓武天皇即位二年後の延暦2(783)年(マオ9歳)の条には、貴族が田地を寺に寄進する問題について記述があります。「このままでは、もし年代がたてば寺でない土地はなくなるであろう」と言い、同年12月6日には借金で苦しむ民の惨状が語られ、「寺は高利貸しに走り、官人は見逃している」として諸寺に詔が出されます。寺が高利貸しに走っているとは聞き捨てならぬ言葉です。

延暦14(795)年(マオ21歳)5月25日の条には10年前の勅令について触れ、「出家した人は本来仏道を修行するのがつとめである。〜しかるに仏法の趣旨に背き、〜略〜仏の霊験と偽り称して愚かな民を欺き誤らせたりしている。このような僧尼は畿外へ追放せよ」と決めた。ところが、十年経っても守れていないとして次の勅令が出されました。

「(この制令に従わぬ)違反者が多数となっている。髪を切り俗世間と縁を絶つのは、もとより修行のためであるのに、うわつき濫りがましいさまは右のとおりである。これでは僧尼でありながら、かえって仏教の教えを破り、徒に教界を汚すだけでなく国家の法を乱すことになる」とあります。

さらに延暦17(798)年(マオ24歳)4月15日の条には、「(僧侶の中には)『法華経』と『金光明最勝王経』の音読は学習しても、教説を理解していない者がいる状態である。仮にも僧侶となり課税されないという特権を与えられながら、かえって大切な仏教の戒律を棄て学業を廃しているのである。これでは形は僧侶でありながら、行いは在俗と同様である」とあります。

続いて「現実の僧侶は仏教の優れた学業を大切と思わず、ある者は経済活動を営み村里に出入して通常の民と異ならない状態である。このため、多くの人たちが僧侶を侮り、仏教の教えが衰亡する事態となっている。道に外れた僧侶は仏教の真理を汚すだけでなく、国法にも違反している。今後はこのような僧侶を寺へ居住させたり、供養してはならない」とあります。

同年7月28日の条にも「平城旧京には元来寺が多く、淫らな僧尼による濫行がしばしば発生している。正五位下右京大夫兼大和守藤原朝臣園人を起用して検察させよ」とあります。これは僧尼による恋愛を指し、それを乱れた行いとして摘発したと考えられます。

仏教を学びながら、経典は読めるけれど、内容は理解していない。そして、行いは在俗と変わらず、大寺院は高利貸しのようなことをしている。「何をやっておるんじゃ!」という桓武朝廷のお怒りが感じ取れます。

結果、桓武朝廷は(今までなかった)得度試験の実施を決定します。

上記延暦17年4月15日の条に「年ごとに定員枠のある年分の得度者は若年の者から採用することが慣例となっているが、『法華経』と『金光明最勝王経』の音読は学習しても、教説を理解していない者がいる状態である。〜今後、年分の度者には年齢が三十五歳以上で出家としての心構えが定まり、仏教の知識・修行共に十分で漢音を習得した、僧侶たるにふさわしい者を選んで充てるべきである」とあります。

具体的には毎年十二月以前に得度試験を実施する。内容は十条の口頭試問を行い、五ヶ以上答えられた者を仮の得度とし、受戒の日さらに十の試問を行う。そして、八ヶ以上で合格と決められました。

つまり、今まではお経が読めさえすれば十代でも二十代でも得度ができ、葬式のお経上げに参列できた。もちろん布施ももらえた。だが、これからは35歳以上、なおかつ仏教の内容を理解できていなければ、得度できないことになるわけです。

この勅令に対して空海マオはどのような反応を見せたか。

同輩僧が「大変だ、大変だ。得度試験が始まる。しかも、三十五歳になるまで得度できない」と駆けてくれば、マオはすずしい顔で「本当に仏典の内容を理解しようと思えば、入門後十年二十年かかって不思議ではない」と応じ、「良いことだ」と言ったのではないでしょうか(^_^)。

この年マオは二十四歳。仲間が「お前は三十五になるまで得度できないのだぞ。それでいいのか」と言えば、マオは「私はまだ新しい仏教を生み出していない。それまで得度するつもりはなかったから、どうってことはない」と答えたのではないかと思います。

さらに、「これからはお経をとなえるだけでなく、内容までしっかり理解しなければならないということだ。本人のみならず仏教界にとっても良いことだと思う」と続けたような気がします。

以上、南都仏教界の僧侶個人に蔓延した問題点について語りました。

南都仏教が空理空論の学問仏教に陥ったこと、寺院が高利貸しのような経済活動に走った点については次号に回します。

===================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

そのころから彼への誹謗中傷がSNSで飛び交い、自宅は特定され、身の危険さえ感じて知事の再選後辞職していました。それでも誹謗中傷がやむことはなかった。

最近発信元とも言えるN党T党首が「警察が彼を調べている。逮捕が近い」と書き、それは数十万人のフォロワーによって拡散されていたそうです。

警察は自殺を受け、異例とも言える「そのような取り調べの事実、逮捕の予定はなかった」と発表し、T党首は「間違っていた」と過ちを認め、謝罪の動画を出しました。

知事のパワハラ(これはまず事実でしょう)が二人目の犠牲者を出した――私にはそう思えます。罪深いことです。

いろいろ書きたいことはあれど、一つだけ「誰かに対して根拠がなくとも批判の言葉を書くことは正しい」と思っている方々。それを「いいね」として無条件に拡散することは「もっと良いことだ」と思っている方々へ。

日本では言論の自由があります。しかし、誹謗中傷のSNSが過ぎると、この言論の自由は規制されるようになります。

あなた方は「日本を中国やロシアや北朝鮮のような、国民が物言えぬ国にしたいのですか」と。反省を促すとともに私自身も自戒にしたいと思います。 御影祐

===================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信

詳しくは → PDF版配信について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

後半第 16 へ

→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録