『空海マオの青春』論文編 第 28

「山岳修行」その2

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第105 ―論文編 28号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則月1回 配信 2016年 4月10日(日)

『空海マオの青春』論文編

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−本号の難読漢字

・金峰山(きんぷせん)・石鎚山(いしづちやま)・天保山(てんぽうさん)・畏怖(いふ)・日本七霊山(ななれいざん)・七霊峰(ななれいほう)[なお、詳しい山名はネットをご覧下さい]・大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)・神奈備(かんなび)・磐座(いわくら)・大神(おおみわ)神社・注連縄(しめなわ)・神倉(かみくら)山

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

*********************** 空海マオの青春論文編 *********************************

『空海マオの青春』論文編――第28「山岳修行」その2

第28「山岳修行」その2 山岳信仰

空海マオが実践した山岳修行について明確に実名が残されているのは奈良金峰山、四国愛媛の石鎚山、そして百万遍修行の徳島太龍山と高知室戸岬です。

その詳細はいずれ語ることにして、今号では山岳修行の「そもそも」論を語っておきたいと思います。

そもそも山岳修行とはいかなるものだったのか。日本ではなぜ山岳信仰が盛んだったのか。

日本の平地は国土の二十五パーセントであること、ご存じでしょうか。逆に言うと四分の三を山地が占める、山また山の国であります。大はもちろん三七七六の富士山。小は大阪市にある天保山。標高わずか四・五メートル(^.^)なのに、国土地理院の地図でれっきとした《山》として認知されています。

ここでクイズです。日本の山は一体いくつあるのか。次より選んでください。

(ア)五千ほど (イ)一万ほど (ウ)一万五千ほど

答えは(ウ)。最低でも一万五千以上あるようです。四十七で割ると、一県あたり三百強。そんなにと驚くほどの数です。

以前カンボジアのアンコールワットを旅したことがあります。トンレサップ湖までバスで行ったとき、見渡す限り全て平原で山が一つも見えませんでした。湖も船に乗って数キロ進んだとき(水が土色に濁っていたので)、「今深さはどのくらいですか」とガイドに聞くと、「1メートルくらいです」と言います。その深さは船が出発したときの深さだから、驚異の平坦ぶりに唖然としたものです。日本はどこにいても山が見えますから、考えられません(^.^)。日本人と山は切っても切り離せない関係にあると言えます。

もう一つ日本最大の特徴は日本列島と言うように周囲を取り囲む海でしょう。どこかで聞いたことがあります。日本は世界で最も長い海岸線を持つ国であると。

そして、急峻な山地から漏れ出るわき水、雨水を集めて流れの早い川がたくさんあることも大きな特徴です。かつて川は飲み水であるとともに、生活排水を流す下水でもありました。あれって流れが早くなければ、とても使えたものではありません。

たとえば、ヨーロッパのライン川など、もしもウンチがぷかぷか浮いていたら一日経ってもそこから動かないと聞いたことがあります。ヨーロッパで上水・下水の区別が早くから生まれたのは生活排水を川に流せないからであり、日本ではすぐ流れていくから下水が発達しなかったのでしょう。「水に流す」のことわざは日本だから成立したのです。

記紀の神話に海幸彦、山幸彦の話があります。二人は燃え盛る産屋で生まれた兄弟で、海で漁をするのが兄の海幸彦。山で猟をするのが弟の山幸彦です。兄が「たまには道具を変えてやってみよう」と提案して釣り具、弓矢を取り替えてみたことが二人の争いの元になる話はご存じかと思います。この争い、海神の協力を得た弟が勝ちます。

意外と知られていないのが、日本の初代天皇とされる「神武」は兄弟の争いに勝った山幸彦の孫です。つまり、日本の初代統治者は山(陸)を制する者であり、それが海の民を支配するようになった……とも受け取れます。もしも海を制する者が山の民を支配していたら、神話の内容は正反対になっていたと思います。

それは余談ながら、日本の自然環境を一言でまとめると、「山であり海であり、四季折々の豊かな自然」と言えます。

豊かな自然と書くと、いいことばかりに聞こえるけれど、人が制御できない災害を起こすのも自然です。長雨、大雨、台風、川の氾濫、山崩れ、地震、噴火に津波。かつてどこでもあった干害など、自然は人に災いと苦しみ、悲しみをもたらします。

日本には長らく自然を征服する科学、取りわけ地震学が発達しなかったと言われます。自然の猛威を目の前にすれば、ただただひれ伏すしかなく、征服しようなどと考えなかったのでしょう。

ちなみに、山と海は一見無関係に思えます。ところが、近年の研究では魚貝類がたくさん捕れるには川の上流の森林が整備されている必要があるそうです。森林の養分が川を通じて海に流れ出し、それによって魚貝、コンブ、ワカメなどが豊かに育つというのです。だから、森林を伐採してはげ山にしたままだと、河口近くの海は漁獲高が激減するそうです。

このような国に住む人が山や海を畏怖し、その恵みに感謝し、山や海に神がいると考える信仰を育むことはある意味当然だと思います。山の神、海の神を怒らせてはいけない、敬い尊崇することこそ穏やかな生活を続けるよすがとなります。

科学万能のような現代においてさえ、雨が降らなければ雨乞いをするし、地震や噴火はいまだ予測できず、災害によって愛する人を亡くしても受け入れるしかありません。二千年前も一千年前も現代も、自然と日本人との関係はさほど変わっていないのではないでしょうか。

それはさておき、本稿は山岳修行についてですから、山に特化して話を進めたいと思います。

この山々、人間の寿命をはるかに超えて何千年、何万年となく生き続けて(?)います。『竹取物語』に登場する「不死の山」――富士山の偉容と高さは(有史以後三度の大噴火は山頂ではないので)現代とさほど変わっていないはずです。

となると、素朴な疑問として山岳修行と言う限り、修行するなら、山はどの山でも良いことになるでしょう。ところが、修験道として著名な山々はどうも「どの山でもいい」と言えないようです。

日本古来の山岳信仰や修験道の盛んな山として有名なのが「日本七霊山・七霊峰」と呼ばれる山々です。具体的には以下([ ]内は県、数字は標高)。

まずは日本三霊山と言われる三つの山。

・富士山[静岡、3776]

・立山[富山、雄山3003・大汝山3015・富士ノ折立2999]

・白山[石川岐阜県境、御前峰2702・剣ヶ峰2677・大汝峰2684]

そして以下四つの山。

・大峰山[奈良、八経ヶ岳1915・山上ヶ岳1719・稲村ヶ岳1726]

・釈迦ヶ岳[奈良、1800]

・大山[鳥取、剣ヶ峰1729・弥山1709]

・石鎚山[愛媛、天狗岳1982・弥山1974・南尖峰1982]

ご覧になってわかるように、富士山と釈迦岳が単独峰で他の五山はいくつかの山々を総称した呼び名です。さらに、大峰山の一部「大峯奥駈道」を特に金峰山と呼び、空海マオはこの中から金峰山と石鎚山に登りました。マオは山岳修行の定番コースに出かけていたのです(^_^)。

それでは、この七霊山とそこらの山は一体何がどう違うのでしょう。もちろんいずこも人を寄せ付けない偉容を持ち、神さびた神々しい山ばかりです。三霊山は三千メートル前後、四霊山は二千メートル弱。よって、そこらの一千メートルクラス(以下)の山々とは高さにおいて抜きんでています。たやすく人が行けないところだからこそ、修行の場になったのでしょう。

とは言え、山々の総数一万五千。そこそこの高さがある山の数を数千としても、修験の山はわずかに七つ。修験道の山伏達は修行の場としてなぜ七霊峰を選んだのか。何か理由があるはずです。

ここで知っておきたい言葉が二つあります。一つは「神奈備(かんなび)」であり、もう一つは「磐座(いわくら)」。日本の山岳信仰に関連した重要な言葉です。

たとえば、大きな神社はほとんど鬱蒼とした森の中にあります。小さな神社でも鎮守の森と言われる茂みの中にあり、巨木が立ったりしています。また、奈良の大神(おおみわ)神社など、背後に山を持つ神社は神殿がないところが多い。背後の山が神体だからです。大神神社の場合は三輪山であり、三輪山が神のまします聖なる地です。それゆえ、三輪山は長らく女人禁制、山行禁止の山でした(現在は許可を取れば男女とも登れます)。

あるいは、各地の海岸線にしばしば見かける夫婦岩、風光明媚な那智の滝なども、神域であり聖地です。これらをかつて「神奈備」と呼んでいました。

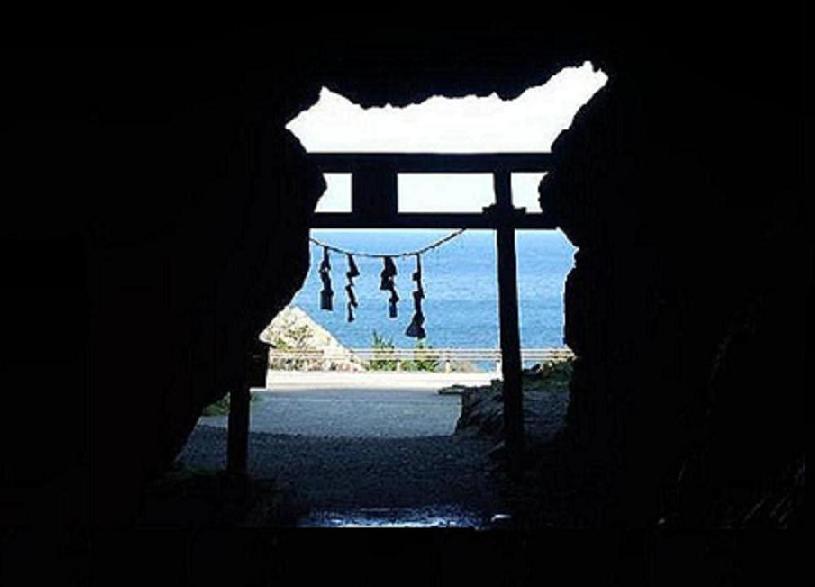

そして、聖地の中でもとりわけ《岩》を信仰の対象としてあがめた。その岩を「磐座(いわくら)」と呼びました。神社の境内に柵で囲まれたり、注連縄が張られた岩を見かけることがあります。夫婦岩も大概注連縄が張られます。あれが磐座であり、巨大な岩だらけの絶壁なども磐座と呼ばれたのです。

でっかい磐座で代表的なものは和歌山県新宮市にある神倉神社のゴトビキ岩です。標高120メートルの神倉山の山上に巨大な一枚岩があります。そこに至るには五三八段の石段を登らねばなりません。また、金峰山にある「西の覗き・東の覗き」と呼ばれる断崖絶壁は巨大な一枚岩です。要するに、そのような特異地を持つところは《聖地》であり、それこそ修行の場としてふさわしかったのです。

日本七霊峰は全て磐座を持っている――と言うより、山頂付近はどこも巨大な岩山です。そこには神がいるのであり、聖地としてあがめ尊崇した。要するに、どこでもいい山で修行がなされたのではない。聖なる地で修行がなされたのであり、修行の山は聖地として認識されていた。それが日本七霊山と呼ばれる山行登拝、修験道修行の必須条件だったと思われます。

=======================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

=======================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編配信終了 論文編連載中

小説編PDFファイル500円にて販売 詳しくは → PDF版販売について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++