『空海マオの青春』論文編 第 12

「蛭牙公子=空海マオ」論 その5

本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。

『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第89号―論文編12号

(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)

原則月1回 1日配信 2013年4月1日(火)

『空海マオの青春』論文編 12

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−本号の難読漢字

・蛭牙公子(しつがこうし)・兎角公(とかくこう)・亀毛(きもう)先生・虚亡隠士(きょもういんし)・外甥(がいせい)・『聾瞽指帰』(ろうこしいき)・『三教指帰』(さんごうしいき)・阿刀(あと)家大足(おおたり)・影印本(えいいんぼん、原典を写真撮影して書籍にした資料)・面容魁梧(めんようかいご、でっかい顔と身体)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

*********************** 空海マオの青春論文編 *********************************

『空海マオの青春』論文編――第12「蛭牙公子=空海マオ」論 その5

第12 「蛭牙公子=空海マオ」論 その5「外甥蛭牙公子」

はじめにいつもの余談です(^_^)。

大学国文科で学んでいた頃、先生方から折に触れ「原文にあたれ」と注意されました。刑事ものドラマでよく「捜査が行き詰まったら現場に帰れ」と言われる。それに似ているかもしれません。

たとえば、ゼミなどである部分を担当したとき、様々な文献や資料・研究論文をあさります。それらはほぼ活字化されていますが、元資料の誤字脱字はだいたい活字本に変えられた段階で訂正されています。専門書だと「元はこうなっている」と注記されますが、一般向けの場合はまずありません。

それらの資料を使うとき、人が判断した結果をうのみにしてはいけない――それが先生方の教えでした。いわば孫引き、ひ孫引きの資料を使って論を組み立てるな。誤字脱字を含めて「原文を見てものを考えろ」というわけです。

ちなみに、この余談は以後の伏線でもあります(^_^)。

さて、前号「蛭牙公子は空海マオ自身を戯画化して描いた」との結論、いかがだったでしょうか。私は推理小説のように『聾瞽指帰』にはマオの暗号がちりばめられていると見ました。

この暗号説、我ながらかなり説得力があるのではと思っています。しかし、読者各位はまだまだ疑っていることでしょう。天才空海、偉大な宗教家空海が「そんなことやるだろうか」と。

そこで、もうちょっと暗号説を補強しておきます。この件、実は暗号ではないかもしれないとの意味を込めて。

と言うのは『聾瞽指帰』と『三教指帰』の表記を比較してみると、面白いことがわかるからです。

マオは『三教指帰』序に阿刀家大足の名を出したとき、以下のように「外氏」と記しました。

「余年志学、就外氏阿二千石文学舅(おじ)」(余志学の年、外氏阿二千石文学の舅に就き)

大足の名はないけれど、「外氏」とは母方の親戚であり、禄高二千石、職は天皇家の家庭教師である「文学」とあるので、(親戚が他にいるとしても)儒学者阿刀の大足と限定されます。さらに主語が「余」なので、空海マオは自分のおじとして大足さんを紹介したことになります。

一方、同じ序の後半に「復有一表甥」としてならず者「蛭牙公子」を登場させます。この「表甥」は「外甥」同様「母方のおい」を意味します。

ここで注目したいのはこの一文「復有一表甥」に主語が省かれていることです。

この二カ所が通常どう口語訳されるかと言うと、前者は「私には母方の親戚である阿刀家に禄高二千石の(大足という)おじがいて」と訳し、後者は「私にはまた一人母方の甥がいて」のように、どちらも「私には」が補って訳されます。つまり、空海マオには阿刀の大足というおじさんがいて、同時に女たらしでギャンブル狂の甥がいると解釈したことになります。

ところが、モデルをせんさくしてみると、若干二十歳前後のマオにそのような甥がいるはずもないから「おかしい」てなことになったのです。

前者は「余」とあるのだから、当然「私は」を入れるでしょう。ところが、後者には主語がありません。この二カ所の間には他の主語もあるけれど、主流は「余」です。よってここも主語は「私」と見て「私には一人母方にならず者の甥がいる」と訳されるのは自然です。

しかし、主語が書かれていないのだから、次のように別の主語を入れて口語訳することも可能です。

「私には母方の親戚阿刀家に大足おじがいます。〜また《彼には》一人母方の甥に蛭牙公子という者がいます」と。

このように口語訳すると、マオには大足おじさんがいる。大足叔父さんにはならず者の蛭牙公子という甥がいる――と解釈できます。マオから見た母方の叔父大足、大足から見た甥のマオ。この関係がそのまま投影されて矛盾がありません。

そして、作品全体は蛭牙公子が儒道仏の三教に感嘆して心を入れ替え、最後は仏教を信奉する(=空海マオ)と描かれているのです。

こうなると、この部分は別に暗号ととらなくとも良い。「空海ははっきり書いているではないか。蛭牙公子は阿刀家大足の甥である」と解釈できるのです。

さすがにそこまで言えないとしても、私には若きマオの言い訳じみた言葉が聞こえるような気がします(^_^)。

「この蛭牙公子、私自身の甥とは言っていませんよ。主語を書いていないんだから。ただ、母方の甥がいると書いているだけです」と。

これは余談で書いたとおり、口語訳を読んでいるだけでは気づきません。

私が参考にした福永光司氏の『空海、三教指帰ほか』ではどちらも「私には〜」と訳されています。原文の漢文(ここは活字)を見て「主語がないではないか」と気づいたのです(^_^)。

それからもう一つ、活字体原文の元となる原典――影印本を見て驚くべきことがわかりました。

私は前号で〈マオはまず『聾瞽指帰』を書き、儒教編の初めに「蛭牙公子は母方の甥」と記した〉と書きました。

話が複雑になるのでこう書きましたが、厳密に言うとこれは間違いです。活字本では儒教編の初めに「外甥蛭牙公子」とあるけれど、影印本では「外甥」と書かれていません。編著者が活字にするとき、「外□」の文字を「外甥」に訂正したのです。

では、ここでクイズです(^.^)。

外甥の部分、原典では一体なんと書かれているでしょう。以下の□を漢字一文字で埋めてください。

「兎角公之外□ 、有蛭牙公子者」(ヒントはおいの反対語)

ヒントを見ればすぐにわかったでしょう。答えは「姪」です。

□の漢字は「姪」。なんと原典では「甥」ではなく「姪」になっているのです。外姪は「がいし」と読むのでしょうか。

空海自筆とされる国宝『聾瞽指帰』(日本に一つしかない)には、「兎角公之外姪、有蛭牙公子」と書かれている。これを知ったときは驚くと同時に、「証拠を見つけた!」と叫んだものです(^_^)。

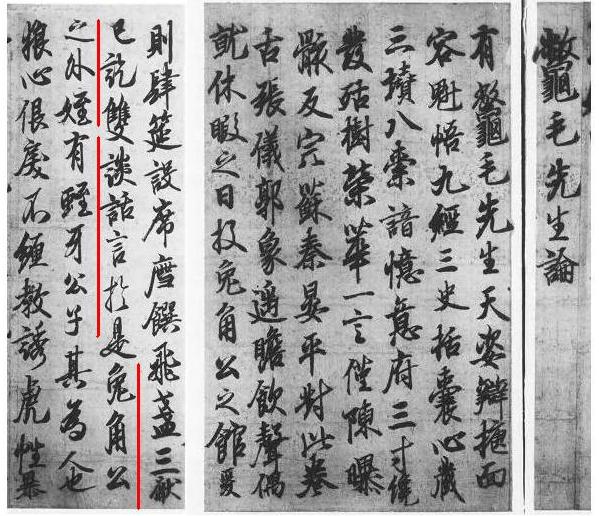

下に『聾瞽指帰』儒教編(亀毛先生論)の影印本を掲載しました。傍線部に「兎角公之外姪」があります。

『聾瞽指帰』該当部

となると原典に忠実に口語訳するなら、ここは「兎角公の母方の姪に蛭牙公子という者がいた」と訳さなければなりません。

不思議だと思いませんか。なぜ《姪》なんでしょう。「公子」とは貴族の子弟を意味する言葉なのに。

原典は毛筆で書かれています。《甥》と書くべきところ、筆が滑って《姪》と書いてしまった。「弘法も筆の誤り」なんでしょうか(^.^)。

私はこれを発見したとき、マオの意図を直ちに見抜きました。これは筆の誤りなんぞではない。マオは『聾瞽指帰』を執筆した段階では、蛭牙公子をマオ自身ととられたくなかった。だから《姪》としたのであろうと。

ちょうどそのころ東京上野の博物館で空海展が開催されていました。目玉は門外不出の『聾瞽指帰』原典の公開です。「こりゃあ確認せねば」と見に行きました(^_^)。

博物館は多くの閲覧者で一杯でした。『聾瞽指帰』の巻物はガラス張りの容器の中に置かれ、私はずらりと開かれた巻物を初めからたどっていきました。そして、儒教編の冒頭部に見つけました。そこには確かに「外姪有」と書かれていたのです(^_^)。

空海マオは『聾瞽指帰』執筆に際して蛭牙公子を「母方の甥」ではなく「母方の姪」としていた。諸研究家はこの部分を単なる誤字と見たか全く問題にしなかったようです。

しかし、私は思いました。いやいや、これは単なる誤字ではない。マオが最初は蛭牙公子を外甥としたくなかった。それを示しているではないかと。

マオは『聾瞽指帰』を書いたとき叔父の名を出すつもりはなく、自身を描いたとするつもりもなかったのです。もしもその気持ちがあれば、『三教指帰』のように序に阿刀や蛭牙公子の名を出し、《外甥》蛭牙公子として紹介したはずです。

ただ、「全く自身を描いたとするつもりがなかった」とは言えません。それなら「外姪」もやめて「兎角公の息子」とか「知り合いの若者」とでもすれば良かったのです。本当は「兎角公の外甥」と書きたかった。しかし、「外姪」にとどめたと見るべきです。その理由は『聾瞽指帰』が私小説として読まれるおそれがあったからでしょう。

志賀直哉は『暗夜行路』を書いたとき、それが私小説として読まれないよういろいろ工夫しました。そのようにマオも『聾瞽指帰』執筆に際してどう書くか悩み、配慮に配慮を重ねたのだと思います。「蛭牙公子とは私のことだ。それは読者に気づいてほしい。しかし、半面気づいてほしくない気持ちもある。大足叔父さんや阿刀家に迷惑をかけるからだ。おじさんの許可も取っていないことだし、ここは取りあえず母方の姪にしておこう」と考えたのではないでしょうか。

このように「姪」の一文字からマオの微妙な心情が読みとれるのです。

これは福永氏の口語訳本を見ているだけでは全く気づきません。そこに掲載されている白文(活字体)も「外甥」だから気づきません(同書は一般向けの本なので注もありませんでした)。

原文の原文とも言うべき、影印本を見て初めてわかることです(厳密に言うと、私は専門書の「原典との異同」を見てこのことに気づき、影印本を見て確認した――という流れです)。世の大学国文科学生諸君もぜひ「原典」を確認する習慣を身につけてください(^_^)。

さて、これらのことから『聾瞽指帰』と改題『三教指帰』、マオと阿刀の大足をめぐる関係は以下のようにまとめることができます。

まず『聾瞽指帰』執筆当初――。

マオは大足叔父を亀毛先生、自身を蛭牙公子として戯画化して描くことにした。二人の関係は「母方のおじとおい」である。序では叔父の名を出さず、その件に一切触れなかった。本編儒教編では蛭牙公子が自分を描いたとわかるように「外甥蛭牙公子」と書きたかった。しかし、これによって大足叔父とマオの関係がはっきりして阿刀家に迷惑をかけるかもしれない。そこで蛭牙公子は甥ではなく姪にして「外姪蛭牙公子」と書いた。

次に『聾瞽指帰』を大足叔父に読んでもらった――。

叔父は亀毛先生として描かれたことを笑い飛ばした。また「蛭牙公子とはマオのことじゃな。お前はそこまでひどくなかったが」とも言った。さらに「外姪ははっきり外甥と書くべきだ。私の名を出しても構わんぞ」とまで言ってくれた。

結果、いよいよ公開となって『三教指帰』に改題するとき、マオは序に「外氏」阿刀の名と「表甥蛭牙公子」を出し、本編儒教編の最初も「外甥蛭牙公子」と書き換えた……。

要するに、「外氏〜舅(おじ)」・「表甥」・「外甥」と、全て母方のおじ・おいを意味する語を使って「蛭牙公子=空海マオ、兎角公・亀毛先生=大足叔父」の関係を『三教指帰』に織り込んだのです。

これらの考察を経て私はマオが叔父に『聾瞽指帰』を読んでもらったときの様子を以下のように描きました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

その夜食事後、大足がようやく『聾瞽指帰』の感想を語り始めた。

「いくつか確認していたので時間がかかったが、昨夜全て読み終えた。全体としてよく書けていると思う。三教を比較してよくぞあのようにまとめあげた。興味深かったのは儒教編だが、亀毛先生とはやはりわしのことかのう。初めに面容魁梧とあったときはどきりとしたぞ。いつもいかめしく笑顔がないと言われるからの。喋れば枯れ木に花が咲く……はちと持ち上げ過ぎであろう」

マオは笑いをこらえた。「あれにはかなり誇張が入っております。他の登場人物もしかりです」

「そうか。居眠りに酒や女の蛭牙公子とはマオのことじゃな。あれも誇張があろう。お前はあそこまでひどくなかった。が、父兄を侮り、年長者をバカにする……風はあったかの?」

「ところどころ誇張でないところもございます」

「そうであろう」と言って大足は笑った。

「ただ、ちょっと思ったことだが」と大足は続けた。「私やお前の知り合いはどうしても登場人物が誰かを推測するだろう。私はもっとはっきりわかるようにして良いのではと思った。たとえば、私の名を出しても構わん。序に続く本編の初めに主人の兎角公、外姪蛭牙公子と出てくる。外姪は外甥の間違いじゃな。あるいは、意識的に母方の姪としたか?」

「はい。姪に蛭牙公子とはおかしな名です。しかし、外甥としては露骨すぎると思いましたので」

「やはりそうか。しかし、そこまで用心する必要もあるまい。蛭牙公子ははっきり外甥とすべきだ。そもそも私を儒教の亀毛先生と見なすと、兎角公とは一体誰なのか。母方の甥蛭牙公子も誰なのかわからない。お前はもう仏教僧だから仮名乞児の位置にいる。となると、ならず者蛭牙公子がますますわからなくなる。私は儒教亀毛先生の立場であると同時に、兎角公の位置にいる。お前も仮名乞児であると同時に、かつての蛭牙公子でもある。私とお前が叔父と甥の関係であるように、兎角公の外甥蛭牙公子と書き、さらに序の段階で私の名を出し、兎角公や蛭牙公子も同時に登場させてはどうだろう。そうすれば、兎角公が私とわかり、蛭牙公子も昔のお前とわかるのではあるまいか」

「確かにその通りでございます……が、叔父上の名を出してもよろしいのでしょうか」

何しろ儒教の亀毛先生は虚亡隠士が説く道教を聞いては「立派な教え」とひれ伏し、仮名乞児の仏説を聞くや、「生まれて初めて聞く高遠なる教えです」と喜び、「儒教、道教は浅薄かつ一面的なものでした。これ以後は仏教の道に進みたい」と語る――いや、マオがそう語らせている。叔父が怒りまくっても不思議ない内容である。なのに、叔父の名を出して良いのか。マオがそのように言うと、大足は大きく笑った。

「構わん。そもそも誰が読んでも、亀毛先生はわしのことだとただちにわかるではないか。それにわしがそうたやすく道教や仏教にひれ伏すはずがないと、みな知っておるわ」と言ってさらに声高く笑った。

マオは叔父の言葉をありがたいと思った。叔父は亀毛先生として描かれたことを全く気にしていないようだ。序は書き直すことにしようと思った。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

大足の許しがあったからこそ、マオは叔父の名を出し、蛭牙公子はかつての自分であるとわかるように「母方のおじ・おい」を強調した。こうして「聾瞽指帰」はようやく公開できるようになったのです。

最後にもう一つ。蛭牙公子・亀毛先生・虚亡隠士の命名には「現実に存在しない」との意味があると以前書きました。では、蛭牙公子の現状を心配する兎角公はどうでしょう。「ウサギの角」と名付けられた兎角公に戯画化は全く見られません。だから、妙な名にする必要はなかったのでしょう。

がしかし、やはりおかしな名前です(^.^)。ウサギの耳は耳であって角ではないからです。私はここにマオの大足叔父へのささやかなる皮肉がこめられていると見ます。

ウサギの耳は柔らかくて到底武器にはならない。なのに、それをまるで角であるかのように振る舞っている人がいる。「それが大足おじさん、あなたですよ」と。

これは弁論巧みで自信家の儒学者に対するちょっとした皮肉ではないでしょうか。この頃のマオはそういう人物でもあったようです。

****************************************

=======================================

最後まで読んでいただきありがとうございました。

後記:今はネットで影印本を見ることができます。国立国会図書館が「デジタルコレクション」というのをPDFファイルで作成しており、そこに影印本があります。『聾瞽指帰』原典は以下のURLにあります。(御影祐)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1141681

=======================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)

『空海マオの青春』小説編配信終了 論文編連載中

小説編PDFファイル500円にて販売 詳しくは → PDF版販売について

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++