フラクタル

御影祐のSF小説「ケンジとマーヤのフラクタル時空」の

「フラクタル」についての解説ページです。

|本 文|HPトップ

「ケンジとマーヤのフラクタル時空」――「フラクタル」について

フラクタルそりゃなんじゃいと初笑い

2004年正月の年賀状に、私はSF小説「ケンジとマーヤのフラクタル時空」が出版されることになったと知らせました。そのとき「謹賀新年 フラクタルそりゃなんじゃいと初笑い」なる川柳俳句(?)を書き添えました。

すると何人かの友人から「ところで、フラクタルってなんなの?」という質問が来ました。

こりゃ確かに説明しておかねば、と思って急きょこのページを立ち上げた次第です。

インフォシークの国語辞典(大辞林)によると「フラクタル」とは以下のように説明されています。

フラクタル [fractal] ……

〔不規則な断片の意のラテン語 fractus に由来〕 部分が全体と相似(自己相似)となるような図形。

リアス式の海岸線や雲の形など自然の中の複雑な図形に見出せるほか、コンピューター-グラフィックス

を用いて表現される。1960年代にフランスの数学者マンデルブロー(Benoit B. Mandelbrot (1924- ))

により新しい幾何学の概念として導入された。(大辞林)

簡単に言うと、「フラクタル」とは自然の姿を数学的に描こうとした幾何学と言っていいかと思います。

代表的な図として「コッホ曲線」「フラクタルツリー」「マンデルブロー」「ジュリア曲線」などがあります。

コッホ曲線とは、線分1を3等分して、真ん中に正三角形を作り、それが分割された各線ごとに次から次に正三角形を作って増殖していく図形のこと。

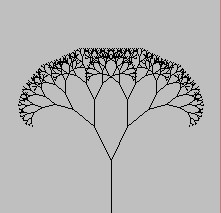

また、フラクタルツリーとは、一本の線が二またに分かれ、さらにその先が二またに分かれ、さらにその先が二またに、さらに二また……と自然の樹木のように増えていく図形です。

| 【コッホ曲線(自作)】 | 【フラクタルツリー】 |  |

|

|---|

以下インターネットで具体的に数式や図形などを紹介したホームページがありますので、それをご覧になってください。とても魅力的な模様が見られ、具体的にその増殖の様子を遊びながら体験することもできます。

なお、「なぜ小説の題名にフラクタルとつけたのか」は、小説をお読みになっていただけると幸いです。

1 「フラクタル [Frac0.html] JDK1.0.2」……コッホ曲線・フラクタルツリー・ギャスケット図形が増殖する

様子をクリックしながら確かめることができる(制作者不詳)。これを見ると、フラクタル図形が全体

は部分と相似形であることがよくわかる。

→

http://www.rs.kagu.tus.ac.jp/yama/s-java/Frac0.html

2 「フラクタルとは」……Office KAI氏によるフラクタルの由来・定義・特徴など、理論的な解説HP。

→

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kai-home01/what/what.html

3 「フラクタル鑑賞ツアー」……Kazuhiro Memita氏によるフラクタル関連サイトの集約HP。「ギャラ

リーリンク」におけるフラクタル画像は、そのカラフルさで特筆もの。

→

http://www.pluto.dti.ne.jp/~memitak/DTI_9907/home.html

→「ギャラリーリンク」へ

ついての解説(『数理グラフィックス第5講』)

→ http://www.nucba.ac.jp/~tkenichi/Lecture/1999/MathGraph/vol5.html#algo

5 「MAPLE V AND FRACTALS」……英語版「フラクタル」解説。英語だが、数式図形などとても詳し

く解説されている。(math.utsa.edu)

→

http://www.math.utsa.edu/ftp/gokhman/mirrors/maple/frame03.htm

追記

2004年1月7日、思いがけない記事が朝日新聞に掲載されました。

「エネルギーの空中採取可能? 電磁波蓄える夢の宝箱開発」との見出しで、電磁波を蓄える「魔法の箱」が信州大と大阪大の共同研究グループによって開発されたというのです。その箱(立方体)の形が「フラクタル構造」とのこと。将来的には光そのものを蓄える「光池」が発明されるかもということで、すごいなと思いました。もっとも、貯められた時間は1千万分の1秒とかで、一体どうやって計ったんでしょうか(^_^;)?

しかし、これでかなり「フラクタル」の名が広まるかも知れず、私の「ケンジとマーヤのフラクタル時空」出版に合わせたかのように、こんな記事が出てラッキーだなと思いました。(同内容の記事は2月1日の産経新聞にも掲載されました)

朝日新聞の記事は以下に。

→

http://www.asahi.com/tech/asahinews/TKY200401060298.html

「著書紹介」ページへ

HPトップ

Copyright(C) 2003 MIKAGEYUU.All rights reserved.